Von Bernd Berke

Das Jesuskind liegt nicht im Stall, sondern in einer dunklen Höhle. Statt in eine liebliche Landschaft blicken wir auf ein zerklüftetes Felsmassiv. Die Jungfrau Maria beugt sich nicht über Christus, sondern liegt, dem Betrachter zugewandt, malerisch hingestreckt. Josef hat der Szenerie sogar ganz den Rücken zugekehrt.

Josef spricht mit einer Gestalt im blauen Fellgewand. Theologen und Kunsthistoriker vermuten, daß diese Figur einen Versucher darstellt, der in Josef Zweifel an dem Vorgang der Jungfrauengeburt entweder wecken oder bestärken will.

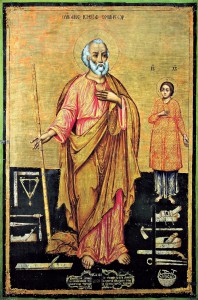

Das Bild widerspricht nicht von ungefähr unserer gewohnten Vorstellung vom Geschehen in der Heiligen Nacht. Es handelt sich nämlich um eine Ikone, also um ein Andachtsbild, das am Ende des 16. Jahrhunderts in Griechenland entstanden ist und heute im Ikonen-Museum Recklinghausen hängt. Dort befindet sich die größte Ikonensammlung der ganzen westlichen Welt.

*

Die Madonna ist eine Fälschung

Eva Haustein sieht es sofort: „Kein Zweifel. Das ist eine Fälschung!“ Und das, obwohl die Ikone, die ein Bekannter im Jugoslawien-Urlaub gekauft hat, erst seit Sekunden auf ihrem Tisch liegt. Die 500 DM, die der Leichtgläubige dafür berappt hat, waren hinausgeworfenes Geld. Die Expertin erkennt gleich: „Das ist ein ganz bekanntes Motiv. Aber der Kopist hat die Engel in beiden oberen Ecken vergessen.“ Außerdem hat er sich nicht die Mühe gemacht, mehrere Farbschichten aufzutragen. Ein Kratzer mit dem Fingernagel, und schon ist es vorbei mit der Herrlichkeit. Das blanke Holz scheint unmittelbar durch. Und mit dem steht es denn auch nicht zum besten. Eva Haustein: „Je älter und vergammelter das Holz aussieht, desto verdächtiger. Echte Ikonentafeln sind meistens relativ gut erhalten.“

Eva Haustein weiß, wovon sie spricht. Die 31-Jährige ist Leiterin des Ikonenmuseums Recklinghausen und damit „Herrin“ über die größte Ikonensammlung der gesamten westlichen Welt. Über die Entstehung dieser Einrichtung hat sich eine hartnäckige Anekdote gehalten: Als 1955 in Recklinghausen die Ratsentscheidung über die Einrichtung eines Ikonenmuseums anstand, konnten sämtliche Parteien aus voller Seele zustimmen. Freilich jede aus ureigenen Gründen: Die CDUCDU, weil es um christliche Güter ging; die SPD, weil diese Kunst von breiten Volksschichten ausgeübt wurde; die FDP, weil es sich um Wertanlagen handelte – und die damals noch im Rat vertretene KPD, weil die meisten Ikonen aus der „ruhmreichen Sowjetunion“ stammten. So jedenfalls will es die Anekdote.

Wie auch immer. Dem „Gründervater“ des Museums, Thomas Grochowiak (70), war Erfolg beschieden. Seit dem Sommer 1956 gibt es in der Stadt der Ruhrfestspiele das Ikonenmuseum. Es beherbergt heute rund 700 Exponate. Das älteste Bild stammt von ca. 1300 n. Chr. Die Besucher (rund 12 000 im Jahr) kommen oft aus den Niederlanden, aber auch aus dem Ostblock. Begonnen hatte alles mit der vergleichsweise bescheidenen Ausstellung einer Privatsammlung. Bescheiden war übrigens auch die Ausstattung des Museumsetats in den letzten Jahren. Geld für Neuankäufe gab es nicht mehr, und für die wissenschaftliche Betreuung der Sammlung ist nur noch eine Halbtagsstelle vorgesehen.

Finanzkraft aber ist vonnöten – auch für den privaten Ikonensammler. Lohnt es sich eigentlich, Ikonen zu sammeln? Eva Haustein ist skeptisch. Der Einstieg sei heute nur noch bedingt empfehlenswert. Die wirklich kostbaren Stücke befinden sich längst in festen Händen. Auf dem Markt sind fast nur Exemplare aus dem 19. Jahrhundert, und die stellen meist keine besonders attraktive Wertanlage dar.

Sowjetunion hat ein striktes Ausfuhrverbot verhängt

Über ältere Ikonen hat die Sowjetunion, ehedem „Hauptlieferant“ mit den Zentren Kiew, Nowgorod und Moskau, ein striktes Ausfuhrverbot verhängt. Nach der Oktoberrevolution hatte man noch, wenn sie nicht gleich zerstört wurde, die verhaßte Christenkund „mit Kußhand“ außer Landes gehen lassen. Mittlerweile haben die Sowjets auch auf diesem Gebiet entdeckt, welch großes kullurelie Erbe es zu hüten gilt. Die Folgen sind mitunter drastisch: Vor wenigen Jahren etwa bekam ein Matrose, der auf dem Seeweg Ikonen herausschmuggeln wollte, eine hohe Haftstrafe.

Ikonen jüngeren Datums sind deshalb mit Vorsicht zu genießen, weil es seit langem ganze „Maldörfer“ gibt, die die Bilder für Touristengleichsam am Fließband produzieren – der eine malt nur Heiligenscheine, der zweite fügt Engel hinzu – und so fort. Nicht eben hochwertig ist auch die Ware, die in sowjetischen Devisenläden für harte Westwährung verhökert wird. Da nützt auch das beigefügte „Zertifikat“ des Kultusministers wenig.

Kein Wunder, daß die Preise für wirklich alte Ikonen in schwindelnde Höhen geklettert sind. .Unter 100 000 DM ist da nichts mehr zu machen. Auch für gute Stücke aus dem 19. Jahrhundert werden Beträge um 3000 bis 6000 DM verlangt.

Ikonen-Museum, Kirchplatz 2 a, 4350 Recklinghausen. Öffnungszeiten: di-fr 10 bis 18 Uhr, samstags, sonn- und feiertags 11 bis 17 Uhr, montags geschlossen, 1. Weihnachtsfeiertag geschlossen. Eintrittspreis für Erwachsene 2 DM, Führungen für Gruppen über 15 Personen nach Vereinbarung (Tel.: 02361/58 73 96)

____________________

Erschienen in der Rundschau-Wochenendbeilage vom 22. Dezember 1984.