Der folgende Beitrag macht klar, warum Fußball gerade im Ruhrgebiet so ungemein wichtig ist. Ein Text unseres Gastautors Heinrich Peuckmann, Schriftsteller aus Bergkamen:

Wenn Borussia Dortmund gegen Schalke 04 spielt, steht das halbe Ruhrgebiet Kopf. Unglaubliche Emotionen werden frei, bei den Verlierern fließen Tränen, bei den Siegern brechen Jubelstürme aus. Kaum jemand, der das Revier nicht kennt, versteht, warum der Fußballsport hier eine so große Bedeutung hat. Man muss ein Stück in die Geschichte des Ruhrgebiets zurückgehen, um einleuchtende Erklärungen zu finden.

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts war das Ruhrgebiet eine eher verschlafene Region, die Städte waren klein, Landwirtschaft und bescheidener Handel entlang des Hellwegs prägten das Leben der Menschen. Dann setzte mit Macht und ungeheurem Tempo die Industrialisierung ein, Kohle und Stahl bestimmten für über 100 Jahre die Arbeitswelt. Und dafür mussten Arbeitskräfte angelockt werden, nicht ein paar, sondern gleich Hunderttausende.

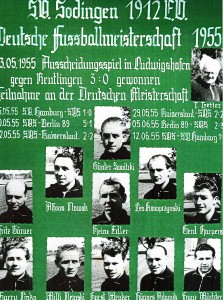

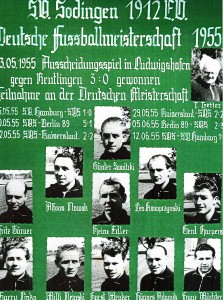

Wäre 1955 fast ins Finale um die Deutsche Meisterschaft vorgedrungen: die Herner Vorort-Mannschaft des SV Sodingen.

Innerhalb weniger Jahre schwollen die Städte zwischen Ruhr und Lippe, Dortmund, Bochum, Essen und Duisburg zu Großstädten an. Aus Süddeutschland kamen Zuwanderer (bis heute gibt es im Ruhrgebiet „Bayern- oder Alpenvereine“, bei deren Festen tatsächlich in Lederhosen getanzt wird), aus Schlesien und Ostpreußen. Im Ruhrgebiet war man traditionell protestantisch, nun kamen viele Katholiken hinzu, etwas, was damals von großer Bedeutung war. Die Neuen sprachen anders, sie hatten auch andere Namen: Szepan, Konopczinski, Tilkowski, Nowak… Die „Pollacken“ nannte man sie damals durchaus abfällig im Revier.

Wie deutlich zwischen den Menschen, aber auch den Schichten unterschieden wurde, kann man bis heute an einer Gastwirtschaft in der kleinen Gemeinde Bönen ablesen. Bei „Timmering“ gab es rechts einen Eingang für die Steiger der Zeche und für ihre Frauen, die beide einen eigenen Raum in der Wirtschaft hatten. Den Haupteingang, zwei kleine Steintreppen hoch, nahmen die Bergleute, aber links gab es noch einen dritten Eingang. Der war für die Zuwanderer bestimmt, für die „Pollacken“ eben, mit denen sich die Einheimischen lange Zeit nicht gemein machen wollten. Im Keller befanden übrigens die Umkleidekabinen für den Fußballverein VfL Altenbögge, und weil der kurz nach dem Krieg in der obersten Liga spielte, haben sich dort alle großen Stars von Schalke, Westfalia Herne und Borussia Dortmund irgendwann mal umgezogen. Die Sitzbänke stehen noch da, man sollte sie unter Denkmalschutz stellen.

Das Trennende zwischen den Menschen wog also schwer, umso wichtiger wurde daher das, was sie verband. Und das war vor allem der Fußball. Dieser oder jener war zwar ein „Pollacke“ und katholisch war er auch noch, aber er schwärmte wie seine Arbeitskollegen von der Zeche für Hamborn 07 oder den SV Sodingen. Also gab es Berührungspunkte, also kam man sich näher.

Es waren damals noch nicht die Großvereine, sondern kleine Vereine in jeder Stadt, sogar in jedem Stadtteil, die die Menschen, über alle Unterschiede hinweg, zusammenführten. Und erfolgreich waren diese Vereine noch dazu. Der SV Sodingen zum Beispiel im Vorort von Herne hatte sein Stadion auf dem Gelände der Zeche „Mont Cenis“ und mit der Schließung dieser Zeche begann auch sein Abstieg.

1955 aber wäre der SV Sodingen beinahe in das Endspiel um die deutsche Meisterschaft vorgedrungen, das dann mit hauchdünnem Vorsprung der 1. FC Kaiserslautern mit seinen Weltmeistern Fritz und Ottmar Walter erreichte. In dieser Zechenmannschaft spielten gleich mehrere Nationalspieler und wenn man ihre Namen aufzählt, merkt man, woher sie stammten: Sawitzki, Adamek, Konopczinski (B-Nationalmannschaft), Cieslarczyk. Aber auch Nationalspieler wie Jupp Marx oder Gerd Harpers standen in den Reihen des SV. Die Namen verraten, hier fand eine funktionierende Integration statt, die eben nicht auf das Spielfeld beschränkt blieb, sondern sich auf die Zuschauerränge und damit in der Folge auch auf den Arbeitsplatz übertrug.

„Hännes“ (Johann) Adamek, echter polnischer Landadel, war damals bei allen so berühmt, dass irgendwann der katholische Priester bei einer Predigt die Sodinger als gottloses Volk beschimpfte. Sie würden niemals von Gott reden, beklagte er, sondern immer nur von „Hännes“ Adamek. Wie sehr darin Religiöses mitschwang, nämlich das grundsätzliche Einverständnis mit dem Mitmenschen, egal von welcher Herkunft, hat er nicht kapiert. Wie weit diese Zuwanderung damals ging, belegt eine Geschichte, die gerne im Ruhrgebiet kolportiert wird. Als die Schalker Mannschaft mal zu einem Gastspiel nach Polen fuhr, fragte der dortige Fußballverein an, wie viele Zimmer man denn im Hotel reservieren solle. Die Antwort war ganz einfach: „Eines für den Trainer, die Spieler schlafen bei ihren Verwandten.“

Der Zusammenhalt im Schmelztiegel Ruhrgebiet ist also mit der Zeit gewachsen, der Fußball als Sozialkitt hat einen erheblichen Teil dazu beigetragen. Im Grunde waren Solidarität und Hilfsbereitschaft sowieso existentiell nötig, denn die Arbeit unter Tage war gefährlich. Jeden Tag konnte die Situation eintreten, dass ein Bergmann in Gefahr, oft genug in Lebensgefahr geriet. Da musste man sich auf den Kumpel (auch so ein Wort, das Verbundenheit ausdrückt) verlassen können. Da spielte es keine Rolle, ob evangelisch oder katholisch, ob „Pollacke“ oder nicht.

Aber ist das nicht alles Geschichte? Wirkt das tatsächlich bis heute nach?

Dazu ein Beispiel aus jüngster Zeit. Der Düsseldorfer Bürgermeister Elbers machte sich noch im Juni diesen Jahres über das Ruhrgebiet lustig. Dort, urteilte er, wolle er nicht tot über dem Zaun hängen. Dann kam das schwere Unwetter und in Düsseldorf brach der Notstand aus. Die Bäume ganzer Straßenzüge wurden umgeweht. Und wer half? Die Feuerwehren aus dem Ruhrgebiet. Ganz selbstverständlich, ohne Häme. „Hört mal, der Bürgermeister hat uns doch lauthals beschimpft!“ „Egal, die kannst du doch nicht im Stich lassen, wenn sie in Not sind.“ Genau, Solidarität ist etwas, das man im Ruhrgebiet mit der Muttermilch eingeflößt bekommt. Den Rest erledigten die Düsseldorfer selber und wählten Herrn Elbers ab. Klar, das Mitleid hielt sich in Dortmund und Umgebung in Grenzen.

Hans Tilkowski, ehemaliger Nationaltorhüter, berühmt geworden durch das Wembley-Tor von 1966, dessen Vater ebenfalls Bergmann war, spricht gerne vom Wir-Gefühl. Das muss die Menschen untereinander prägen, egal ob in einer Fußballmannschaft oder sonst wo. Sein Vater hat es, als er für drei Tage verschüttet wurde, auf der Zeche erlebt; sein Sohn Hans in den Mannschaften, in denen er gespielt hat.

Und wie ist es heute mit den türkischstämmigen Mitbürgern? Fragt man die Jungen nach ihrem Lieblingsverein, bekommt man oft zwei Antworten. Einmal nennen sie einen Istanbuler Verein, Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce, dazu kommen dann Schalke oder Borussia. Eine symbolträchtige Antwort, die viel über die Integration aussagt. Ganz geglückt ist sie noch nicht, aber immerhin, ein Stückchen ist geschafft. Und sie läuft weiter.

Inzwischen nutzt auch der DFB die integrierende Kraft des Fußballs und sendet zum Beispiel Spots, in denen der Vater von Boateng, die Mutter von Özil und andere Spielereltern zusammen grillen und ihr Zusammensein dann unterbrechen, um das Spiel ihrer Kinder zu sehen. Das Ruhrgebiet hätte dabei Pate stehen können.

Der Fußball errichtet Symbole, Leuchttürme in dieser Welt. Im Ruhrgebiet weiß man, wie viel der Fußball als so ein Leuchtturm bewirken kann.