Farewell, Barney: Zum Tod des Dortmunder Journalisten Werner Strasdat

Es ist wieder einmal an der Zeit, Bertolt Brechts Gedichtzeilen aus „An die Nachgeborenen“ zu zitieren: „Der Lachende / Hat die furchtbare Nachricht / Nur noch nicht empfangen…“ Eine erschütternde Neuigkeit lautet jetzt so unerbittlich: Der Kollege, Kumpel und Freund Werner Strasdat ist tot.

Die meisten kannten ihn unter seinem Spitznamen „Barney“. Und er kannte zeitweise enorm viele Leute. Zumal als junger Mensch – ich bin ihm zuerst in unseren frühen 20ern begegnet – hat er so richtig „Betrieb“ gemacht, war ständig ruhelos unterwegs in allen (linken) Szenen und Gassen. Wenn Stillstand drohte, fragte er flackernd: „Ey, was liegt an?“ Dazu könnten einem Neil Youngs Zeilen einfallen: „It’s better to burn out than to fade away…“

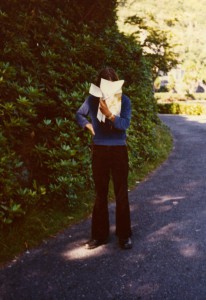

Wohin führt der Weg? Irland 1976: „Barney“ befragt eine Straßenkarte und entzieht sich zugleich dem Fotografen.

Etwas ausgesprochen Fahriges und Unstetes hat „Barney“ bis in seine mittleren Jahre behalten. Doch was früher vor allem Ausdruck einer herrlichen Spontanität gewesen ist, erschien wohl zusehends als betrübliches Orientierungsproblem, als Sinnkrise. Einen wie ihn konnte man sich eh nicht als 75- oder gar 80jährigen vorstellen.

Zwischenzeitlich haben wir uns mehrmals länger aus den Augen verloren, so auch in den letzten Jahren. Da hatten wir nur sehr sporadisch miteinander zu tun. Vor wenigen Wochen erschien seine Nummer auf meiner Liste verpasster Anrufe. Ich habe nicht zurückgerufen. Später, später, demnächst…

Muss ich mir nun Vorwürfe machen? Habe ich Signale ignoriert? Andere waren zuletzt sicherlich „näher dran“, aber was kann man schon tun? Ach, es ist ja fast alles Gerede.

Es war 1976. Mein bester Schulfreund Klaus hatte – über gemeinsame Freundinnen – „Barney“ kennen gelernt. Zu dritt sind wir damals für sechs Wochen nach Irland gefahren. Eine wunderbare, nun erst recht unvergessliche, auch ein wenig chaotische Rundfahrt. Schon auf der Rückreisen-Fähre stiegen mir wehmütige Tränen auf. Wie weh wäre mir erst geworden, hätte ich den weiteren Lauf der Dinge geahnt.

Denn andererseits war es eine gottvermaledeite Reise, als hätte ein heimlicher Fluch darauf gelegen. 1987 hat sich Klaus das Leben genommen – und jetzt… bin ich aus dem damaligen Trio übrig; abermals ratlos trauernd.

Etliche Jahre nach dem Irland-Trip, Anfang der 1990er, war Werner Strasdat dann Volontär bei der Westfälischen Rundschau, zeitweise auch in unserer Kulturredaktion. Wahrhaftig einer von den Besseren oder gar Besten. Schnell und originell denkend, reflektiert und mit Witz gesegnet. Freilich mit keinerlei Hang zur Dauerhaftigkeit.

Er hat danach seine Freiheit vorgezogen und sich über die tägliche Knechtschaft der Festangestellten belustigt. Wenn wir uns – selten genug – trafen oder miteinander telefonierten, fragte er süffisant: „Na, was macht die Kleinfamilie?“ Mag sein, dass er just etwas mehr Verlässlichkeit gebraucht hätte. Doch berufliche und familiäre Festlegungen entsprachen nun mal nicht seinen Vorstellungen, seinen Utopien. Auch konnte und wollte er nicht buchhalterisch mit dem Geld haushalten, das seinerzeit noch vorhanden war. Er war so gar nicht kleinlich und auch niemals kleinkariert. Er war verdammt in Ordnung.

Aus seiner anfänglich genossenen Freiheit scheint auf dem journalistischen Markt mit den Jahren Vogelfreiheit geworden zu sein. Wo er einst Aufträge verschmäht hatte, die ihm nicht vollends zusagten, kämpfte er nun um die wenigen verbliebenen Zugänge und Möglichkeiten. Welch ein negatives Lehrstück.

Sein aufrechter Sinn und sein gegen Widerstände aufrecht erhaltener Anspruch haben ihm auf Dauer geschadet. Einst hatte er sich geweigert, für die ziemlich geringen Honorare einer großen Zeitungsgruppe im Revier weiterhin als freier Mitarbeiter tätig zu sein. Auch lehnte er, aus ebenso nachvollziehbaren Gründen, die allermeisten TV-Formate rundweg ab und sprach von „Blümchenfernsehen“. In der Tat hätten dem profunden Irland-Kenner viele, viele Fernsehleute, die sich derweil lukrativ betätigten, kaum das Guinness reichen können.

Es ist eine tragische Geschichte. Und eine sehr, sehr traurige.