Wie sich die Arbeitswelten wandeln (und was darüber geschrieben wird) – 50 Jahre Fritz-Hüser-Institut in Dortmund

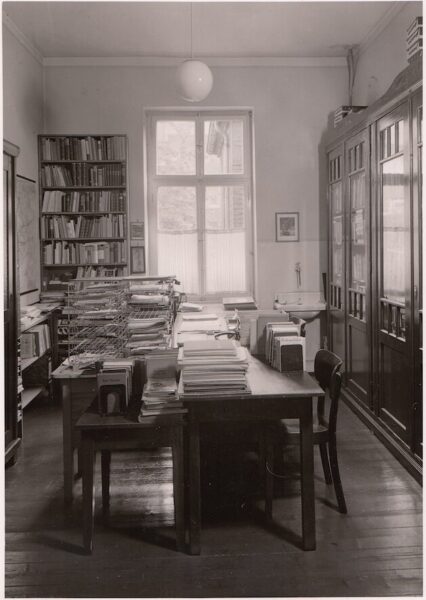

Es waren andere Zeiten: Fritz Hüsers Büro in der Hauptverwaltung der Stadtbücherei Dortmund (damals Hohe Straße 100), sozusagen eine Keimzelle des Hüser-Instituts. (© Fritz-Hüser-Institut)

Wo soll man anfangen und wo aufhören? Wo beginnt die „Arbeitswelt“, wo endet sie? Solche Fragen drängen sich auf, wenn es um die Entwicklung des „Fritz-Hüser-Instituts für Literatur und Kultur der Arbeitswelt“ in den letzten 50 Jahren geht.

50 Jahre – das ist die Zeitspanne seit Gründung der in Dortmund ansässigen Einrichtung, die aus der Büchersammlung des Bibliothekars und vormaligen Werkzeugmachers Fritz Hüser (1908-1979) hervorgegangen ist und kürzlich Jubiläum feiern konnte. 1973 übergab Hüser seine seit den 1920er Jahren entstandene Sammlung, die bis heute auf rund 50.000 Bände sowie etliche literarisch Vor- und Nachlässe angewachsen ist, offiziell der Stadt Dortmund. Die Bestände sind im deutschsprachigen Raum, aber auch international ohne Beispiel. Doch sie sammeln in Dortmund nicht nur, sie forschen auch, veranstalten Fachtagungen, vergeben Stipendien – und so weiter.

Längst nicht nur industrielle Maloche

Freilich hat es zunächst gedankliche Begrenzungen gegeben: Unter „Arbeitswelt“ verstand man in den Anfangszeiten fast nur die knochenharte industrielle Maloche in Zechen und Stahlwerken. Wesentlich geprägt wurden solche Vorstellungen von der damaligen Realität des Ruhrgebiets, wie sie sich zumal in der Dortmunder „Gruppe 61“ und im 1970 gegründeten Werkkreis Literatur der Arbeitswelt abzeichnete. Doch unter sukzessiver Leitung von Fritz Hüser, Rainer Noltenius (ab 1979), Hanneliese Palm (ab 2005) und jetzt Iuditha Balint (seit 2018) wurde das Betätigungsfeld zusehends ausgedehnt.

In all den Jahren hat der Begriff der Arbeitswelt einige Weiterungen erfahren. Iuditha Balint und ihr Team entdecken in der Literaturgeschichte und in Neuerscheinungen zahllose Werke, die den Themenkreis auf vordem ungeahnte Weise vergrößern. So haben z. B. auch Goethe („Wilhelm Meister“) oder Thomas Mann („Buddenbrooks“) recht eigentlich Arbeitswelten geschildert. Und wenn es um Bergbau geht, so war nicht erst Max von der Grün, sondern beispielsweise auch schon der Romantiker Novalis ein lebensweltlicher und literarischer Fachmann.

Prekäre Verhältnisse inbegriffen

Bereits in den 1920er Jahren fand – neben den „klassischen“ Arbeitern – das Leben der Angestellten Eingang in die Literatur. In den späten 70ern führte etwa Wilhelm Genazinos „Abschaffel“-Trilogie solche Ansätze beispielhaft fort. Ganzheitlich verstanden, definiert sich Arbeitswelt längst auch durch gegenläufige Biographien und Beschreibungen. Arbeitslosigkeit und prekäre Verhältnisse spielen denn auch in (auto)fiktionalen Texten eine wesentliche Rolle. Ferner wäre da die traditionsreiche Literatur über Vagabunden und Vaganten, wie denn überhaupt auch die Ablehnung von Arbeit innig mit der Arbeitswelt zu schaffen hat, gleichsam wie ein Negativ-Abdruck. Nebenbei bemerkt: Sprachgeschichtlich war Arbeit lange mit Mühsal und Qual verknüpft, verheißungsvolle Merkmale wie Sinnstiftung und Wohlstand wurden erst relativ spät damit verbunden.

Bis hin zum Workout und zur „Beziehungsarbeit“

Dass sich zuletzt viele Romane, Erzählungen, Stücke oder Gedichte um digitale Jobs (bis hin zu erbärmlich bezahlten „Clickworkerinnen“) drehten, versteht sich von selbst. Auch Selbstoptimierung im Fitness-Bereich („Workout“) darf bei weitherziger Auslegung als spezielle Form von Arbeit gelten, exemplarisch in John von Düffels Buch „Ego“. Spannend überdies, was sich derzeit in der Literatur begibt. Durch Beobachtung des Buchmarkts, Gespräche mit Autorinnen und Autoren sowie Jury-Arbeit bemerken sie beim Hüser-Institut aktuelle Tendenzen recht früh. Instituts-Chefin Iuditha Balint: „Wir bekommen ziemlich genau mit, was gerade entsteht.“ Nämlich?

Nun, es treten lange ignorierte oder zumindest unterschätzte Phänomene wie Hausarbeit, elterliche Arbeit und Pflege (so genannte „Care-Arbeit“) oder auch „Beziehungsarbeit“ in den Vordergrund – und damit zunehmend Frauen als Protagonistinnen. Und außerdem? Balint: „Es wird gerade erstaunlich viel über Solidarität geschrieben, über Widerstand, Streiks und Demonstrationen.“ Sollte sich die Literatur hier abermals als Seismograph erweisen? Sollte etwa eine neue Bewegung entstehen, so etwas wie eine außerparlamentarische Opposition neueren Zuschnitts? Wir werden sehen.

Staunenswerter Lebenslauf

Staunenswert übrigens auch der Lebenslauf von Iuditha Balint. In Rumänien als Angehörige der ungarischen Minderheit zweisprachig aufgewachsen, kam sie erst ums Jahr 2000 nach Deutschland. Wie sich die einstige Kindergärtnerin seitdem die deutsche Sprache angeeignet, studiert, promoviert und wissenschaftliche Karriere gemacht hat, das macht ihr so schnell niemand nach.

Dortmund mit seiner vielfältigen freien Kulturszene dürfte unterdessen der ideale Standort eines solchen Instituts sein; erst recht in unmittelbarer Nachbarschaft der kathedralenhaften Zeche Zollern, der Zentrale des LWL-Industriemuseums. Hier und im ganzen Revier hat man sich stets als Arbeiter-Gegend verstanden. Wohl kein Zufall, dass ganz in der Nähe auch die an eine Bundesanstalt angegliederte DASA (vielbesuchte Arbeitswelt-Ausstellung) residiert. Ja, selbst im hiesigen, stets ungemein wichtig genommenen Fußball geht die Rede, dass selbiger vor allem „gearbeitet“ und nicht so sehr leichtfüßig gespielt werden solle.

________________________________

Fritz-Hüser-Institut für Literatur und Kultur der Arbeitswelt. Grubenweg 5, 44388 Dortmund. Öffnungszeiten Mo-Do 10-16 Uhr, Terminvereinbarung erforderlich. Tel.: 0231 / 50-23135. Mail: fhi@stadtdo.de

________________________________

Der Beitrag ist in ähnlicher Form zuerst im Kulturmagazin „Westfalenspiegel“ erschienen.