Papsttochter am Aalto-Theater: Donizettis „Lucrezia Borgia“ öffnet den Blick auf psychische Extreme

Marta Torbidoni, die gastierende Premierensängerin, als Lucrezia Borgia in Ben Baurs atmosphärisch gelungenem Bühnenbau. (Foto: Bettina Stöß)

In Bergamo, dem Geburtsort Gaetano Donizettis, gibt es in jedem Herbst ein Festival, bei dem sich kaum gespielte Opern als überraschend gegenwärtig erweisen. So im Herbst 2022 zum Beispiel Donizettis „L’aio nell‘ imbarazzo“ („Der Hauslehrer in Verlegenheit“), eine skurrile Studie über extreme – heute würde man sagen – Verhaltensauffälligkeiten. Hin und wieder haben Opern Donizettis abseits des Mainstreams aber auch in Deutschland eine Chance.

Das Aalto-Theater Essen zeigt als zweite Premiere der Intendanz von Merle Fahrholz eine noch von ihrem Vorgänger Hein Mulders programmierte und wegen der Corona-Pandemie verschobene, selten zu sehende Donizetti- Oper: „Lucrezia Borgia“.

Hauptperson ist die uneheliche Tochter Papst Alexanders VI.: Borgia, deren – heute historisch entkräfteter – Ruf als verruchte, ausschweifende Giftmischerin im 19. Jahrhundert für schaudernde Faszination sorgte. Donizettis Oper von 1833 wurde für Deutschland eigentlich erst 2009 wiederentdeckt, als Edita Gruberova an der Bayerischen Staatsoper München in der Regie von Christof Loy als Lucrezia debütierte. Trotz gelegentlicher Neuinszenierungen – so vor einigen Jahren in Halle/Saale – bleibt das Werk eine Rarität.

Das dürfte nicht an der stupend ausgearbeiteten Musik aus einer Hochphase des Schaffens Donizettis liegen, sondern am Sujet. Ähnlich wie „Parisina d’Este“ (1833) oder „Maria de Rudenz“ (1837) ist „Lucrezia Borgia“ ein Stück der psychischen Extreme. Mit den nachtschwarzen Liebesgeschichten des romantischen „melodramma“ und seinen Opfer-Heroinen hat es nichts mehr zu tun. Eher weist die Oper in die Richtung, die Giuseppe Verdi später mit „Rigoletto“ eingeschlagen hat. Das ist kein Wunder: Beide Opern basieren auf Dramen von Victor Hugo, der seine „Lucrèce Borgia“ bewusst als Gegenstück zu „Le roi s’amuse“, der Vorlage für „Rigoletto“, konzipiert hat.

Geächtete Menschen

Beide sind Menschen, die gesellschaftlich geächtet sind – der eine wegen seiner körperlichen Entstellung, die andere aufgrund ihrer moralischen Verkommenheit. Und beide sollen Mitgefühl erzeugen, ja den Zuschauer laut Hugo „zum Weinen bringen“: Rigoletto durch seine Zärtlichkeit als Vater, Lucrezia durch die Qual, die sie über ihr verbrecherisches Vorleben empfindet, und durch ihre reine Mutterliebe. Die inneren Widersprüche der Existenz interessierten Hugo wie Donizetti; spätere Generationen hielten solche Sujets eher für widerlich.

Im Gegensatz zu „Rigoletto“ bleiben die Personen bei Donizetti aber in einer Sphäre zwischen Traum und Realität befangen. Lucrezia hat einen Sohn, Gennaro, von dem nur sie alleine weiß, nach dem sie sich sehnt, der aber in ihrem Leben tatsächlich keinen Platz haben darf. Gennaro, ein erfolgreicher Soldat ohne Wurzeln – Vater unbekannt, Mutter verschollen – ist abhängig von der Obsession für ein überhöhtes Mutter-Ideal. Die Mutter-Sohn-Beziehung zwischen Lucrezia und Gennaro bleibt bis zum Ende unausgesprochen, bestimmt aber den tödlichen Verlauf der von fatalen Zufällen bestimmten Handlung. Gennaro fühlt sich von der unbekannten Dame unerklärlich angezogen. Die rätselhafte Zuneigung schlägt in Hass um, als am Ende des als „Prolog“ betitelten ersten Teils der Oper ihre Identität aufgedeckt wird: Sie ist das Monster „Borgia“.

Mutter und Monster: Diesen Gegensatz hat Victor Hugo konstruiert, um im besten romantischen Sinn die Rätselklüfte des Lebens aufzureißen, Extreme zu markieren, die sich nicht besänftigen, sondern nur schaudernd aushalten lassen. Felice Romani, der Librettist Donizettis, hat sie fokussiert auf nur wenige Personen und so die extremen Spannungen betont, die das Stück so schwer inszenierbar machen. Eine Herausforderung für jeden Regisseur, aber eine mit dem eigenen Reiz, zu der brillanten Musik Donizettis eine adäquate szenische Lösung zu finden.

Surreale Regie-Elemente

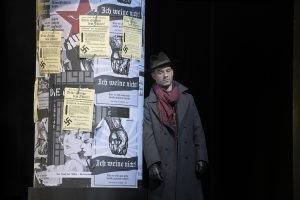

Immer wieder bricht Ben Baur die Szene ins Surreale auf, so wie hier mit einem Zug von Klerikern. Links: Davide Giangregorio als Don Alfonso, rechts Marta Torbidoni als Lucrezia. (Foto: Bettina Stöß)

In Essen hat sich Ben Baur an das Experiment gewagt und sich dabei stark an Victor Hugo orientiert. Er verzichtet auf die Schauwert-Schauplätze Venedig und Ferrara, baut auf der Bühne einen monumentalen, an florentinische Renaissance erinnernden Saal mit Ziegelwand, einem dominierenden Kamin und einem Vorhang, der das Element des Theaters unterstreicht und Raum und Szenen gliedert. Die kostbare goldgelbe Robe für Lucrezia ist eine der wenigen Reminiszenzen an die historische Papsttochter, die mit Donizettis Figur kaum etwas zu tun hat, aber durch das Gewand gleichzeitig überhöht wird.

Uta Meenens Kostüme bewegen sich ansonsten im Spektrum von konkreten Anspielungen – Mönchskutten, Klerikergewänder oder biedermeierliche Nachthemdchen für die Kinderstatisterie, die ein surreales Element in die Inszenierung einbringen sollen – und einer uneindeutigen Phantastik wie in den queeren, androgynen Entwürfen für die jungen Menschen in der Entourage Gennaros oder dem wie ein Bustier gestalteten Brustpanzer von Lucrezias Gatten Don Alfonso.

Baur ist ein Meister solcher fluider Zeichen und setzt sie ein, um den Raum als eine Seelensphäre zwischen Wachen und Träumen zu kennzeichnen. Mehrfach tötet Gennaro im Lauf des Stücks Erscheinungen Lucrezias, ein Motiv, das surreal rätselhaft bleibt, vielleicht zu lesen als vergeblicher Versuch des jungen Mannes, sich von der Zwangsvorstellung seines Mutterbilds zu befreien. Wie sehr ihn dieses dominierende Ideal am Leben hindert, zeigt sich in der Szene mit seinem Freund Maffio Orsini im zweiten Akt. „Mit dir immer, ob lebend oder tot“ beschwören die beiden im melodischen Schwung eines Liebesduetts eine Verbindung, die unübersehbar homoerotische Züge trägt. In Baurs Inszenierung tritt Orsini im Gewand der Lucrezia Borgia auf – ein Signal für das verzerrte Gefühlsleben Gennaros, der Liebe offenbar nur mit dem inneren Bild der „Mutter“ verbinden und so nicht zu einem authentischen Verhältnis zu Orsini finden kann.

Das Problem bei Baurs überlegtem Regie-Zugriff ist, dass die szenischen Signale zu naturalistisch wirken und nur peripher mit der verlaufsgetreu erzählten Handlung korrespondieren können. Gestorbene Kinder Lucrezias, blutüberströmte Gemeuchelte, ein Zug von Kardinälen mit dem Papst an der Spitze: Wo Baur die Handlung im Sinne einer Zeichen- oder Traumlogik aufbrechen will, wirkt das Surreale nicht; wo Transzendierung wirksam werden sollte, bleibt die Handlung zu fasslich. Dennoch: Die Intention Baurs, das Stück aus dem Korsett eines schwer nachvollziehbaren Narrativs zu befreien, führt in die richtige Richtung.

Glanzvolles Debüt

Jessica Muirhead. (Foto: Nanc Price)

In Essen war jetzt erst die ursprünglich gedachte Besetzung zu erleben, mit der auch geprobt wurde: In der Premiere am 26. November mussten drei von vier Hauptrollen durch Gäste ersetzt werden. Auch jetzt grassiert die Krankheitswelle noch, wie sich vor allem im von Klaas-Jan de Groot einstudierten Chor bemerkbar macht. Endlich konnte aber Jessica Muirhead ihr Debüt als Lucrezia Borgia feiern – und sie hat die Anforderungen der Partie zwischen verträumter Lyrik („Com’e bello! Quale incanto …“), gefährlichem Auftrumpfen („Oh! A te bada … a te stesso pon mente“) und brennender Verzweiflung („Mille volte al giorno io moro“) glanzvoll ausgeschöpft. Muirheads leuchtender, bis auf ein paar Stützschwierigkeiten bei kurzen Noten in der Höhe sicher positionierter Sopran ist in der Lage, die emotionalen Spannungen in einer hinreißenden Gesangslinie auszudrücken. Das ist anders als die ziselierte Feinarbeit, mit der Gruberova die Schwächen ihrer Stimme in Expression verwandelte, anders auch als der dramatische Impetus, den Marta Torbidoni in der Premiere als Gast – sie hatte die Partie vorher in Bologna gesungen – mitgebracht hat.

Der giftige Wein der Borgia bringt den Tod. Marta Torbidoni (Lucrezia) und Francesco Castoro (Gennaro) im zweiten Akt der Oper. (Foto: Bettina Stöß)

Francesco Castoro als Gennaro kann in der jüngsten Vorstellung überzeugender punkten als in der Premiere. Er führt seinen Tenor bewusst leicht und mit einem unangestrengten Ton fern von dem oft als „italienisch“ missverstandenen Aplomb. Auch wenn man spürt, dass ihm manche Passage Mühe bereitet: Castoro vermittelt einen Eindruck davon, was Belcanto im Sinne Donizettis bedeutet. Alles andere als Schöngesang bot dagegen Davide Giangregorio bei seinem Deutschland-Debüt als Don Alfonso. Weit weg von der eleganten Linienführung und der unangestrengten Attacke eines Kavaliersbaritons dröhnte er mit undifferenzierter, auf bloße Außenwirkung getrimmter Kraft und unsteter Tonbildung. Ein Schönsänger ist die Hausbesetzung Almas Svilpa zwar auch nicht, aber in seiner bewussten Gestaltung kommt er den stilistischen Erfordernissen des Singens näher als der Premierengast aus Bologna. Vokal glänzend und als Darstellerin überzeugend: Liliana de Sousa als Maffio Orsini.

Farben der Melancholie

Dass auch die kleineren Rollen nicht ohne Anspruch sind, demonstrieren Mathias Frey (Rustighello), Tobias Greenhalgh und das Quartett der Kumpane Orsinis, Edward Leach (Liverotto), Lorenzo Barbieri (Gazella), Timothy Edlin (Petrucci) und Joshua Owen Mills (Vitelozzo). Andrea Sanguineti, designierter GMD von Essen, hat in der Januar-Vorstellung das Tempo merklich angezogen, lässt das Orchester akzentuierter spielen, gibt den Cabaletten drängende Energie und den lyrischen Momenten die Farbe der Melancholie, die – etwa in der Einleitung – an die zwei Jahre später entstandene „Lucia di Lammermoor“ erinnert.

Die vielen Krankheitsfälle im Ensemble gehen allerdings nicht spurlos vorüber: Die Präzision leidet, die Koordination mit der Bühne wankt öfter, die Geigen der Essener Philharmoniker klingen – im Gegensatz zu den warmen Celli – kreidig-scharf. So ganz ist der Versuch, Victor Hugos sperrige Thematik in unsere Gegenwart zu übertragen, in Essen nicht geglückt. Aber diese „Lucrezia Borgia“ zeigt, dass ein ambitionierter Regisseur aus anachronistisch wirkenden Stoffen überraschende Einsichten gewinnen kann. Das ist nicht neu, hat sich an so manchem Opernhaus aber noch nicht herumgesprochen. Und Donizettis Musik ist es allemal wert, von stilsicheren Sängern und Musikern (und *innen natürlich auch) verlebendigt zu werden.

Weitere Vorstellungen in dieser Spielzeit am 14. Januar, 4. und 15. Februar und 10. März. Karten (0201) 81 22 200 oder www.theater-essen.de