Liebevoll-ironische Würdigung des Künstlers: Tilman Spengler über Jörg Immendorff

Jörg Immendorf war (und ist) einer der bedeutendsten deutschen Künstler der Gegenwart. Sein Schaffen umfasst Malerei, Bildhauerei, Grafik und Aktionskunst. Er starb 2007, in seinen letzten Jahren galt er als Begründer einer neuen deutschen Historienmalerei, immer aber hatte sein Werk politischen Bezug und gesellschaftskritischen Inhalt. Bevor er an amyotrpher Lateralsklerose („ALS“) erkrankte, führte er ein schonungsloses, in der Außenwirkung ab und an auch exzessives Leben. Ausgelassen hat er jedenfalls wenig.

Der gebürtige Oberhausener Tilman Spengler ist ein vielfach ausgezeichneter deutscher Publizist. Einem breiterem Publikum ist der studierte Politikwissenschaftler und Sinologe wohl durch die Fernsehreihe „Klassiker der Weltliteratur“ bekannt.

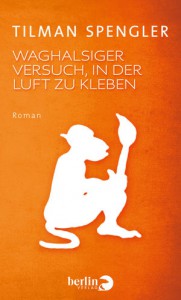

Mit seinem Buch „Waghalsiger Versuch, in der Luft zu kleben“ hat Tilman Spingler nun seinem verstorbenen Freund Jörg Immendorf eine ganz besondere Schrift gewidmet. Es ist eher eine fiktionale als klassische Biographie, aber von Wahrheit und Wahrheiten geprägt. Spengler zeichnet ein persönliches und sicher gerade dadurch wahrhaftiges Bild des Jörg Immendorff und der Zeit, in der der Künstler lebte, an der er litt und die er prägte.

Mit seinem Buch „Waghalsiger Versuch, in der Luft zu kleben“ hat Tilman Spingler nun seinem verstorbenen Freund Jörg Immendorf eine ganz besondere Schrift gewidmet. Es ist eher eine fiktionale als klassische Biographie, aber von Wahrheit und Wahrheiten geprägt. Spengler zeichnet ein persönliches und sicher gerade dadurch wahrhaftiges Bild des Jörg Immendorff und der Zeit, in der der Künstler lebte, an der er litt und die er prägte.

Das Buch gliedert sich in 15 Tableaus, beginnend mit der Taufe Immendorffs, endend mit seiner Trauerfeier. Jede Station ist eine Hommage an den großen Künstler. Nicht moralinsauer, auch nicht moralisierend, sondern – schlicht und einfach vergnüglich. Spengler beherrscht die große Kunst des zärtlich-ironischen Erzählens, der waghalsige Versuch würdigt Immendorff ebenso, wie er ihn und den um ihn herum irrlichternden Politik- und Kulturbetrieb auf die Schippe nimmt. Man spürt die Verehrung, aber auch die Freundschaft, die Spengler Jörg Immendorff entgegenbringt, in jeder Zeile. Ebenso wie das Vermissen.

Spengler schreibt Immendorff folgende Interpretation des Begriffes Kunst zu: „Wenn man beim Betrachten oder Hören oder auch beim Lesen eines Werkes der Kunst nicht an Kunst denken muss, und zwar keine einzige, nicht einmal den Bruchteil einer Sekunde lang, erst dann begreift man Kunst.“ Immendorffs Werke waren so, genau so. Man sah seine Werke und dachte nicht darüber nach, wie der Künstler das wohl und womit geschaffen hat, sondern man war davon berührt (oder auch nicht) und dachte darüber nach, wie man mit dem, was dieses Werk einem sagte, umgehen wolle. Immendorffs Kunst war alltagstauglich in einem guten Sinne.

Eine persönliche Anmerkung: Im dänischen Blavand steht an dem Strand, an dem sich Nordsee und Wattenmeer trennen, ein alter Bunker. Diesen Bunker ziert – siehe Foto – ein Graffito von Jörg Immendorff, dem Cover des Buches verwandt. Ich fand es in einem Urlaub dort großartig, jeden Tag daran vorbeizugehen und es sprach mich, die ich vieles, aber keine Kunstkennerin bin, auf eine sehr besondere Weise an. Wir betitelten das Graffiti als den „Friedensaffen“ und ganz gleich, was immer Immendorff auch zu diesem Zeichen bewog, das ist für mich Kunst, die mich berührte und die ich für mich begreifen konnte.

Genauso ergeht es einem nun mit dem Buch Tilman Spenglers. Man liest es gerne, man liest es neugierig, man denkt über den Künstler und seine Intentionen nach. Eines der schönsten, liebevollsten Bücher des Jahres.

Tilman Spengler: „Waghalsiger Versuch, in der Luft zu kleben“. Berlin Verlag, 160 Seiten, 18 €.