Festspiel-Passagen IV: Salzburg – Fanatische Kämpferin, zerbrechliches Opfer

Anna Netrebko: umschwärmter Star in „Giovanna d’Arco“ in Salzburg. Foto: Silvia Lelli

Die Jungfrau von Orléans, die heilige Johanna, die kriegerische Maid: Hexe und Heilige, Symbol der Nation, Identifikationsfigur in Zeiten der Unterdrückung, selbstbewusst-selbständige Frau, keusche Verkörperung eines Reinheitsideals, amazonenhafte Kriegerin, radikale Kämpferin, Bild des Edel-Erhabenen, verehrt und verspottet, unantastbar und unverstanden. Die Ikone der 1431 auf dem Scheiterhaufen hingerichteten und 1920 heiliggesprochenen Bauerntochter Johanna aus dem lothringischen Domrémy ist immer wieder neu gemalt und übermalt worden.

Voltaires Spottgedicht „La Pucelle d’Orleans“ zieht den Johanna-Mythos ins Ordinäre, diffamiert das Religiöse durch das Obszöne. Friedrich Schiller wehrt sich in seiner „Jungfrau von Orléans“ vehement gegen die abschätzige Dekonstruktion. Temistocle Solera erkennt als Librettist Giuseppe Verdis für die Oper „Giovanna d’Arco“ einen wichtigen Aspekt der historischen Rolle der Johanna, die im späten Mittelalter Euphorie und Rohheit der Masse gleichermaßen ausgelöst hat. Und in Walter Braunfels‘ „Jeanne d’Arc“ – 1939 bis 1943 in der inneren Emigration entstanden – spiegelt sich die existenzielle Unsicherheit der Zeit, der Verlust aller kultureller Gewissheit und eine entschiedene Zuwendung zum Transzendentalen, das alleine im alle Werte vernichtenden Feuerbrand Bestehen verheißt: Das Herz der Jungfrau bleibt von der Glut des Scheiterhaufens unversehrt.

Die Salzburger Festspiele haben sich mit den beiden Werken des Musiktheaters und mit Schillers „romantischer Tragödie“ einigen Aspekten des Johanna-Mythos genähert. Natürlich hätten noch andere dazu treten können: Arthur Honeggers mystisches Gleichnisspiel „Jeanne d’Arc au Bucher“ hätte dazu gepasst; Tschaikowskys heroische Tragödie „Die Jungfrau von Orléans“ auch. Aber bedauerlicher ist, dass beide Opern nur konzertant zu erleben waren: Die Chance, den Johanna-Mythos szenisch unterschiedlich auszudeuten, blieb so ungenutzt.

Das Landestheater Salzburg: Hier wird Michael Thalheimers Version von Schillers „Jungfrau von Orléans“ gespielt. Foto: Häußner

Michael Thalheimer will uns die Schiller’sche Heldin in ihrer anachronistischen Mischung aus nationaler Entflammung, dualistischem Reinheitswahn und mystischer Entrückung nicht nahe rücken. In seiner Inszenierung, die ab September am Deutschen Theater in Berlin zu erleben ist, steht Johanna von Anfang an isoliert: Bühnenbildner Olaf Altmann richtet einen einzigen, grellweißen Lichtspot auf sie, einen Strahl aus dem Jenseits, der diese einsame Gestalt im weißen Hemd mit dem Schwert in der Hand erleuchtet. Kathleen Morgeneyer spricht die so zerbrechlich wie verhärtet wirkende Figur mit dröhnendem Überzeugungston, jenseits menschlicher Realität. Sie gehört zu den Reinen, die nicht fühlen, die nicht weinen. Alexander Khuon kotzt als sterbender Montgomery sein Leben blutig über die ungerührte Johanna aus. Liebe, Mitleid, Schuld – das sind Regungen, die im Dienst einer höheren Macht nicht zählen.

Kathleen Morgeneyer als Johanna: Die Jungfrau im Licht. Foto: Arno Declair

Schließlich weint sie doch, die Unberührbare, getroffen vom Blick Lionels – und damit ist ihre Mission gebrochen: Sobald die ungeheuerliche Gotteskriegerin ihre mörderische Isolation verliert, einen Kontakt mit Menschen aufbaut, der ihr Subjekt fordert, ist die Magie dahin, die Kraft gebrochen. Thalheimer lässt die Figur in ihrer Ambivalenz unberührt, erklärt nichts weg von ihrer Problematik: weder ihren glühenden Nationalismus noch ihre geradezu antichristliche Umdeutung Marias von der barmherzigen Mutter zu einer blutgierigen Göttin der Schlachten. Am Ende löst das fahl aufdämmernde Licht (Robert Grauel) die Bühne aus der Schwärze. Sichtbar wird eine gewaltige Wölbung, eine Kirche, ein Mausoleum, eine düstere Himmelskuppel. Von der Jungfrau von Orléans bleibt ein verletzliches Mädchen, das einen riesigen Schatten wirft.

Thalheimers auf zweieinviertel Stunden und 14 Rollen konzentrierte Version der Tragödie funktioniert nur, weil er hervorragende Sprecher in seinem Ensemble hat: Den eindimensional auf den heiser bellenden Krieger festgelegten Andreas Döhler als Dunois. Die Agnes Sorel der Meike Droste, die in einer starken Persönlichkeit die Ideale der Johanna teilt, aber mit menschlichen Regungen verbindet. Den markant charakterisierenden Michael Gerber als Thibaud. Und Christoph Franken als König, der sich von praktischer Vernunft, politischer Resignation und einer halb wehleidigen, halb hedonistischen Vision privaten Lebens leiten lässt: ein Schlappschwanz, dessen winselnde Ohnmacht eine gewisse innere Größe nicht abzusprechen ist.

Expressive Theatersprache: Almut Zilcher als Isabeau. Foto: Arno Declair

Das ausgefeilteste Rollenporträt spricht allerdings Almut Zilcher als Königinmutter Isabeau: Sie stochert als dürres Gespenst in High Heels über die Bühne, jedes Wort in eine andere Klangfarbe kleidend, jeden Satz nachkomponierend. So wünscht man sich Theatersprache.

Das Sprachliche, in diesem Fall in Verdis beredte Musik gekleidet, dominiert auch die konzertante Aufführung von „Giovanna d’Arco“ in der Felsenreitschule. Vor dem Eingang ein Defilee der Kartensuchenden: Anna Netrebko und Placido Domingo sind eine Besetzung, für die Melomanen wie Adabeis einiges springen lassen.

Die Oper von 1845 gehört nicht zu den bevorzugten Werken aus Verdis mittlerer Schaffensperiode. Zu Unrecht, wie sie herausstellt. Denn Verdi experimentiert mit musikalischen Mitteln, die er später perfektioniert: Die grellen Flöten, die fahlen Farben des tiefen Holzes und die exzessive Rhythmik für das Diabolische führen zu „Macbeth“, die ätherischen Momente zu „Don Carlo“ und „Aida“. Die Emphase der groß angelegten Chöre weisen von Rossinis Finali zu Meyerbeers Tableaux. Daneben gibt es das ausgesponnene Legato Bellinis und die lyrische Intensität der Bariton-Romanzen Donizettis. Doch Verdi setzt diese musikalischen Elemente seiner Gegenwart nicht, wie die ältere Kritik abwertend behauptete, aus kreativer Verlegenheit und Zeitmangel ein. Sondern er verwendet Ausdrucksmittel der Tradition bewusst, um Figuren musikalisch zu profilieren.

Die Reinheit der fragilen Heldin

Temistocle Soleras Libretto nähert sich eher dem Oratorium und der großen Oper an – ein italienischer Reflex auf die neuen Entwicklungen der Pariser Bühne. Giovanna ist bei ihm eher ein junges Mädchen, das demütig eine überirdische Botschaft empfängt und ausführt, als eine fanatisierte Kriegerin. Im ersten Auftritt träumt sie von einer politischen Rolle, von Rüstung und Schwert; später imaginiert sie sich aus dem Fest im Königspalast zurück in ihre ländliche Heimat. Ihre Schwäche ist die unmögliche Liebe, die in diesem Fall nicht ein Engländer, sondern der König selbst von ihr begehrt. Ihre Apotheose gleicht einer Entrückung: Der Himmel entzieht die Jungfrau dem irdischen Treiben und bestätigt ihre Unschuld.

Die Reinheit Johannas ist bei Solera nicht sexuell, sondern transzendental geprägt: Schon im Prolog wird der Widerstreit der bösen Geister und der Engel in den Chören ausführlich exponiert. „Giovanna d’Arco“ verbindet dieses Motiv mit dem Vater Johannas, Giacomo, der sich als treibende Kraft des Dramas entpuppt: Sein Anklage, Johanna habe sich den bösen Geistern – und der „niedrigen irdischen Liebe“ – verschrieben, formuliert er auf dem Höhepunkt des Geschehens, in dem Moment, in dem der König Johanna gegen ihren Willen zur Patronin des Landes und zur Heiligen hochstilisiert, ihr sogar eine Kirche weihen will.

Die Hybris wie die Verleumdung kommen von außerhalb: Johanna ist das Opfer dieser Mächte, die sie in ihrem Inneren nicht berühren. Sie gehört zu den fragilen Mädchen und Frauen der italienischen Oper, denen vom Druck ihrer Umgebung der vitale Lebensatem ausgepresst wird. Mag sein, dass Verdi – wie Roger Parker im Programmheft erklärt – durch die sanfte Lyrik der Stimme der Uraufführungssängerin Erminia Frezzolini zu dieser Lösung angestoßen wurde. Auf jeden Fall fügt sie den Deutungen des Jeanne d’Arc – Stoffes eine originelle Facette hinzu.

Für Anna Netrebko ist die Partie der Einstieg in das dramatischere italienische Fach, der sich bereits mit Donizettis „Anna Bolena“ angekündigt hatte. Die Leonora in Verdis „Trovatore“ und die Lady in „Macbeth“ werden in der kommenden Spielzeit folgen. Pünktlich zur Premiere der „Giovanna d’Arco“ wurde in Salzburg auch die neue Netrebko-CD vorgestellt, auf der das zu erobernde Terrain bereits vorweggenommen ist.

Die dunkler gewordene Stimme der Sängerin hat in der Tat klangliche Fülle gewonnen, ist im Zentrum dunkelgolden üppig, entfaltet sich in der Höhe mit Substanz und Glanz. Dabei ist die gleichmäßige Tonproduktion ebenso bewahrt wie die lyrische Finesse. Im Rezitativ ihrer Auftritts-Kavatina zieht Netrebko den schönen Ton der ausdrucksvollen Gestaltung vor; die träumerische Wehmut der Giovanna, ihre kindlich anmutende Sehnsucht nach einer Rolle im Freiheitskampf wirkt mehr vorgetragen als empfunden. Doch im Duett mit dem König im ersten Akt spielt sie die gestalterischen Trümpfe voll aus: Eine der seltenen Sternstunden technisch sicheren und dramatisch erfüllten Singens, zu dem der Tenor Francesco Meli einen gleichrangigen Part beiträgt.

Mit Meli steht – endlich – wieder einmal ein Sänger auf dem Podium, bei dem man nicht das eine oder andere Ohr zudrücken muss, um ihn in die Traditionslinie überzeugender Verdi-Stimmen einzuordnen. Er hat nicht ganz die Flexibilität und den strahlenden Schmelz eines Carlo Bergonzi, kommt ihm aber sehr, sehr nahe. Druckfrei gebildete Höhe und natürlich anmutendes Legato zeichnen sein Singen aus. Dass manches Piano mit viel Kopfstimme gebildet wird und ein Crescendo nicht bruchlos gelingen kann, ist noch ein Manko. Aber Meli kann sich als Carlo VII. erfreulich positionieren. Bisher hat er vor allem das Repertoire zwischen Nemorino („Der Liebestrank“) und Alfredo („La Traviata“) gesungen – die Partie in „Giovanna d’Arco“ bedeutet also auch für ihn, einen Schritt weiter.

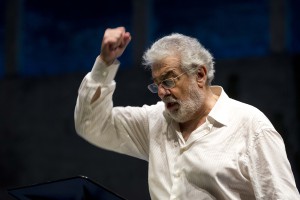

Tendenz zum Spielen, auch auf dem Konzertpodium: Placido Domingo als Vater Giacomo in Verdis „Giovanna d’Arco“. Foto: Silivia Lelli

Mit Jubel wurde der erst im Juli von einer Lungenembolie genesene Placido Domingo begrüßt: Er hatte mit der Rolle des Giacomo eine Partie, die sich würdig in die Reihe der markanten Vätergestalten Verdis einreiht. Verdi baut die Rolle aus, gibt ihr Gewicht und tragische Konturen: dieser Giacomo wirft seiner Tochter vorurteilsbeladen den Pakt mit teuflischen Kräften vor, muss seinen tragischen Irrtum erkennen und tief bereuen.

Domingo hat von seiner gestalterischen Kraft nichts eingebüßt, die sich auch immer wieder in einem unmittelbaren Bedürfnis nach körperlicher Rollendarstellung Bahn bricht. Seine Stimme tendiert eher zum Silber des Tenors als zur warmen Bronze eines echten Baritons. Aber diesen Jahrhundertsänger so präsent, mit dem Hintergrund seiner Erfahrung zu erleben, ist ein Geschenk. Nicht zu vergessen ist Roberto Tagliavini als Talbot, der nur im ersten Akt einige rhythmisch scharf geschnittene Sätze zu singen hat – diese allerdings mit schlankem, gut fundiertem Bass.

Mit der ambivalenten musikalischen Leitung Paolo Carignanis sich anzufreunden fällt nicht leicht: Da herrscht ein schlanker, nerviger Klang im Münchner Rundfunkorchester, prägnante Kontraste in der Ouvertüre zwischen den robusten Tutti und den ätherischen Flöten-Fiorituren und Holzbläser-Kantilenen. Die Musiker des Orchesters treffen auch die unheimliche Sphäre beim Auftritt Giacomos, das geisterhafte Gelächter der Flöte, den spitzen, bewusst banalen Rhythmus für die Dämonensprüche des glanzvoll disponierten Philharmonia Chores Wien (Walter Zeh).

Carignani lässt auch den Donizetti-Rhyhmus „abspringen“, den Verdi der Arie Giacomos („Franco son io“) im ersten Akt unterlegt. Aber er hält den Takt immer wieder unflexibel und steif, gibt zu wenig Freiheit, kann so zum Beispiel den Kontrast der Dämonen- und der Engelschöre im Finale des Prologs nicht ausformen. Das Cantabile Verdis bleibt dann flach, eingespannt in eine missverstandene Präzision, die Verdis Musik genau das unterstellt, was tunlichst zu vermeiden ist: den Leierkasten-Rhythmus der dörflichen Banda. Mit der Frage nach einer idiomatisch zutreffenden Verdi-Interpretation jenseits von preußischer Akkuratesse und traditionalistischer Schlamperei wird man sich – auch nach diesem Verdi-Jahr – noch zu befassen haben.