Joseph Beuys auf der Spur: Aktions-Fotografien von Ute Klophaus in Wuppertal

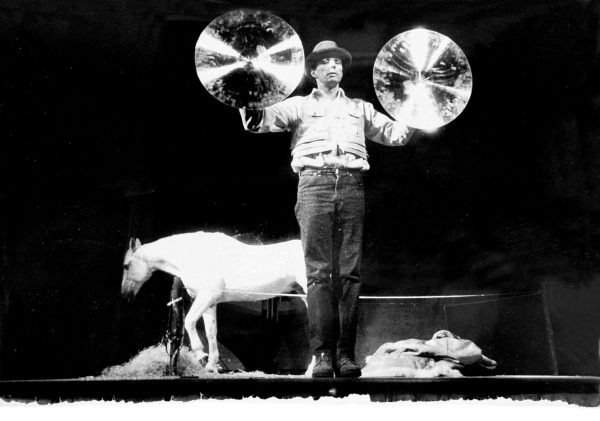

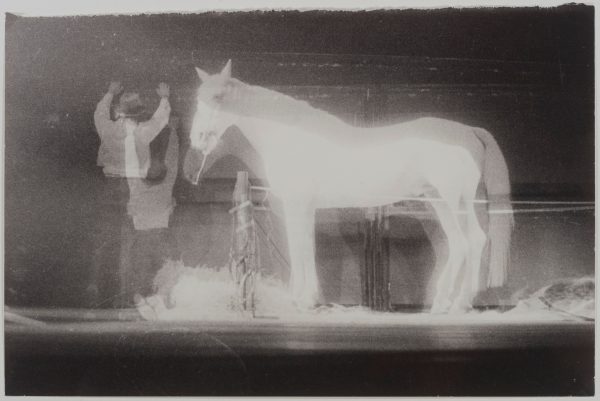

Große Geste: Joseph Beuys bei der Aktion „Titus/Iphigenie“ (J. Beuys/J. W. v. Goethe/C. Peymann/W. Shakespeare/W. Wiens). 29. Mai 1969, 20 Uhr, Theater am Turm, Frankfurt am Main. Fotografie: Ute Klophaus, Bromsilberabzug auf Papier, schwarzweiß, Risskante unten (Courtesy Sammlung Lothar Schirmer | © Nachlass Ute Klophaus / © für das Werk von Joseph Beuys: VG Bild-Kunst, Bonn, 2021)

Nein, beim vielfältigen Ausstellungsreigen im Beuys-Gedächtnisjahr soll Wuppertal auf keinen Fall abseits stehen, meint Roland Mönig, Direktor des Von der Heydt-Museums. Sein Haus hat sich ein spezielles, bislang nur selten beleuchtetes Thema ausgesucht, nämlich Fotografien, die Ute Klophaus (1940-2010) von Aktionen des Joseph Beuys (1921-1986) aufgenommen hat.

Rund 230 Arbeiten umfasst die von Antje Birthälmer kuratierte Schau. Bemerkenswerte Traditionslinie: Schon die erste Einzel-Präsentation Beuys’scher Arbeiten in einem Museum hatte es anno 1953 in Wuppertal gegeben. Beuys‘ Vita, findet der Verleger und Kunstsammler Lothar Schirmer, aus dessen Fundus die allermeisten der gezeigten Fotos stammen, sei mit Ute Klophaus‘ Geburtsstadt Wuppertal geradezu „verknotet“ gewesen.

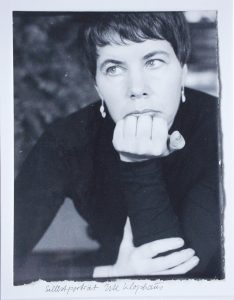

Ute Klophaus: Selbstporträt. (Fotografie: Ute Klophaus, Bromsilberabzug auf Papier, schwarzweiß, Risskanten rechts und unten / Courtesy Sammlung Lothar Schirmer / © Nachlass Ute Klophaus)

Es muss schon ein besonderes, zuweilen kompliziertes Verhältnis gewesen sein zwischen dem nach und nach immer berühmteren Künstler und der künstlerisch hochbegabten Fotografin. Schon seit der ersten Begegnung (am 5. Juni 1965), beim legendären 24-Stunden-Happening in der Wuppertaler (!) Galerie Parnass, muss Ute Klophaus sogleich in Beuys‘ Bann geraten sein. Fortan folgte sie ihm – wann immer es ging – auf Schritt und Tritt. Eine symbiotische Beziehung? Nun ja. Wie auf einer „Hasenjagd“ sei sie sich dabei gelegentlich vorgekommen, hat sie gesagt. Hat sie derweil andere Themen versäumt? Müßige Frage.

Der Künstler fühlte sich verfolgt

Beuys seinerseits fühlte sich auf Dauer wohl nicht nur geschmeichelt, sondern auch schon mal verfolgt. Manchmal ist es ihm zu viel geworden mit der Nachstellung. Dann hat er sie, wie es heißt, ziemlich harsch angeraunzt; vielleicht auch deshalb, weil sie hinter die Fassade seiner sonstigen medialen Wirkung vorzudringen vermochte? Auf manchen Bildern macht sie ja geradezu die spirituellen Energieströme sichtbar, die dabei geflossen sein dürften. Eigentlich unheimlich.

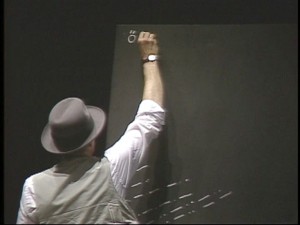

Nochmals die Aktion „Titus/Iphigenie“, 29.5.1969, Frankfurt/Main (Fotografie: Ute Klophaus, Silbergelatine-Abzug, hochglänzend, Risskante oben). Von der Heydt-Museum, Wuppertal (© Nachlass Ute Klophaus / © für das Werk von Joseph Beuys: VG Bild-Kunst, Bonn, 2021)

Betrübt war Ute Klophaus, wenn Beuys sie (absichtlich?) von seinen Aktions-Plänen nicht unterrichtete, als hätte er sie abschütteln wollen. So geschehen im Vorfeld seiner Performance „Titus/Iphigenie“ im Frankfurter Theater am Turm (1969). Dorthin fuhr sie nicht etwa auf Einladung, sondern aufgrund einer seltsamen Eingebung. Sie ahnte, dass er etwas vorhatte und kam ihm auf die Spur. So fotografierte sie doch noch seinen höchst bildwirksamen Auftritt mit einem weißen Pferd. Umstände und Resultat haben hier wie auch häufig sonst eine mystische Dimension. Es ließe sich mit Fug fragen, wieviel Mystifikation hierbei im Spiel sein könnte.

Auch einige andere Künstler waren an solchen Aktionen beteiligt (z. B. Nam June Paik, Charlotte Moorman, Wolf Vostell), doch Ute Klophaus scheint sich immer fast nur auf Joseph Beuys konzentriert zu haben. Die damaligen Entfaltungen der Kunst im Gefolge der Fluxus-Bewegung waren Neuland, waren eine Herausforderung auch an die Fotografie. Und heute? Sind Lichtbilder nahezu die einzigen Relikte, die von den Aktionen geblieben sind.

Keine Dokumentation, sondern subjektive Eindrücke

Weitgehend chronologisch folgt die Ausstellung den von Klophaus festgehaltenen Beuys-Aktionen über rund 20 Jahre hinweg – von 1965 bis 1986. Die Fotografin hat sich innerlich stets dermaßen intensiv auf die Vorführungen eingelassen, dass sie höchst eingängige Bildformeln entwickeln konnte, die dem Geist der Aktionen zu entsprechen scheinen. Doch nicht als Dokumentation wollte sie ihre Aufnahmen verstanden wissen, sondern als Zeugnisse subjektiver Betrachtung. Auf solche Weise hat sie mit ihren Bildern die öffentliche Wahrnehmung der Beuys’schen Aktionskunst wesentlich mitbestimmt. Überschreitung und Transformation waren Merkmale seiner Kunst, sie wiederum transformierte sein Tun kongenial in ein anderes Medium. Sie war so etwas wie sein Gegenüber, doch keinesfalls eine Gegnerin.

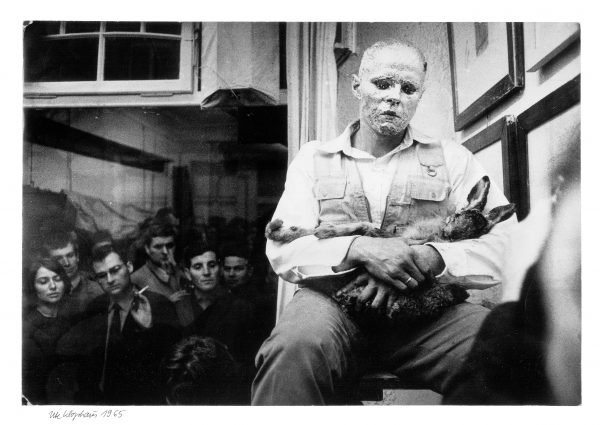

Gesichtsmaske aus Blattgold, Goldstaub und Honig: Joseph Beuys bei seiner Aktion „wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt“, 26. November 1965, 20 Uhr, zur Eröffnung der Beuys-Ausstellung „…irgend ein Strang…“ in der Galerie Schmela, Düsseldorf, Hunsrückenstraße 16-18 (Fotografie: Ute Klophaus, Bromsilberabzug auf Papier, schwarzweiß, Risskante unten) – (Courtesy Sammlung Lothar Schirmer / © Nachlass Ute Klophaus / © für das Werk von Joseph Beuys: VG Bild-Kunst, Bonn, 2021)

Nur mal als Beispiel für Beuys‘ oft rätselhafte Handlungen in Raum und Zeit: Die Aktion „wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt“ (November 1965 in der Düsseldorfer Galerie Schmela) war unter anderem gedacht als Versuch einer Synthese europäischen und asiatischen Denkens. Ute Klophaus hat derlei Vorgänge nicht einfach abgebildet, sondern durch Nachbearbeitung, Grobkörnigkeit, Zulassen des Zufalls, nah herangeholte Details, bewusst gesetzte Schadhaftigkeiten oder gezielte Schlieren und Verwischungen auf eine andere, durchgeistigte Ebene gehoben.

Ersichtlich „aus der Zeit gerissen“

Kennzeichnend sind zumal die sichtbaren Risskanten der Fotos, die die Szenen als „aus dem Zeitfluss herausgerissen“ markieren, woraus sich der Titel der Schau herleitet. Anders als ein Film, der all die vielen Momente „dazwischen“ erfassen, aber vielleicht auch ineinander verschwimmen lassen würde, erscheint der Einzelmoment in den Fotografien bedeutsam, ja bisweilen monumental, überlebensgroß: wie innig Beuys‘ sich an ein Fettkissen anschmiegt, wie priesterlich er bei seiner Iphigenie-Aktion die Orchesterbecken zu schlagen sich anschickt… Und bei all dem gar nicht zu vergessen: Schwarzweiß-Fotografie, wenn sie so gehandhabt wird, stand und steht immer noch für die wahrhaft bleibenden Augenblicke.

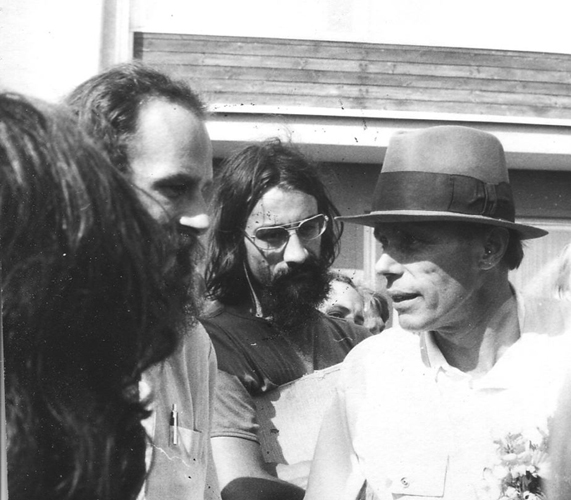

Ein interessanter Aspekt der Fotografien sind übrigens auch die gelegentlich am Rande auftauchenden Aktions-Besucherinnen und Besucher. Ihrer ansichtig, meint man etwas vom Aufbruch der mittleren und späten 1960er Jahre gewahr zu werden. Welch eine Ahnung des Kommenden: ganz nebenbei, ohne Posen, völlig unaufdringlich.

„Aus der Zeit gerissen“. Joseph Beuys: Aktionen – fotografiert von Ute Klophaus. 1965-1986. Sammlung Lothar Schirmer. Von der Heydt-Museum, Wuppertal, Turmhof 8. Vom 19. September 2021 bis 9. Januar 2022. Geöffnet Di-So 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Mo geschlossen. Katalog 32 Euro. Eintritt Erwachsene 12 Euro, ermäßigt 10 Euro, Familie 24 Euro.