Abstraktion macht den Kopf frei – Carmen Herrera im Düsseldorfer K20

Die Lady ist inzwischen 102 Jahre alt. Sie lebt immer noch in ihrem Wohnatelier in Manhattan und arbeitet täglich an ihrer Kunst – wenn auch mit Hilfe eines Assistenten, der für sie Linien abklebt und Farben mischt.

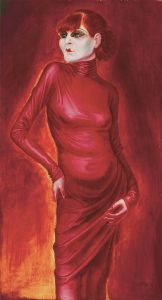

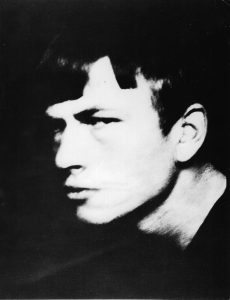

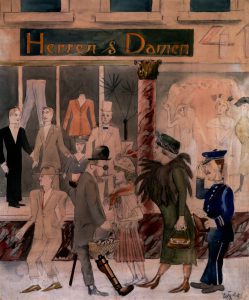

Porträt Carmen Herrera, um 1961. (© Fotografie von Ralph Llerena, George Perruc Staff Photographers – Foto: Kunstsammlung NRW)

Carmen Herrera, 1915 auf Kuba geborene Malerin mit amerikanischem Pass, hat verdammt lange auf ihre Anerkennung warten müssen. Die Boys ihrer Generation, von Jackson Pollock bis Ellsworth Kelly, waren einfach zu dominant. Doch sie hat alle überlebt. Und jetzt ist ihre Zeit. Das coole New Yorker Whitney Museum hat Carmen Herrera 2016 eine Ausstellung gewidmet, die nun, repräsentativ erweitert, im Düsseldorfer K20 zu sehen ist: „Lines of Sight“.

Man wird sich dran gewöhnen müssen, dass Susanne Gaensheimer, die Biennale-erprobte neue Direktorin der Kunstsammlung NRW, unsere Sehgewohnheiten auf die Probe stellt. Ihr Ehrgeiz gilt nicht den geliebten Heiligen der klassischen Moderne, Picasso, Klee, Max Ernst, Modigliani, mit denen Werner Schmalenbach das Haus groß machte. Sie will den Blick des Publikums öffnen – zum Beispiel für Entdeckungen wie Carmen Herrera, deren Namen bisher nur Eingeweihte kennen. Dabei hat die Kubanerin, wie die klare Schau im Erdgeschoss zeigt, durchaus ihren Rang in der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts.

Im Salon der Neuen Realitäten

Carmen Herrera war das siebte Kind eines angesehenen Journalistenpaares in Havanna, malt schon früh und besucht Kunstkurse. Amerikanische Touristen kaufen ihr 1935 ein paar Landschaften in Öl ab – aber das Gegenständliche wird sie später nicht mehr interessieren. Auf der Suche nach der modernen Form beginnt sie 1938 in Havanna ein Architekturstudium, das sie wegen politischer Unruhen allerdings bald abbricht.

1939 heiratet die madonnenhafte Schönheit ihren Verehrer Jesse Loewental, einen jüdischen Amerikaner deutscher Herkunft, und zieht mit ihm nach New York. Bis zu seinem Tod im Jahr 2000 werden sie zusammen bleiben – unzertrennlich. Loewental ist Lehrer, unterstützt seine Frau in ihren Ambitionen und baut nebenher die Rahmen für ihre Bilder.

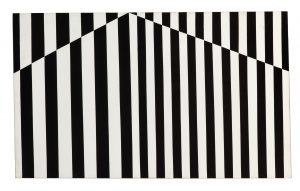

Ansicht aus der Herrera-Ausstellung im Düsseldorfer K 20. (Foto: Achim Kukulies / © Carmen Herrera / Kunstsammlung NRW)

Er ist auch an ihrer Seite, als Carmen 1948 für einige Jahre nach Paris gehen will. In New York fühlt sie sich fehl am Platze. Die männliche Avantgarde erregt Aufsehen mit dem Abstrakten Expressionismus, und sie kann kaum Englisch. Französisch hingegen spricht sie fließend, und Paris kennt sie von früheren Aufenthalten. Das alte Europa nimmt sie freundlich auf, sie wird Mitglied der Gruppe „Salon des Réalités Nouvelles“ (Salon der Neuen Realitäten), lernt viele Künstlerkollegen kennen und experimentiert mit der Abstraktion.

Die Eroberung der Luft

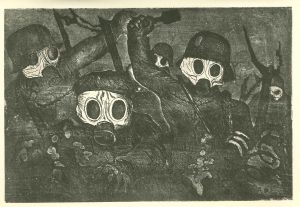

Noch mag sie das Raue, Ungestüme, mischt Sand in ihre Acrylfarben, malt auf Sackleinen. Aus der freien Hand gesetzte geometrische Formen zeigen Spuren der Leidenschaft, die „Conquête de l’air“, die „Eroberung der Luft“ von 1950 ist sogar eine wilde, informelle Zeichnung.

Wie Kuratorin Susanne Meyer-Büser glaubt, befreit sich Carmen Herrera mit diesen Gesten endgültig von den kubanischen Farben und Formen, von der Vergangenheit. Nach Besuchen in der Heimat beklagt sie sich über Hitze und Moskitos, die Mutter geht ihr auf die Nerven. Nach deren Tod 1963 wird Carmen Herrera nie wieder nach Kuba zurückkehren. Sie zieht einen Schlussstrich.

Ohne die hitzige Sinnlichkeit der Karibik kann sich Carmen Herrera viel besser auf eine Kunst konzentrieren, die nichts Erzählerisches mehr hat, die ganz streng bei sich bleibt. In einer ganzen Reihe von Bildern arbeitet sie nur mit Schwarz und Weiß, setzt Streifen so raffiniert gegeneinander, dass ein optisches Flirren entsteht – wie später auf den Bildern von Victor Vasarely. Um genauere Effekte zu erzielen, arbeitet sie fortan mit Klebebändern wie ein sorgfältiger Handwerker.

Die Kraft von Weiß und Grün

1954 kann sich Jesse Loewental nicht länger vom Schuldienst befreien lassen, das Paar kehrt zurück nach New York. Dort, im Zentrum der gespritzten und gekleckerten Ausdruckskunst, entsteht Carmen Herreras formal sparsamste Serie: „Blanco y Verde“, Weiß und Grün. Schmale Keile erscheinen da auf leerer Fläche und markieren mit subtilen, aber kraftvollen Effekten die Grenzen der freien Malerei. Und während die Pop-Art in den 1960er- und 70er-Jahren ihre auffälligen Späße macht und Warhols Factory die Tabus bricht, bleibt Carmen Herrera der Reduktion treu.

Carmen Herrera: „Verde de Noche“ („Grün der Nacht“), 2017, Acryl auf Leinwand. (Courtesy Lisson Gallery / © Carmen Herrera)

Schlicht wie gute Architektur ist ihre Arbeit. Als Hommage an die Baukunst kann man ihre „Estructuras“ sehen, Wand- und Bodenobjekte aus je zwei, in klaren Farben bemalten Sperrholzformen, die in reizvoller Spannung zueinander arrangiert sind. Carmen Herrera mit ihrem Werk ist, wie die Ausstellung beweist, den Heroen der Minimal Art wie Donald Judd oder Sol LeWitt durchaus ebenbürtig. Aber trotz aller Konsequenz wird die Meisterin in ihrer Wahlheimat USA lange nur im Rahmen von „Latin Art“ (lateinamerikanischer Kunst) oder Frauenforen wahrgenommen.

Symmetrie kann sexy sein

Doch Carmen Herrera gibt nie auf. 1975 komponiert sie schwarze Felder und leuchtende Farben zu kraftvollen „Wochentagen“ („Days of the Week“). Unbeirrbarkeit ist ein wichtiger Teil der künstlerischen Haltung.

Und siehe da: Ende der 1980er-Jahre bezeichnet der einflussreiche Kritiker Stephen Westphall in der Zeitschrift „Art in America“ ihr Werk als „a particularly sexy sort of geometric symmetry“, eine besonders scharfe Art der geometrischen Symmetrie. Stimmt: Man ist angezogen von diesen Bildern, die das Erdgeschoss der Kunstsammlung beherrschen, als hätten sie schon immer dazugehört.

In der Tat will Susanne Gaensheimer ein älteres sowie ein aktuelles Werk von Carmen Herrera für die Sammlung erwerben. Eines wie das klare „Grün der Nacht“ („Verde de Noche“) von 2011. Man wird sehen. Obwohl die Künstlerin erst mit über 80 Jahren nennenswerte Verkäufe erzielt hat, sind die Preise jetzt bereits über die Millionengrenze gestiegen. Am Ende wird es Carmen Herrera noch schaffen, neben den Boys zur Klassikerin der Moderne zu werden. Passt doch zu K20.

„Carmen Herrera – Lines of Sight“. Bis 8. April in der Kunstsammlung NRW, K20, Düsseldorf, Grabbeplatz. Geöffnet Di.-Fr. 10 bis 18 Uhr, Sa./So. 11 bis 18 Uhr. Eintritt: 12 Euro. Katalog 36 Euro. www.kunstsammlung.de

Parallel zeigt die Choreographin Maria Hassabi vom 9. Dezember bis 21. Januar in der Grabbehalle die Performance „Staging: Solo #2“. Wechselnde Tänzer werden sich dabei minimal bewegen und „skulpturale Körperlichkeit“ präsentieren. Der Eintritt zu der Performance ist frei.