Feuervogel spreizt farbenfrohe Federn: Das Konzerthaus Dortmund heißt „Maestra Mirga“ willkommen

Ihre Füße stecken in schwarzen Ballerina-Schühchen. Klein, zierlich und mädchenhaft jung wirkt die Frau, die jetzt im Konzerthaus Dortmund aufs Dirigentenpodest steigt und sich verbeugt. Beinahe möchte man um sie fürchten angesichts der schieren Masse von Orchestermusikern, der sie sich an diesem Abend gegenüber sieht: verlangen doch zwei der drei aufgeführten Werke eine ausgesprochen üppige Besetzung. Aber derlei Gedanken verpuffen, sobald die Künstlerin den Taktstock hebt.

Als „Maestra Mirga“ begrüßt das Konzerthaus Dortmund seine neue Exklusivkünstlerin aus Litauen, deren komplizierter Nachname so manchen bei der Aussprache ins Schwitzen bringt. Mirga Gražinyté-Tyla (sprich: Mirga Graschiniiiite-Tilá) kehrt mit dem City of Birmingham Symphony Orchestra zurück, das sie seit September 2016 als Chefin leitet. Die 32-Jährige tritt am Pult des CBSO in große Fußstapfen: vor ihr formte Andris Nelsons diesen Klangkörper, den Simon Rattle ab 1980 von eher provinziellem Niveau zu internationaler Klasse führte.

Konzerthaus-Intendant Raphael von Hoensbroech heißt die neue Exklusivkünstlerin mit Blumen willkommen. (Foto: Pascal Amos Rest)

Nicht zufällig eröffnet sie diesen Konzertabend mit Musik von Mieczysław Weinberg. Die Litauerin setzt sich stark für das Werk des polnisch-jüdischen Komponisten ein, das sie für nicht minder bedeutend als das Schaffen von Bach oder Beethoven hält. Weinbergs „Rhapsodie über Moldawische Themen“ gleicht unter ihrer Leitung einem temperamentvollen Ausrufezeichen voller folkloristischer Klänge. Die Dirigentin scheut sich nicht vor ausladenden Gesten, kann aber auch so knapp und präzise sein, dass kein Zweifel aufkommen kann, wie sehr sie den großen Orchesterapparat im Griff hat.

Einer spannungsreichen Einleitung, in der Kontrabässe, Celli und Bratschen im Pianissimo raunen, folgen feurig wirbelnde Tänze, die sich nahe an der Welt von Zoltán Kodály und Béla Bartók bewegen. Hinreißend verführerisch geraten die ruhigeren Passagen, in denen das Tambourin effektvolle Akzente setzt. Das CBSO breitet eine luxuriöse Klangpracht aus, als gelte es, die Salome von Richard Strauss im Tanz der sieben Schleier zu begleiten.

Für die erkrankte Yuja Wang sprang kurzfristig der Pianist Kit Armstrong ein: freilich nicht mit dem 5. Klavierkonzert von Sergej Prokofjew, sondern mit dem Klavierkonzert von Robert Schumann. Der von Alfred Brendel stark geförderte Künstler, der selbst komponiert und neben Musik auch Physik, Mathematik, Chemie und Biologie studierte, bevorzugt in seiner Interpretation kristalline Klarheit statt romantische Emotionalität. Unter seinen Fingern klingt Robert Schumann, als sei er ein direkter Nachfahre von Johann Sebastian Bach.

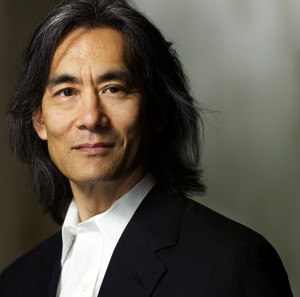

Kit Armstrong sprang mit Robert Schumanns Klavierkonzert für die erkrankte Yuja Wang ein. (Foto: Pascal Amos Rest)

Das führt zu gläserner Transparenz und introvertiert-leisem Spiel, das sich von Gefühlen bewusst fern zu halten scheint. Der langsame Satz (Intermezzo) klingt eher weltabgewandt als verträumt. Nicht immer wirkt Armstrongs Fingerfertigkeit in den vollgriffigen Akkordfolgen souverän. Aber er hat sein Ohr stets nahe am Orchester, sucht wach und aufmerksam den kammermusikalischen Dialog. Das kommt dem rhythmisch vertrackten Schluss-Satz zugute, der das auch dynamisch sehr ausgewogene Zusammenspiel mit dem Orchester noch einmal unterstreicht.

Zum Abschluss spreizt Igor Strawinskys „Feuervogel“ seine Federn. Es ist ein wahres Prachtvieh, das hier vor unseren Ohren zu tanzen beginnt. Wir hören flirrende Delikatesse, zauberische Leichtigkeit, irisierende Farben. Mirga Gražinyté-Tyla begnügt sich nicht mit der verkürzten Fassung der allseits bekannten Suiten, sondern spielt die Ballettmusik in voller Länge. Daraus wird ein packendes Abenteuer, das über quirlige Holzbläser-Arabesken, ferne Hornsignale und märchenhafte Idylle in den Höllentanz des bösen Zauberers Kaschtschei führt. Frenetischer Beifall.

Informationen zu weiteren Konzerten mit Mirga Gražinyté-Tyla:

(Der Text ist zuerst im „Westfälischen Anzeiger“ erschienen).