Coup zur Saison-Eröffnung: Bayreuther Festspielorchester in der Philharmonie Essen

Christine Goerke, Klaus Florian Vogt und – im Hintergrund – Andris Nelsons in der Philharmonie Essen. (Foto: Sven Lorenz)

Dieser Aufbruch hat es in sich: Vierfach geteilte Violinen in ätherischem Pianissimo, vier einzelne Geigen, ein ständig gefordertes An- und Abschwellen des Tones in kleinräumiger Dynamik. Ein auf Richard Wagner spezialisiertes Orchester wie dasjenige der Bayreuther Festspiele sollte mit der fragilen Faktur des „Lohengrin“-Vorspiels versiert umgehen. Sollte.

Tatsächlich tritt die silbrige Klangfläche nicht wie von Ungefähr in den Bereich hörbaren Klangs, sondern beginnt, wie oft in der Wagner-„Provinz“, zu laut, zu körperlich – und auch zu brüchig. Andris Nelsons am Pult mag sich in der Essener Philharmonie noch so sehr bemühen: Der Zug der Dynamik hatte Fahrt aufgenommen und war nicht mehr zu bremsen. Der Einsatz der Bläser: kein Gänsehaut-Moment. Das Hinzutreten der Hörner: ein fast unmerkliches Ausbreiten feinsten Samts. Die Blechbläser: kein Ereignis, es sei denn, man zählt die zögerlich gehaltenen Töne der Posaunen als solches.

Kein Ruhmesblatt für ein Orchester, das sich in Bayreuth ausschließlich der Musik des „Meisters“ widmet. Aber auch des Dirigenten Anteil war nicht eben auf dem Niveau des publizistisch befeuerten Ruhmes: Nelsons Tempo flackert zunächst, die von Angaben zur Dynamik und von teils riesigen Bögen gegliederte Phrasierung wirkt nicht zielgerichtet, ohne innere Spannung. Man hört, was man bei Wagner auf keinen Fall wahrnehmen sollte: wie die Musik „gemacht“ ist. Zauber? Geheimnis, gar Ergriffenheit? Ach wo. Aber dafür einen gellenden Beckenschlag, von einer viel zu massiven Klangwalze nicht vorbereitet. Und am Ende Sentiment in bröselnd langsamer Phrasierung nebst präzis platziertem Huster aus der Galerie mitten hinein ins milde Pianissimo-Licht: Holla, wir sind wieder da!

Magische Momente, sensible Abmischung

Dieses Einstiegs ungeachtet ist das Orchester aus Bayreuth ein hochklassiger Klangkörper und hat Andris Nelsons ein charismatisches Geheimnis, das ihn zu den führenden Dirigenten seiner Generation macht. Und daher konnte es nicht so weitergehen: In den folgenden Highlight-Auszügen aus „Lohengrin“ finden sich die Musiker zusammen; in Vorspiel und Karfreitagszauber aus dem „Parsifal“ gelingen magische Momente, weit aufgespannte Bögen, sensible Abmischung des Klangs. Nelsons bevorzugt ein „modernes“ Wagner-Bild, also keine raunend ungefähr einsetzende Klänge, sondern klare Schnitte; kaum organisch pulsierende Tempi, sondern eher den Kontrast von extrem langsamem Auskosten und verzögerungslosem Fortschreiten. Seltsam aber, dass er aus der Auffächerung des Klangs keinen Zauber gewinnt, dass er beim einen oder anderen Bläser (Trompete!) keinen markanteren Ton einfordert. Dennoch: Diese „Parsifal“-Auszüge waren der Höhepunkt des knapp dreistündigen Konzerts.

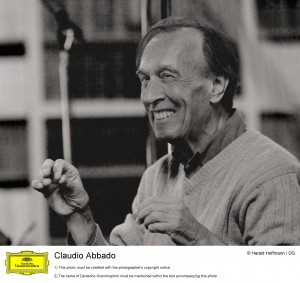

Andris Nelsons. (Foto: Sven Lorenz)

Ob es eine gute Idee war, den zweiten Teil mit dem „Walkürenritt“ einzuleiten, mag man bezweifeln. Mit mechanischen Rhythmusfloskeln unterlegt, donnern die Wellen der reitenden Walküren einher, das Blech schlägt mit frohem Grimm Fortissimo-Schneisen in die Phalanx der Streicher, deren stürzend chromatische Skalen im dröhnenden Messing ertrinken. Eine Dramaturgie der Dynamik ist nicht erkennbar: Wo es schon beim ersten Höhepunkt kaum lauter geht, nützt beim zweiten auch die Tuba nichts mehr. Dass Lärm wiederum Lärm erzeugt, ist ein altes Mittel, Beifall zu entfesseln: Die Philharmonie schreit auf, der Applaus brandet, Begeisterung bricht sich Bahn. Nach Subtilitäten wird da nicht mehr gefragt.

Leider ging der Balsam, der in „Siegfrieds Rheinfahrt“ zunächst die Ohren zu heilen schien, rasch zur Neige. Nelsons kostet das Motivgeflecht bis zur Neige in seliger – und bisweilen verschleppt phrasierter – Langsamkeit aus, auf Disziplin in der Dynamik achtet er dabei weniger. Die Posaunen kennen bis zum Schlussgesang der Brünnhilde offenbar nur eine Lautstärke; der Trauermarsch aus der „Götterdämmerung“ wälzt sich breit, mit ausladend süffigem Klang dahin, aber ohne die ergreifende Schärfe, die ihm ein Dirigent wie Michael Gielen zu geben verstand. Das ist, wie leider so manches Mal bei Nelsons, üppig-luxuriöses Volumen, adrett hergerichtet, aber ohne tiefere Berührung verströmend.

Entspanntes Singen, leuchtender Klang

Unter solchen Bedingungen hat Christine Goerke kaum eine Chance. Sie versucht, die letzten Worte der Brünnhilde aus der „Götterdämmerung“ entspannt zu singen, sauber zu artikulieren, nicht mit dramatisch überschrieenem Aplomb aufzuladen. Das gelingt ihr, soweit ihr das Orchester eine Chance lässt. Was sie kann, wird sie 2023 im nächsten Bayreuther „Ring“ beweisen; einstweilen bleibt der Eindruck, einen Sopran gehört zu haben, der sich weder durch angestrengt flackerndes Vibrato noch durch gestaute und druckvolle Töne Geltung verschaffen muss.

Zum Star des Abends avanciert Klaus Florian Vogt mit den – im Programm seltsamerweise als „Arien“ betitelten – Auszügen aus „Lohengrin“ und „Parsifal“. Er hat, was die Italiener „squillo“ nennen, die Fähigkeit, den Ton konzentriert und voluminös, aber ohne Kraftmeierei in den Raum zu projizieren. Sein Timbre, das nicht dem geschmäcklerischen Streben nach baritonaler Grundierung entspricht, passt zur transzendentalen Erscheinung des Gralsritters, entspricht auch der Naivität Parsifals. Dabei setzt er in „Höchstes Vertrau’n“ kraftvoll leuchtenden Klang ein, „Glanz und Wonne“ von Lohengrins Herkunft spiegelt er in abgesicherter, strahlender Höhe. Nahe am Wort gestaltet er die Gralserzählung: Das sorgsam gestaltete Piano-Leuchten der Stimme für die himmlische Taube überzeugt ebenso wie die veränderte Farbe des Wortes „Glaube“. Mit „Mein lieber Schwan“ gelingt Vogt ein Musterbeispiel verhalten-wehmutsvollen Singens; der Einsatz der Mezzavoce ist ohne jede Verkünstelung locker und unverfärbt.

Jubel in der Philharmonie. Schon die Begrüßung des Orchesters zu Beginn ist mehr als ein herzliches Willkommen, mehr als die Antwort auf den Ruf der Truppe aus dem „mystischen Abgrund“. Mehr auch als der Dank des nun – trotz Schachbrett-Besetzung – gut gefüllten Hauses, nach eineinhalb Jahren ausgedünnter Reihen, wieder ein Publikums-Feeling zu genießen. Und mehr als eine Anerkennung für den Coup von Intendant Hein Mulders, zur Eröffnung seiner letzten Spielzeit das Bayreuther Orchester – zwischen Köln. Paris und Riga – an die Ruhr geholt zu haben. Man meint, die Erleichterung zu spüren. Und die Freude: Die Strahlen des Klanges vertreiben die Nacht, zernichten der Viren erschlichene Macht.