Früher war einfach mehr Kneipe!

Schankraum der Gaststätte Lohsträter, Herringen (Hamm), um 1920. (Gustav-Lübcke-Museum/Sammlung Heinz Hilse)

Ach, wo sind sie nur geblieben, die vielen Eckkneipen Westfalens, zumal im Ruhrgebiet? Wo sind die knarzigen, urigen Typen, die dort Abend für Abend gehockt und frei von der (wohl arg strapazierten) Leber weg geredet oder stundenlang schweigend gesüffelt haben?

Früher war’s nicht besser, aber anders. Da gehörten mindestens zwei Dinge zwingend zum Kneipenwesen: eine Jukebox und ein Flipper. Aber halt! Das war ja schon eine Weiterentwicklung für die damals jüngeren Jahrgänge. Noch vorher zählten zum unverbrüchlichen Inventar die gemeinschaftlichen Sparkästen mit nummerierten Fächern – und Soleier im Glas, das möglichst auf der Theke zu stehen hatte. Zuallererst natürlich stets das „Grundnahrungsmittel“: frisch gezapftes Bier, zünftiger noch in Form des „Herrengedecks“, also Bierchen und Schnäpschen in ritueller Abfolge.

Richtige Arbeiterkneipen habe ich kaum noch kennengelernt. Eine Frage des Jahrgangs und des Wohnviertels. Immerhin hat mein Vater mich (es muss wohl 1958 gewesen sein, zur Fußball-WM in Schweden) im Schatten der Dortmunder Zeche Germania als Kind mal zum Fußballgucken in eine solch proletarische Kneipe mitgenommen. Da flackerte einer der frühen Fernsehapparate – und es ging ziemlich hoch her, wenn ich mich recht entsinne.

O grelles frühes Tageslicht!

Die Zeit, als ich öfter in Kneipen gegangen bin, ist auch schon lange her. Die Lokale hatten sich allerdings schon damals verändert. Wir haben uns meist im vormals kleinbürgerlichen Dortmunder Kreuzviertel herumgetrieben, wo sich in den 1970er Jahren allmählich Szenekneipen herausbildeten, also eher studentische Treffs. Ein abendlicher Lebensmittelpunkt war für uns der „Bunker“, tatsächlich ein ehemaliger Weltkriegsbunker, in dem man sich – buchstäblich unterirdisch – ganze Nächte um die Ohren schlug. Frühmorgens gegen vier ließ der Wirt nach all dem Rock-Gedöns unversehens „Guten Morgen Sonnenschein“ von Nana Mouskouri laufen. Ein Schock. Draußen zwitscherten schon die Vögel. O grelles frühes Tageslicht im Sommer!

Wirtin Ingrid Brede in der Hammer Kneipe „Blauer Affe“, 1962. (Gustav-Lübcke-Museum/Sammlung Ludger Moor, Hamm)

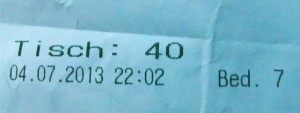

An solche harmlosen Eskapaden bin ich jetzt durch eine Ausstellung im Hammer Gustav-Lübcke-Museum erinnert worden: „Treffpunkt Kneipe“ erzählt die Geschichte, die mit allerlei klösterlichen und privaten Braustätten (wenn etwas übrig war, stellte man halt Bänke auf und bat Gäste hinzu) als Kneipen-Vorläufern beginnt. Anno 1719 hat es allein in Hamm rund 50 Braustellen gegeben, mit der Industrialisierung wuchs die Isenbeck-Brauerei, die mittlerweile auch Geschichte ist. Warsteiner hat die Marke gekauft.

Funktionen gewonnen, Funktionen verloren

Die Kneipe, so erfährt man in der Schau, hat im Laufe der Zeit viele Funktionen gewonnen und nach und nach wieder verloren. Ehedem dienten die Lokale als politische Versammlungsstätten, als Vereinsheime, Orte für Gymnastik und Boxsport (im Rahmen der Arbeiterbewegung), Proben- und Auftrittsräume für Chöre oder sonstige Musikensembles. Überhaupt gab’s hier Kultur sämtlicher Sparten. Etliche Kneipen hatten Theaterbühnen oder dienten mangels Museum als Ausstellungsräume. Zeitweise fanden Modenschauen oder Auktionen statt, es wurden bizarre kleine Weltwunder vorgeführt, auch schauten Zahnärzte nebst anderem ambulanten Gewerbe vorbei. Das ganze bunte Leben.

Zwei westfälische Stätten haben sich mir vor Jahren besonders eingeprägt: zum einen das gediegene, urgemütliche Gasthaus Porten Leve in Warendorf – und die ganz anders geartete „Klosterkanne“, ein bahnhofsnaher Schuppen just in Hamm. Heute kann man’s ja freimütig zugeben: In dieser Spelunke sind auch gewisse Lokaljournalisten verschiedener Blätter gelegentlich schon mal untertags „versackt“. Alle Gäste rauchten wie die Teufel, aus der Jukebox plärrten damals Gassenhauer wie „Waterloo“ von Abba und „Sugar Baby Love“ von den Rubettes, wahlweise auch Schunkler wie „Drink doch eine mit“ von den Bläck Fööss oder „Die kleine Kneipe“ von Peter Alexander. Andere Zeiten, andere Songs, andere Sitten.

Wie es wohl weitergehen wird?

All das war nicht annähernd vergleichbar mit dem, was wir zu jener Zeit in Irland erleben durften. Das war eine andere Kneipen- oder eben Pub-Kultur! Wenn zu so manchem „Pint of Guinness“ der ganze proppenvolle Laden zusammen aus voller Brust Folk-Songs anstimmte, wurde es einem auch ums westfälische Herz recht warm.

Inzwischen hat es einigen Niedergang oder jedenfalls Wandel gegeben. Ganze Kneipenquartiere, wie etwa jenes um den Dortmunder Ostwall herum, sind praktisch restlos verschwunden. Ob das Bochumer „Bermuda-Dreieck“ ein Ersatz ist? Nun ja, es ist nicht dasselbe. Ansonsten sind reine Kneipen vielfach Speiselokalen mit internationaler Anmutung gewichen. Statt von Kneipen redet man öfter von Clubs. Im Gefolge der Corona-Pandemie und erst recht seit Aufkommen der Omikron-Mutation ächzt die gesamte Gastronomie nicht nur unter Personalnot.

Wie es weitergehen wird? Hoffentlich bald wieder vital und betriebsam. Darauf heben wir die Gläser und bringen den landesüblichen Trinkspruch aus: „Wohlsein!“

Lokal fokussierte Ausstellung zum Thema: „Treffpunkt Kneipe. Hammer Lokalgeschichten“. Gustav-Lübcke-Museum, Hamm, Neue Bahnhofstraße. Noch bis 20. März. Mehr Infos:

https://www.museum-hamm.de/ausstellungen/aktuell/treffpunkt-kneipe/

________________________________

Der Text ist zuerst im Kulturmagazin „Westfalenspiegel“ (Münster) erschienen. www.westfalenspiegel.de