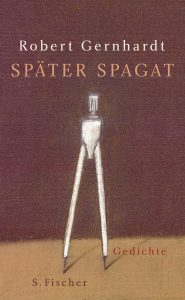

Gemischte Gefühle beim Abschied von sämtlichen Dingen: „Später Spagat“ – die letzten Gedichte von Robert Gernhardt

Von Bernd Berke

Robert Gernhardt ist kein purer Spaßvogel gewesen. Der kürzlich an Krebs verstorbene Dichter hat zuletzt immer öfter auch tieftraurige Töne anstimmen müssen. Wenn einer reihenweise Chemotherapien erduldet, steht jeglicher Humor auf existenzieller Probe.

Mit den erschütternden „K-Gedichten“ hatte Gernhardt bereits 2003 einige Bezirke der drei großen „K“-Fragen durchschritten: Krankheit, Krieg und Komik. Jetzt liegt seine letzte Lyrik unter dem Titel „Später Spagat“ vor. Manche Zeile scheint schon von verzweifelter Entkräftung zu zeugen, doch viele Verse sind zum Heulen gut.

Gewiss: Der Hang zur Komik und die Freude an Wein und Weib regen sich noch, doch es wächst und wächst die unmittelbare Angst vor dem Sterben. Aus diesem Spagat zwischen „Standbein‘ und „Spielbein“ (so heißen die beiden Hauptteile des neuen Bandes) ergeben sich immer wieder andere Mischverhältnisse. Mal überwiegt dunkle Furcht, dann wieder grimmig lachlustiger Trotz oder unbändige Unsinnslaune. Häufig durchdringen die Gemütszustände einander, bis hin zum Aufglühen der Gegensätze. In einigen Passagen scheint es so, als könne eine überaus gelungene sprachliche Form sogar den Schrecken des Todes mildern.

Freilich erinnert irgendwann alles ans nahende Ende, nach und nach wird’s ein Abschied von sämtlichen Dingen: Sowohl das Vergehen als auch das Aufblühen der Natur in seiner geliebten Toscana gerinnen hier zu Mahnzeichen der Vergänglichkeit. Der kundige Traditionalist Gernhardt greift derlei Gedankengut auch schon mal in passend barocken Fügungen nach Art eines Paul Gerhardt auf – wie er denn überhaupt den Formenvorrat zwischen Choral und Sonett bedient (zuweilen auch lustvoll zerfasern lässt), dass es gelegentlich noch mal richtig rauscht.

„Durch die Landschaft meiner Niederlagen…“

Mit Gott, an den er wohl nicht hat glauben können, hat der sterbenskranke Gernhardt gehadert. Zornesruf zum (leeren?) Firmament hinauf: „Der sich das erdachte, war furchtbar / Sein Denken ging einzig darauf, daß die Menschheit voll Furcht war…“

Womöglich aufkeimendes Selbstmitleid bekämpft Gernhardt mit bitteren Scherzen:

„Nach dem Befund: / `s liegt Darmkrebs vor‘ / leckt keiner sich die Finger. / Auch Lebermetastasen sind / nicht grad der Riesenbringer…“

Angesichts des Todes befällt selbst den schöpferischen Gernhardt das Gefühl, im Leben fast nichts vollbracht zu haben: „Durch die Landschaft meiner Nîederlagen / gehe ich in meinen alten Tagen.“ Und dann rechtet er streng mit sich selbst: Als Maler und Zeichner habe er nie die volle Wirklichkeit des Lichts und der Farben bannen können. Herrje, was sollen wir alle da einst sagen?

Im „Spielbein“-Teil erprobt Gernhardt noch einmal mit geradezu kindlicher Freude Formen wie den Schüttelreim, der bis in absurde Wortschöpfungen getrieben wird: „Was seh ich, Weib? Ein Tränlein quillt? / Das trocknet, eh das Quänlein trillt.“

Dann aber wieder der Schatten des Todes – und dieses genial einfache Gedacht für künftige Lesebücher:

„Ich bin viel krank. / Ich lieg viel wach. / Ich hab viel Furcht. / Ich denk viel nach. /

Tu nur viel klug! / Bringt nicht viel ein. / Warst einst viel groß. / Bist jetzt viel klein.

War einst viel Glück. / Ist jetzt viel Not. / Bist jetzt viel schwach. / Wirst bald viel tot.“

Robert Gernhardt: „Später Spagat“. Gedichte. S. Fischer Verlag. 121 Seiten, 14,90 €.