Flimmern, Vibrieren, erhabene Ruhe: Die malerischen Farbforschungen des Kuno Gonschior in Recklinghausen

Vor manchen dieser Bilder bekommt man rasch Augenflimmern, so sehr scheinen die vielen kleinen farbigen Bildpunkte auf den Untergründen zu tanzen, zu pulsieren, zu vibrieren; all dies noch gesteigert, wenn der Künstler grelle Leuchtfarbe verwendet hat.

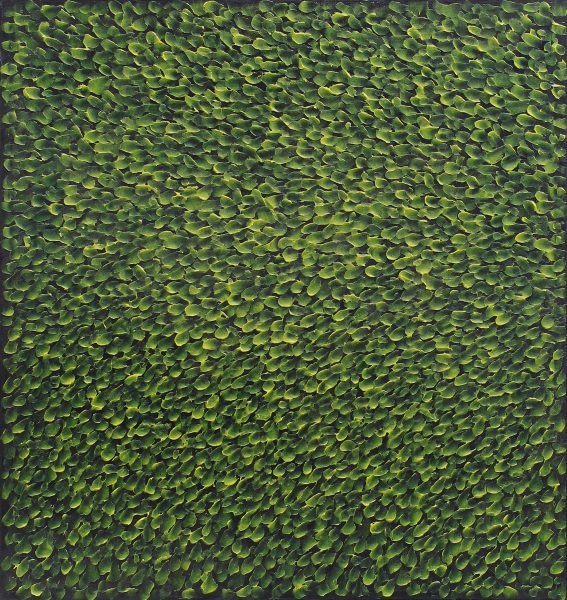

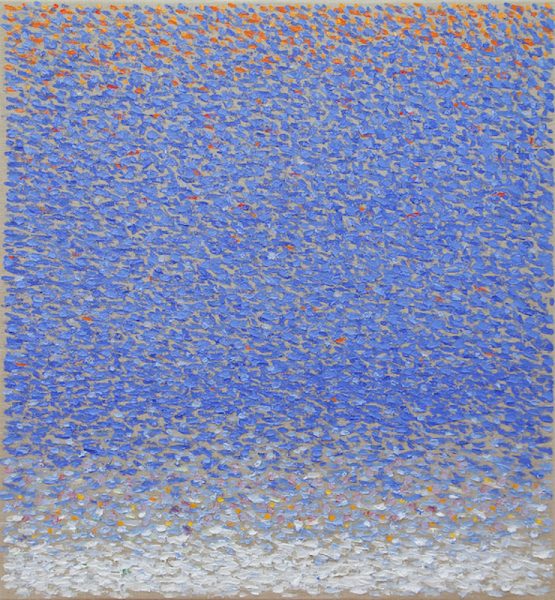

Doch dann wiederum, besonders im späteren Werk, verströmen einige Bilder eine geradezu erhabene Ruhe in Blau, Grün oder Gelb, die an gewisse Naturerlebnisse erinnert. Er hat sie dann auch gelegentlich „Landscapes“ genannt. Kuno Gonschior hat wahrlich weite Felder der Farbigkeit durchmessen. Anfangs im Banne von mancherlei Farbtheorien und nach eigenem Bekunden eher wie ein Chemiker oder Physiker zugange, ist er mit den Jahren zusehends den eigenen Emotionen gefolgt, bis hin zu kreativen Rauschzuständen. Auf seinen künstlerischen Spürsinn konnte er sich da längst verlassen.

Kuno Gonschior wurde 1935 in Wanne-Eickel geboren, sein Atelier hatte der Schüler von Karl Otto Götz in Hattingen, gestorben ist er 2010 in Bochum. Die regionalen Ortsmarken lassen schon ahnen, dass er dem Ruhrgebiet biographisch recht treu geblieben ist. Gleichwohl hat er auch international reüssiert, vor allem in den USA. Der Tod riss ihn dann mitten aus den Vorbereitungen zu einer Ausstellung in Japan.

Es ist die erste Gonschior-Ausstellung im Revier seit dem Tod des Künstlers. 2002 hat ihn das Kunstmuseum Bochum gewürdigt, 2008 das Duisburger Museum Küppersmühle. Zu Lebzeiten hat Gonschior gern ganze Museumswände bemalt. Das ist in der Kunsthalle Recklinghausen naturgemäß nicht mehr möglich. Auch hat man – wie Museumsdirektor Hans-Jürgen Schwalm leise bedauert – extreme Großformate nicht ins Haus bringen können. Es ist zwar grundlegend für Kunstzwecke umgebaut, war aber nun mal früher ein Weltkriegsbunker. An großflächige Farbfeldmalerei hat damals gewiss niemand gedacht. Zumeist hat Gonschior jedoch mit „menschlichem Maß“ gearbeitet, sozusagen nach allseitiger Armspannweite. Deshalb dürften die gezeigten Werke wohl einigermaßen repräsentativ fürs gesamte Oeuvre sein.

Es ist eine konzentrierte Retrospektive mit 68 kleineren und durchaus imposanten mittelgroßen Bildern aus allen Schaffensphasen und mit allen wesentlichen Werkfacetten – von den 1950er Jahren bis ins Todesjahr 2010. Das mutmaßlich allerletzte Bild, das Gonschior schuf, ein unscheinbares Kleinformat, beschließt den Rundgang. Die chronologische geordnete Zusammenstellung, darunter viele Leihgaben aus Privatbesitz, enthält im zweiten Obergeschoss auch einige Bilder aus Gonschiors Nachlass. Kein ganz leichtes Unterfangen, denn alle Kinder des Künstlers mussten zustimmen.

Kuno Gonschior: „Landscape Orange-Blue-White“ (2006), Acryl und Gel auf Leinen, 100 x 95 (Privatsammlung / Courtesy Galerie Frank Schlag & Cie.)

Die ersten starken Signale setzt die Schau schon im Erdgeschoss, wo hauptsächlich Werke aus den 1960er Jahren präsentiert werden. So manche Flimmerbilder des „Farbforschers“ (auf diese griffige Bezeichnung haben sich viele Kunstbetrachter festgelegt) könnte man, was die Wirkung anbelangt, getrost „psychedelisch“ nennen. Der damalige Zeitgeist (im Vorfeld und ums Jahr 1968 herum) scheint darin zu wirken, zu walten und zu wabern, doch sind es letztlich ganz eigenwillige Schöpfungen, die weit über derlei Moden hinaus Bestand haben. Trotzdem hat die Zeit ihnen physisch etwas anhaben können: Makellos sind nicht mehr alle Bilder, hie und da beginnt die immer pastoser aufgetragene Farbe zu bröckeln und feine Risse zu zeigen.

In seinen Anfängen hat sich Gonschior entschieden vom Informel fortbewegt, hin zu Farb-Expeditionen und Experimenten, vielleicht auch in einer späten Nachfolge des Pointillismus, die man im bewundernden Sinne „besessen“ nennen kann. Faszinierend allein schon die offenbar nicht nachlassende Geduld, mit der Gonschior zu Werke gegangen sein muss. Hunderte, ja vielleicht manchmal gar Tausende von punkt-, strich-, keil-, tropfen- oder häufchenförmigen Farbaufträgen, zuweilen mit großem Regelmaß gesetzt, dann wieder grandios von allen Zwängen befreit, lassen auf den Bildflächen je ganz eigene Welten entstehen. Nur selten hilft uns Gonschior mit Titeln auf assoziative Sprünge, hier eigentlich nur bei den „Piccadilly“-Bildern, die metropolitanes Lichter-Gewimmel nachzuempfinden scheinen. Ansonsten tragen viele Werke entweder keine Titel oder führen lediglich die verwendeten Farben im Schilde.

Kuno Gonschior: Ohne Titel (Grau) (1987), Öl auf Leinwand, 190 x 140 (MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst, Duisburg, Sammlung Ströher)

Vielfältig die Farberfahrungen, die man hier machen kann: Wie geheimnisvolle Urgründe von unten her durchschimmern; wie die Farben immer wieder neue Dialoge miteinander aufnehmen und unverhofft aufeinander reagieren; wie solche Impulse gelegentlich auch in die dritte Dimension drängen und skulpturale Form annehmen, sei es als sanfte Wölbung oder Kugel!

Der Titel der Ausstellung – er lautet schlichtweg „Farben sehen“ – kann fraglos lückenlose Gültigkeit beanspruchen. Es scheint, als hätte Gonschior keinen einzigen Farbton ausgelassen, von Zeit zu Zeit waren sie ihm alle lieb und wert, ob nun Schiefergrau, schillerndes Blau, flammendes Rot, leuchtendes Gelb, schier grenzenloses Grün oder allerlei Mischformen und Verläufe, Experimente mit Gel, Wachs und Öl oder wechselnden Bildträgern inbegriffen.

Oh seltsamer Kontrast, wenn man danach das Museum verlässt und in die schmucklose Wirklichkeit eines Bahnhofsvorplatzes gerät.

Kuno Gonschior – Farben sehen. Kunsthalle Recklinghausen. 20. September bis 15. November 2020. Geöffnet Di-So 11-18 Uhr, Eintritt 5, ermäßigt 2,50 €, samstags „pay what you want“ (Eintrittspreis nach Gutdünken). Telefon: 02361 / 50-1935.

Am 20.9. keine gewöhnlich terminierte Eröffnung, sondern ein ganzer Eröffnungstag von 11 bis 18 Uhr.