Für sein Buch „Die Leichtigkeitslüge“ hat Holger Noltze, Professor für Musikjournalismus an der TU Dortmund, viel Beifall erhalten – aber auch ein paar Buh-Rufe aus der Branche. In dem Band mit dem Untertitel „Über Musik, Medien und Komplexität“ vertritt er eloquent seine These: Kunst- bzw. Musikgenuss ist nicht so leicht zu haben, wie viele Programme zur Musikvermittlung es behaupten. Wer ästhetische Erfahrungen machen wolle, müsse auch Anstrengung zulassen. Ein Großteil der gut gemeinten Programme laufe nicht nur ins Leere, sondern banalisiere auch noch das Werk, um dessen Vermittlung es eigentlich gehen solle. Ein vermittelndes Gespräch mit dem streitbaren Professor.

Geredet wird zurzeit ja viel davon, aber was ist das eigentlich: Musikvermittlung?

Noltze: Musikvermittlung ist alles, was zwischen einem musikalischen Kunstwerk und uns Hörenden passiert. Das kann Musikunterricht sein, eine klassische Konzerteinführung, eine Konzertbesprechung in der Zeitung, aber wenn ich Ihnen erzähle, was ich gestern Abend gehört habe, ist das auch Musikvermittlung. Auch eine Fernsehsendung, auch ein Youtube-Video sind Musikvermittlung. Musikvermittlung ist vieles, und sie ist sehr wichtig.

Mögen Sie den Begriff? Er ist ja sehr technisch, wo es doch eigentlich darum geht, Faszination für Musik zu wecken …

Mögen Sie den Begriff? Er ist ja sehr technisch, wo es doch eigentlich darum geht, Faszination für Musik zu wecken …

Ich habe sehr viel darüber nachgedacht … ach, eigentlich habe ich nichts gegen den Begriff. Auch bei Goethe kommt ein Mittler vor, es ist ein ehrwürdiges Wort. Meine Kritik setzte da ein, wo etwas passiert, was ich als Projektion bezeichne: Ich habe hier einen schwierigen Inhalt: Neue Musik, oder den späten Beethoven, oder die Kunst der Fuge. Und dort habe ich das Publikum. Und ich habe ein Problem: Das Publikum wird älter. Es wird weniger. Die Musikvermittler wollen glauben machen, mit ihnen werde alles gut, mit ihnen werde sich der Gegenstand schon erschließen und weiterleben. Dagegen ist erstmal nichts zu sagen. Musik ist schließlich stark an die Aufführung gebunden. Ich kann sie eben nicht wie eine Werkausgabe ins Regal stellen oder an die Wand hängen, sondern sie ist präsent. An die Aufführung gebundene Musik verlangt danach, dass der Zugang zu mir gelegt wird. Das ist ja auch das, was wir hier lehren und erforschen wollen: Musikjournalismus als logischer zweiter Flügel neben der Musiklehrerausbildung; Kommunikation über Musik, die über Medien geht.

Was ist dann das Problem?

Durch die Einführung des Wortes Musikvermittlung fühlten sich plötzliche viele Leute dafür zuständig. Es macht ja auch Spaß, über Musik zu reden. Jetzt passiert etwas Merkwürdiges: Es gibt zwar ein Problembewusstsein unter den Musikvermittlern, aber auch eine große Bereitschaft, sich toll zu finden und permanent auf die Schulter zu klopfen, denn man macht etwas mit Kindern, Mozart ist eh gut, man hat einen fraglos guten Inhalt … Dabei läuft durchaus nicht alles so toll, wie die Fotos mit den glänzenden Kinderaugen glauben machen. Ich finde, es gibt zu viel Zufriedenheit und zu wenig Selbstkritik. Es bildet sich eine Blase, eine heile Welt der Musikvermittlung, und draußen passiert etwas ganz anderes. Aber das will man nicht sehen, denn das ist unkomfortabel.

Was passiert denn da draußen?

Es gibt zum Beispiel musikalische Programme, die an die Schule angedockt sind. Nur in der Schule kann man alle erreichen – jedenfalls da, wo es Musikunterricht gibt. Aber jenseits der Schule erreichen Sie nur noch spezielle Milieus, die Kinder der Abonnenten. Und die haben die Neigung, sich unter sich wohl zu fühlen und das Draußen auszuklammern.

Sie haben im Schwerpunkt Germanistik und Spanisch studiert. Wer hat denn Ihnen Musik vermittelt?

Es gab Musik in der Familie; mein Opa war Musiker. Aber als ich Klavier lernen wollte, musste ich anklopfen und darum bitten. Mein Vater war Bergmann, ein Klavier im Haus war nicht selbstverständlich. Deshalb habe ich das auch eine Art Geschenk empfunden, ich wollte es gerne. Ich bin nicht belämmert worden. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, Musik ist für mein Leben wichtig. Da tut sich ein anderes Feld auf, das mich bereichert, das mich durch Krisen trägt und mir wichtig ist. Mein bester Freund Christoph war Fußballfan. Er hat mir von Westfalia Herne erzählt und ich habe ihm das Meistersinger-Vorspiel vordirigiert. Das war ein selbstverständlicher Austausch, und so geerdet gefällt mir das gut.

Wenn Sie sagen, Sie seien nie mit Musik „belämmert worden“, meinen Sie damit Ihre Eltern. Gab es damals Musikvermittlungsprogramme, etwa in Schulen?

Meinen Musikunterricht würde man heute wohl als abschreckend empfinden. Der Inhalt wurde einem hingestellt: friss oder stirb. Wenn ich sehe, was heute im Musikunterricht bei meinem Sohn passiert, dann läuft das oft anders herum: Macht doch mal ein Referat über eure Lieblingsband. Das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn Sie den Kindern dann mit Mozart kommen, klappen die Ohren wieder um. Die Kolleginnen und Kollegen, die hier in Dortmund schon seit Jahren Musiklehrerausbildung machen, sind ausgesprochen findig darin, wie man neben der Freude am Wiederfinden des Bekannten auch eine Freude am Entdecken von etwas Neuem entwickeln kann. Zusammen mit dem neuen Studiengang Musikjournalismus ist das ein riesiges, sehr praxisorientiertes Labor für Vermittlungsfragen.

Was sollten Musiklehrer denn Ihrer Meinung nach tun?

Ich versuche die angehenden Musiklehrer, die in meinen Seminaren sitzen, zu ermutigen, mit erhobenem Haupt in die Schule zu gehen. Nicht zu denken, Mathematik sei das Wichtige und Musik nur die Zugabe. Nein! Ihr seid wichtig. Musik ist kein Orchideenfach. Die Leute, die wir hier ausbilden, sollen das, was sie tun, mit Passion tun. Und diese Leidenschaft, das Entzündlich sein für eine Sache, kann auch andere anstecken. Was wir nicht mehr machen können: Beethoven als Bildungsinhalt ausweisen, den man verinnerlichen muss, weil das eben so ist. Das wird nicht funktionieren, da man heute traurigerweise sehr gut durch diese Welt kommt, ohne etwas von klassischer Musik gehört zu haben.

Musikunterricht ist ja nichts Neues – woher kommt die beschriebene Blase, der Boom an Musikvermittlung?

Im Jahr 2002 kam der Dokumentarfilm „Rhythm is it“ heraus: Die Berliner Philharmoniker und der Choreograf Royston Maldoom machten mit Berliner Brennpunkt-Kindern ein Tanzprojekt zu Strawinskys „Le Sacre du Printemps“. Diesen Film haben unglaublich viele Menschen gesehen, es war der erfolgreichste Dokumentarfilm in diesem Jahr. Viele haben geweint – ich auch, denn es war rührend zu sehen, wie sich Fenster auftun bei denen, die Strawinsky eigentlich so fern sind, wie man sich das nur vorstellen kann. Es war der Beweis: Musikvermittlung kann gelingen, wenn man nur entschieden genug ist. Wenn man auch klar macht: Es ist eine ernste Sache. Es ist nicht nur Spaß. Da gibt es diese Szene, wo das Projekt fast kippt, weil es nicht voran geht. Es gibt eine Grundsatzdiskussion, eine Gruppe Mädchen giggelt, und da sagt der Choreograf: Was lacht ihr denn da so? Die Mädchen antworten: „Wie, det soll doch Spaß machen hier. Lachen is jesund, wa?“ Und dann sagt Maldoom: „Das könnt ihr so sehen. Aber für mich ist es ernst.“ Und er erklärte ihnen, warum das Tanzen für ihn so eine Lebenswichtigkeit hat. Das Projekt ging dann weiter.

Eine wunderschöne Erfolgsgeschichte…

Ja, aber daraufhin haben viele, die eben nicht die Berliner Philharmoniker sind, gedacht, wir müssen auch so etwas machen. Und wo ein Bedarf ist, sind sofort auch Leute, die ihn füllen. Jeder Boom schwemmt auch Mittelmaß nach oben, und die Gefahr ist, dass man darüber den Maßstab verliert und sich nicht mehr traut, weiterzugehen. Was ist kritisiere, ist, wenn Vermittlung bloß noch über Vereinfachung läuft. Dass sie den Gegenstand so sehr verkleinert, bis er eine Pille ist, die man noch reinkriegt. Ich kann aber nicht den Wert von Bach oder Mozart ständig behaupten und dann die Sache selber so abschaben, bis gar nichts mehr übrig bleibt.

Ein Beispiel?

2006 war Mozart-Jahr, und die Medien waren voll von ihm. Was aber da von Mozart übrig geblieben ist, ist schon sehr traurig. Mit Musik hatte das gar nichts mehr zu tun, gar nichts. Aber ich glaube schon, dass es eine Chance gegeben hätte! Man darf nur nicht so mutlos sein, man muss eine Faszination wecken auch für das, was nicht so einfach ist. Jeder Mensch hat Bedürfnisse, und ich behaupte, es gibt noch das Bedürfnis nach Musik, es gibt auf jeden Fall das Bedürfnis nach anderen Erfahrungen. Und die mache ich, wenn ich meine Alltagswahrnehmung hinter mir lasse. Das kann ich aber nicht, wenn alles auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gebracht wird. Der ist uninteressant. Damit speist man das Publikum ab, nimmt es nicht ernst.

Aber ist es nicht erst einmal gut, die Leute über die Schwelle zum Beispiel eines Konzerthauses zu führen? Man kann sie dort dann ja ruhig stehen lassen – und hoffen, dass sie nun Eigenmotivation entwickeln, denn ohne die geht es eh nicht weiter.

Ja, aber was meiner Meinung nach nicht geht, sind Vermittlungsmodelle à la Elke Heidenreich, über die ich in meinem Buch ein großes, bisschen böses Kapitel geschrieben habe. Sie hat die Oper entdeckt. Und dass sie in jeder Oper weinen kann. Sie vermittelt: Wenn du auch weinen willst, dann geh mir nach. Es gibt Leute, die ihr glauben und die ihr nachgehen. Sie macht das ja auch eloquent und immer beglaubigt durch ihre eigene Rührung. Ich behaupte aber und kann das auch belegen: Sie bringt die Leute bis an das Portal, an dessen Ecke sie steht und redet und weint, und die Leute gehen durch, und dann sind sie tatsächlich allein. Sie merken, sie müssen gar nicht weinen. Stimmt irgend etwas nicht mit ihnen? Das ist dann ein fauler Zauber, ein falsches Versprechen, das gemacht wird.

Aber sie waren da in der Oper, und es hätte passieren können. Immerhin waren sie da!

Es hätte passieren können, aber wenn, dann nicht wegen Elke Heidenreich. Ich glaube, dass die Enttäuschung: hat nicht geklappt mit dem Weinen, bei den Menschen letztlich dazu führt, dass sie nicht mehr wiederkommen werden. Und über Inhalte zu reden, vermeidet Elke Heidenreich konsequent. Sie redet nur über Emotionen.

Ein Kollege von Ihnen hat in der Neuen Musikzeitung (nmz) ebenfalls den „Vermittler-Hokuspokus“ kritisiert und behauptet, klassische Musik könne man erst mit reifen Ohren ernsthaft hören. Stimmen Sie zu?

Ich glaube, das hat er jedenfalls nicht exkludierend gemeint. Mein Kollege Hans Christian Schmidt-Banse, der das geschrieben hat, hat natürliche Jahrzehnte von Erfahrung und misstraut der schönen neuen Vermittlungswelt… Immerhin sind wir ja schon etwas schlauer. Ein Kollege in Paderborn hat festgestellt: Es gibt eine Phase der Offenohrigkeit für alle Arten von Musik, und die geht, raten Sie mal: Von null Jahren …

… bis 13 Jahren?

Genau. Wenn die Pubertät ihr grässliches Haupt erhebt, ist es erstmal vorbei. Mein Sohn war ein großer Fan von Strawinsky, und zwar, weil er den Disney-Film „Phantasia“ gesehen hatte, in dem „Le Sacre du Printemps“ vorkommt. Und wenn ich ihm, dem damals Fünfjährigen, einen anderen Strawinsky aus der gleichen Phase vorgespielt habe, dann sagte er: Das ist die Dino-Musik. Er fand es toll. Diese Phase ist nun vorbei, jetzt gibt es nur noch Hard-Rock, in Abgrenzung zu Papa. Faszinierend ist jedenfalls, dass in dieser Phase Musik existenziell wichtig wird. Auf einmal definiert man sich über Musik. Die Frage ist nur, was nach der Pubertät passiert. Und ob man vorher auch mal eine positive Erfahrung mit anderer Musik gemacht hat.

Wie könnte Musikvermittlung das erreichen?

Ich habe auch keine Patentrezepte, aber man sollte erst einmal gewisse Fehler vermeiden. Zum Beispiel den, Musik als Zwangs-Bildungsinhalt zu behandeln. Es kann eine so tolle Erfahrung sein, schöne Klänge zu hören. Vermittlung sollte sich verstehen als Zugangserforschung an musikalischen Kunstwerken. Dabei müssen sich die Zugänge an der Kreativität der Kunstwerke messen und nicht an dem, was im Konzertführer steht. Natürlich geht das nicht ohne Anstrengung; wir müssen uns ein bisschen reinhängen, wenn wir etwas von der Sache haben wollen. Es wird aber gern vorgegaukelt, das sei nicht so, denn alle wollen ihre Projekte verkaufen.

Was würde wohl Beethoven über die heutigen Formen der Musikvermittlung denken?

Beethoven ist vielleicht nicht das typische Beispiel, der wollte ja die Menschheit erreichen, aber Künstlern ist meist relativ egal, was um sie herum passiert. Das kann ich auch verstehen. Wer sich auf seine Kunst konzentrieren will, der muss nicht dauernd als Postbote seiner Botschaft unterwegs sein. Genau dafür wollen wir unsere Studenten hier ja auch ausbilden. Wir wollen Leute, und das ist unser Alleinstellungsmerkmal, die sich am Ende formal, technisch, handwerklich in Musik auskennen und die auch das Mediengeschäft kennen. Musikjournalismus war bisher kein Lehrberuf, sondern immer eine Art biografischer Unfall. Und ich bin sicher, dass für Kommunikatoren über Musik ein Bedarf da ist, der sogar noch steigen wird. Aber es geht auch ein bisschen darum, die Welt zu retten.

„Der Musikjournalist nach Dortmunder Art ist auch Therapeut, Dolmetscher und Muntermacher. Er glaubt an die Genesung der Klassik“, schreibt die ZEIT. Stimmen Sie der Charakterisierung zu?

Ja. Ich will Motivation generieren. Und ich bin grundsätzlich optimistisch, allerdings kritisch mit dem Zustand des Betriebs. Kürzlich gab es ein Streitgespräch für die Zeitschrift „Das Orchester“, und da fragte mich mein Gegenüber, warum immer meckere. Ich antwortete, dass sich bei einem Arztbesuch doch auch nicht erzähle, was alles nicht weh tut. Da sagte er: Aber der Patient ist grundsätzlich doch gesund! Genau das glaube ich eben nicht. Der Patient kränkelt stark, der Umgang der Gesellschaft mit dem Gegenstand Musik ist nicht so, wie es sein könnte. Aber ich bin Optimist, denn wir haben ein großes Kapital. In jeder mittleren Stadt gibt es ein Orchester. Das ist ein unglaublicher Reichtum, der uns vergleichsweise gar nicht viel kostet, aber man muss diesen Schatz heben. Das macht mich kribbelig. Ich habe das Gefühl, da kann man mehr machen.

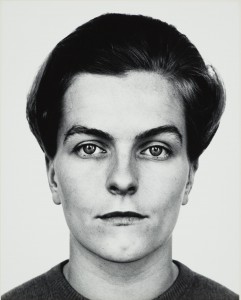

Zur Person

Dr. Holger Noltze hat als Professor für Musikjournalismus seit 2005 den Studiengang „Musik und Medien / Musikjournalismus“ am Institut für Musik und Musikwissenschaft aufgebaut. Die ersten zehn Studierenden des Fachmaster-Studiengangs sind derzeit im zweiten Semester. Noltze studierte Germanistik und Hispanistik in Bochum und Madrid. Er promovierte über den „Parzival“-Roman Wolframs von Eschenbach. Nach einem Volontariat beim WDR wurde er Redakteur und Moderator verschiedener Kulturmagazine im WDR-Radio und –Fernsehen und arbeitete als Ressortleiter Aktuelle Kultur beim Deutschlandfunk. Am Dortmunder Konzerthaus gründete er die Vortragsreihe „Dortmunder Lektionen zur Musikvermittlung“..

Das Interview erschien zuerst in „mundo – Das Magazin der TU Dortmund“, Ausgabe 14/11