Die visionären Erwartungs-Räume des Giorgio de Chirico – ein virtueller Besuch in der Hamburger Kunsthalle

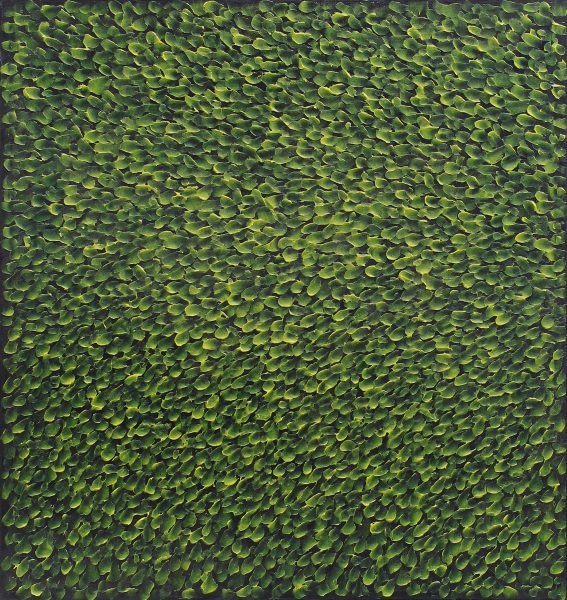

Giorgio de Chirico: „Der Lohn des Wahrsagers“ (1913), Öl auf Leinwand. (Philadelphia Museum of Art, Louise and Walter Arensberg Collection, 1950 / VG Bild-Kunst, Bonn 2021 / Artist Rights Society (ARS), New York, SIAE, Rome – Foto: © Philadelphia Museum of Art)

Um mal positiv zu denken: Immerhin haben sich im Zuge der Corona-Pandemie die längst noch nicht ausgeschöpften Möglichkeiten des Digitalen auch hierzulande deutlich erweitert, besonders im Schulwesen und im Kulturbereich. Wäre ich gestern aus Dortmund zur Hamburger Kunsthalle angereist? Wohl kaum. Unter den obwaltenden Umständen: erst recht nicht. Wie gut also, dass es einen virtuellen Rundgang durch die neueste Ausstellung des Hauses geben konnte. Besser noch: Die Hanseaten haben eine famose Schau über die „metaphysischen“ Jahre des Giorgio de Chirico (1888-1978) zustande gebracht. Erfreut merkt man es selbst aus der Distanz – und bekommt Bilderdurst aufs analoge Erlebnis!

Gleich 35 Meisterwerke des Italieners, der auch 17 Jugendjahre in Griechenland und rund drei Jahre in Deutschland (München) verbracht hat, sind in der Hamburger Kunsthalle zu sehen. In dieser Dichte werden sie wohl nie wieder zusammenkommen, zumindest nicht in unseren Breiten. Und auch nicht zu einem solch vielsagenden Zeitpunkt. Denn woran könnten die leeren Plätze mit den fluchtenden Architekturen und den überlangen Schatten denn wohl erinnern, die De Chirico so unvergleichlich imaginiert hat? Unweigerlich müssen wir Heutigen an leere Straßen und Plätze beim Lockdown denken. Nein, man muss und soll nicht alles auf die Pandemie beziehen. Doch hier liegen solche Gedanken und Gefühle wirklich nahe.

Beeinflusst von Nietzsche und Schopenhauer, Böcklin und Klinger

Die spürbar von Giorgio de Chiricos Schaffen begeisterte, ja geradewegs beseelte Kuratorin Annabelle Görgen-Lammers skizzierte zur live gestreamten Eröffnung geistesgeschichtliche Hintergründe. De Chirico sei durch die Lektüre von Nietzsche und Schopenhauer beeinflusst worden, malerisch hätten u. a. spätromantische bzw. symbolistische deutsche Künstler wie Arnold Böcklin und Max Klinger Pate gestanden. Da es zum Wort „Stimmung“ keine italienische Entsprechung gibt, habe de Chirico dafür übrigens stets den deutschen Begriff verwendet. Im Bann solcher Einflüsse habe er eines Tages die Plätze von Florenz und hernach anderer Städte wie Turin wie zum allerersten Male gesehen. Es müsse wie eine Offenbarung oder Erscheinung gewesen sein. Oder soll man gar von Erweckung sprechen?

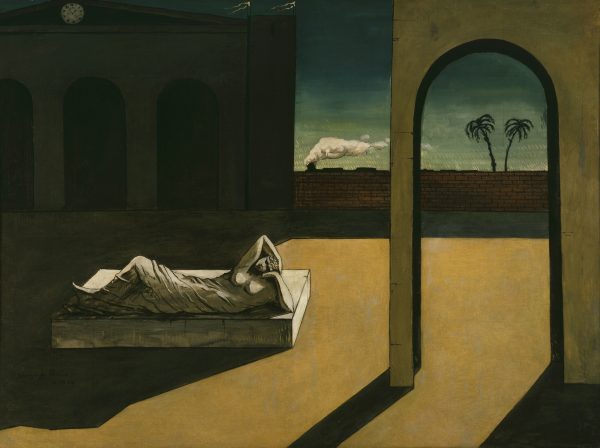

Nun entstanden jedenfalls ungemein einprägsame Bilder wie „Der Lohn des Wahrsagers“ (1913), das eine weitgehend leere Piazza mit scheinbar einladendem Torbogen, jedoch auch abweisendem Mauerwerk-Riegel zeigt. Miteinander konfrontiert werden eine antike Skulptur der Ariadne (die auf den Rauschgott Dionysos wartet) und eine seinerzeit moderne Eisenbahn – eine absurd „surrealistische“ Kombination avant la lettre, visionär vorausdeutend auf die spätere Kunstrichtung. Kuratorin Görgen-Lammers spricht von einem übernatürlichen „Raum der Erwartung“, der sich hier öffne und ausbreite, von einer ungeheuren, gleichsam ewigen Stille. Kann man so sagen, wenn man es nicht malt. Kunsthallen-Chef Prof. Alexander Klar sekundiert mit „Alpträumen in der Mitte der Gesellschaft“, die de Chirico traumwandlerisch evoziert habe. Auch ein verbaler Ansatz.

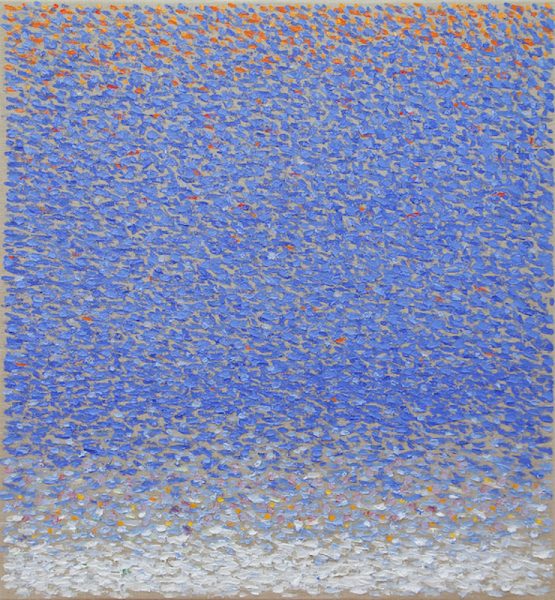

Giorgio de Chirico: „Das Gehirn des Kindes“ (Der Wiedergänger), 1914, Öl auf Leinwand (Moderna Museet, Stockholm, erworben 1964 – „The Museum of Wishes“ / VG Bild-Kunst, Bonn 2021 / Foto © Moderna Museet, Stockholm)

Das Bild, das André Breton unbedingt besitzen wollte

Allem realistischen Duktus zum Trotz: Leicht zu deuten sind die Schöpfungen de Chiricos keineswegs. Ein geradezu ikonisches Bild wie „Das Gehirn des Kindes“ (1914) zeigt weder ein Kind noch ein Hirn. Ein unbekleideter Mann in Halbansicht scheint ganz in sich selbst versunken zu sein. Vor ihm liegt ein gelbes Buch, das auf des Künstlers Nietzsche-Lektüre hindeuten dürfte. Er hat nämlich den „Zarathustra“ in der französischen Ausgabe gelesen, die damals just so ausgesehen hat. Ohne Hintergrund-Recherche kann man das schwerlich wissen. Dieses Bild, Ausdruck inniger Suche nach einer Vereinigung von Leiblichkeit und Geistigkeit, ist dem nachmaligen Surrealisten-„Papst“ André Breton so schlagartig aufgefallen, dass er es gekauft und vielen Freunden wie Max Ernst gezeigt hat. Es kann somit als eine Art verfrühtes Gründungswerk des Surrealismus gelten.

Die beiden bislang erwähnten Bilder sind aus Philadelphia und Stockholm ausgeliehen, das ganze Projekt ist eine Kooperation mit den Pariser Musées d’Orsay et de l’Orangerie. Erstaunlich, wie die weltumspannenden Museums-Netzwerke (und die Kontakte zu Privatsammlungen) sich trotz Pandemie als haltbar erwiesen haben. Weiterer glücklicher Umstand: Die Hamburger Kunsthalle gilt weltweit als führend, wenn es um gewisse Ausprägungen des 19. Jahrhunderts geht. Hier kann man auf Bestände der eigenen Sammlung zurückgreifen, welche zu de Chirico passen. Der kam nämlich – wie gesagt – auf deutsche Vorbilder wie Arnold Böcklin („Die Toteninsel“) und Max Klinger zurück, so etwa auf Böcklins „Odysseus am Strande des Meeres“ (1869), das in Hamburg als Eigenbesitz präsentiert werden kann und sich beispielsweise zum Vergleich mit de Chiricos Frühwerk „Sterbender Zentaur“ (1909) anbietet.

Giorgio de Chirico: „Sterbender Zentaur“, 1909, Öl auf Leinwand (Kunstsammlung Assicurazioni Generali / VG Bild-Kunst, Bonn 2021 / Foto © Photo Courtesy, Assicurazioni Generali)

Militärdienst und Spanische Grippe

Selbstverständlich darf man den historischen Kontext nicht ausblenden. Wesentliche Werke aus de Chiricos „metaphysischen Jahren“ sind zur umstürzenden Krisenzeit des Ersten Weltkriegs entstanden. Die allgemeine Erschütterung überkommener Weltbilder spiegelt sich in den Kunstwerken jener Epoche, wenn sie nicht gar in ihnen vorausgesehen wird. De Chirico wurde 1916 zum italienischen Militärdienst eingezogen, den er allerdings nicht an der Front, sondern in einer Schreibstube in Ferrara absolvieren konnte. Aber natürlich gingen die Schrecken der Zeit auch dort nicht spurlos vorüber. Und wenn wir schon von Pandemie reden: De Chirico erkrankte an der Spanischen Grippe, die damals Millionen von Menschenleben forderte. Der Künstler überstand die Infektion jedoch.

Die Hamburger Kunsthalle konzentriert sich auf de Chiricos metaphysische Phase, ungefähr von 1909 bis 1919. Kritik und Kunstmarkt haben ihm später die Abkehr von diesen „übernatürlichen“ Darstellungsweisen nicht verziehen. Die Bevorzugung seiner Pittura metafisica blieb natürlich auch Giorgio de Chirico nicht verborgen. Der Künstler, der ohnehin manches Detail in seiner Vita zu verändern beliebte (heute würde man vielleicht „faken“ dazu sagen), malte deshalb auch nach 1920 gelegentlich noch im vorherigen Stile, wenn er Geld brauchte. Dieselbe Marktmechanik rief freilich auch schon mal Nachahmer auf den Plan.

Giorgio de Chirico: „Der beängstigende Vormittag“, 1912, Öl auf Leinwand (Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto / Collezione VAF-Stiftung / VG Bild-Kunst, Bonn 2021 / Foto © Mart, Archivico fotografico e Mediateca)

Seitenblicke auf den komponierenden Bruder Alberto Savinio

Die Hamburger Ausstellung greift am Rande auch noch einen speziellen Aspekt auf, indem sie sich de Chiricos musikalisch hochbegabtem Bruder Andrea zuwendet, der vorwiegend als Komponist, aber auch als Autor und Maler tätig war. 1905 studierte er in München bei Max Reger, Giorgio de Chirico fungierte damals (nebenher) quasi als Dolmetscher. Andrea de Chirico nannte sich ab 1914 Alberto Savinio. Eine kurze Kostprobe aus seinem musikalischen Schaffen erklang zur virtuellen Eröffnung der Schau, die damit fast schon zum Gesamtkunstwerk tendierte – eine Gattungsmischung, wie sie auch Savinio als Ideal vorgeschwebt hat. Ein von Giorgio de Chirico gemaltes Porträtbild des Bruders gehört gleichfalls zur Ausstellung, die ihrerseits nach dem Vorbild einer Piazza aufgebaut ist.

Insgesamt umfasst die Schau rund 80 Kunstwerke. Neben Bildern von de Chirico, Böcklin und Klinger zählen u. a. Werke von Pablo Picasso, Carlo Carrà, Giorgio Morandi und Alexander Archipenko dazu, so dass Giorgio de Chirico nicht als isoliertes Phänomen erscheint, sondern eingebunden in den Zusammenhang der Epoche(n).

Und die virtuelle Eröffnung? Nun ja, es fehlte eigentlich nichts. Diverse Grußworte wurden ebenso per Video übermittelt wie der eigentliche Rundgang. Obwohl die Kameraführung nicht immer ganz glücklich war, weckte der erste Überblick doch großen Appetit, gerade weil man nicht nach Belieben vor einzelnen Bildern verweilen konnte. In der Randspalte lief ein Live-Chat, an dem man ablesen konnte, wie angetan viele der rund 1200 Teilnehmer(innen) waren – und wie begierig auf echte, leibhaftige Museumsbesuche.

___________________

De Chirico. Magische Wirklichkeit. Hamburger Kunsthalle, Glockengießerwall 5. Von 22. Januar bis 25. April 2021 (vorerst nur online, Museumsöffnung noch ungewiss).

Der Katalog (Hirmer-Verlag) wird im Museumsshop 29 Euro kosten und ist einstweilen für 34,90 € zzgl. Porto online bestellbar unter www.freunde-der-kunsthalle.de

Zusätzliche Publikums-Aktion der Kunsthalle: Fotos von (pandemiebedingt) leeren Straßen und Plätzen können eingesendet werden an submission@hamburger-kunsthalle.de Die eindrucksvollsten Fotos sollen dann im Eingangsbereich der Ausstellung gezeigt werden.