Düsseldorfer K21: Parkett saniert, Kunst neu sortiert

Türen neu, Parkett saniert, Technik repariert: Die Handwerker waren fleißig im Düsseldorfer K21, dem zeitgenössischen Teil der Kunstsammlung NRW.

Wiedereröffnung des K21 in Düsseldorf: Installations-Ansicht mit Werken von Jeff Wall und Rosemarie Trockel. (Foto: Achim Kukulies / © Kunstsammlung NRW)

Auch die beliebte Kletterinstallation „in orbit“ von Tomás Saraceno – Abenteuerspielplatz für Schöngeister – musste gewartet werden. Drei Wochen blieb das alte Ständehaus hinterm Schwanenspiegel geschlossen. Direktorin Susanne Gaensheimer nutzte die Zeit, um ein festes Team zu installieren und die Kunst frisch aufzumischen. Die Sammlungsräume sehen mal wieder anders aus, ein Besuch lohnt sich.

Eintritt frei heißt es im ersten Stock. Das ist allerdings nicht so sensationell, denn es gibt wenig zu entdecken außer Sammelkartons und Alt-Videos aus dem Archiv der legendären Düsseldorfer Avantgarde-Galerie Fischer. In einem rot ausgelegten und schräg bestuhlten Veranstaltungsraum mit dem Titel „Salon21“ darf der Besucher sich ausruhen oder lesen. Das machen wir aber lieber später bei einem Kaffee in der neu und praktisch möblierten Museumsbar Pardo’s, wo nur das Blubberblasen-Muster der Tapete noch darauf hinweist, dass das Ganze mal eine Rauminstallation von Jorge Pardo war.

Dicke Hosen mit Holzwolle

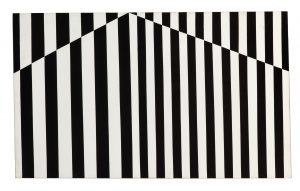

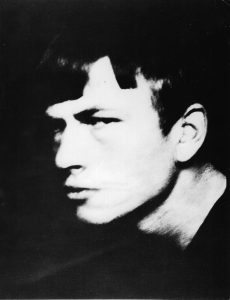

Wer mehr erleben will, zahlt zwölf Euro und steigt empor in den zweiten Stock, auch „Bel Étage“ genannt. Hier gibt es bis Januar eine kleine Sonderausstellung jener amerikanischen Konzeptkünstlerin, die sich das männliche Pseudonym Lutz Bacher zugelegt hat und ihre eigene Identität schon seit den 1970er-Jahren erfolgreich verbirgt. Die Szene schweigt sich aus, denn das Geheimnis gehört zur Show, die in diesem Fall nach einem Song von Tina Turner benannt ist: „What’s Love Got to Do With It“.

Was Liebe damit zu tun hat? Keine Ahnung. Wie die junge Kuratorin Beatrice Hilke erklärt, ist Bachers Werk sehr heterogen, also uneinheitlich. Durchgängig sei nur ihr „Interesse an Strategien der Aneignung“. Soll heißen: Lutz Bacher benutzt Vorgefundenes und macht es nicht ohne Witz zu ihrer Kunst: Konsumartikel, Handy-Videos, Notizzettel zum Beispiel. Die vergrößerte und verzerrte Unterschrift von Donald Trump hat sie zu einer Art Wandfries ausdrucken lassen. Drei Säle sind damit bestückt – und mit Holzwolle und Glitzerfolienstreifen ausgestreut. Was an den Schuhen kleben bleibt, kann weg. Stehen bleiben sollen 21 mit „Las Vegas“ bedruckte und mit Holzwolle ausgestopfte Schlafanzughosen („Vegas Pants“). Dicke Hosen ohne Inhalt. Verstehe.

Von draußen dröhnt Orgelgebraus: Bachs Toccata in d-Moll, von Lutz Bacher bei einem Konzert in New York mit dem Smartphone aufgenommen, samt Nebengeräuschen. Beherzt geklaut, wird der Klassiker nun als eigenes Soundwerk im Treppenhaus von K21 präsentiert: „Music in the Castle of Heaven“, Musik im Himmelsschloss. Jedenfalls nicht zu überhören.

Großer Geist im Treppenhaus

So beschallt döst keiner, der weitergeht zu den Sammlungsräumen. Zehn von 13 Mini-Ausstellungen wurden neu gestaltet. Dabei sind skurrile Kombinationen entstanden wie Rosemarie Trockels dunkle Wollbilder „My Phantasy“, ein aus der Wand ragendes Wachsbein mit Socken und Herrenschuh von Robert Gober und Jeff Walls Leuchtfotografie von zwei Mädchen am unheimlichen „Abfluss“ im Wald. Überhaupt gibt es von Wall, dem Meister der irritierenden Bilderzählung, einige interessante Arbeiten im K21. Schön, sie wiederzusehen.

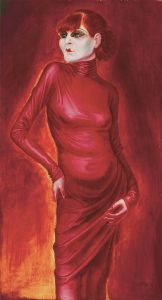

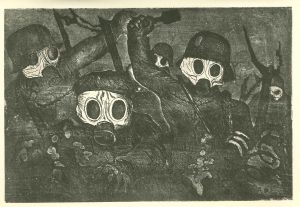

Im Treppenhaus steht jetzt einer von Thomas Schüttes „Großen Geistern“ aus Gussstahl und bewacht den Eingang zum dritten Stock. Schüttes große „Bronze-Frau“ von 2001 liegt still in ihrer zerstückelten Pracht vor drei Regalen mit kleinen „Ceramic Sketches“. In einer anderen Raumfolge weist eine geschunden aussehende Gipsfigur des tabulosen amerikanischen Performers Paul McCarthy den Weg zu einem Video von Marina Abramović, die sich 1975 unter dem Motto „Art is beautiful“ (Kunst ist schön) die Haare bis weit über die Schmerzgrenze mit stählernem Gerät gekämmt und gebürstet hatte. „Einige Werke in diesen Räumen könnten möglicherweise verstörend wirken“, heißt der Warnhinweis an der Tür.

Magisches Schattenspiel

Jugendfrei sind hingegen die liebevollen Installationen von Hans-Peter Feldmann, der mit allerlei sich drehendem Trödelkram ein magisches „Schattenspiel“ geschaffen hat. Vier große Frauenköpfe, die Feldmann nach berühmten Bildnissen hat kopieren lassen, amüsieren den Betrachter mit ihren unerklärlichen Blicken. Weiterhin wurden sachliche Fotografien des Becher-Schülers Thomas Ruff kombiniert mit den für uns rätselhaften Bilderfunden von Akram Zaatari von der Arab Image Foundation, der die Direktorin Gaensheimer im letzten Herbst eine Ausstellung gewidmet hatte. Für den westlichen Blick ebenso fremd, aber faszinierend sind die „Cabaret Crusade“-Trickfilme des ägyptischen Künstlers Wael Shawky. Mit zauberhaften, gläsern wirkenden Marionetten vor surrealen Kulissen erzählt Shawky die Geschichte der Kreuzzüge aus arabischer Sicht.

Das ist originell, aber man weiß nicht, ob das Publikum davon so gebannt sein wird wie das „Audience“ auf Thomas Struths gleichnamiger Serie von Großfotografien, die im Flur hängen. Eine Sonderausstellung der angesagten chinesischen Multimedia-Künstlerin Cao Fei soll im Herbst für Spannung sorgen.

Info: Nach Sanierungs- und Umbauarbeiten ist das K21 in Düsseldorf an der Ständehausstraße 1 jetzt wieder für das Publikum geöffnet: Di.-Fr. 10 bis 18 Uhr, Sa./So. 11 bis 18 Uhr. Neben neu sortierten Sammlungsräumen ist im zweiten Stock eine Ausstellung der US-Konzeptkünstlerin Lutz Bacher zu sehen: „What’s Love Got to Do With It“ (bis 6. Januar). Eintritt: 12 Euro. www.kunstsammlung.de