Ein Fest für alle soll es werden: Ruhrtriennale zielt 2025 auf Besucherrekorde

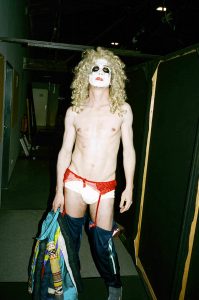

Was verbindet uns? Wie wollen wir morgen leben? Das fragt die Ruhrtriennale 2025. Hier ein Szenenfoto aus der Oper „We are the lucky ones“ des britisch-deutschen Komponisten Philip Venables. (Foto: Koen Broos)

Vorweg kommen die Loblieder, das ist wenig überraschend. Bei der öffentlichen Vorstellung des neuen Programms der Ruhrtriennale preist NRW-Kulturministerin Ina Brandes die im Vorjahr erreichten Resultate. Von 70.000 Besuchern und von einem „gigantischen Erfolg“ für das erste Jahr der Intendanz von Ivo Van Hove spricht sie. Wie praktisch, dass der Glanz zugleich auf den Initiator und größten Geldgeber ausstrahlen dürfte, mithin auf das Land NRW.

Die „Sehnsucht nach Morgen“ (Longing for Tomorrow) ist weiterhin Motto des Festivals. Es soll diesmal um die Frage gehen, wie wir morgen leben wollen und wie wir Verbindungen zueinander herstellen können. Vom 21. August bis 21. September präsentiert die Ruhrtriennale 35 Produktionen und Projekte in vier Städten (Bochum, Duisburg, Essen und Gladbeck). Erneut will sie zeigen, wie sich Kreativität an den Schnittstellen der Künste entzündet. Diesmal turnt sie munter zwischen Theater, Tanz, Performance, Oper, Konzert, Zirkus und Multimediaspektakel. Fünf Uraufführungen, eine europäische Erstaufführung und neun Deutsche Erstaufführungen finden sich im Spielplan, 45.000 Tickets gingen direkt nach der Pressekonferenz (2. April 2025) in den Verkauf.

Ein Fest soll die Ruhrtriennale nach dem Willen des Intendanten werden, und zwar für möglichst viele Menschen. An der Eröffnungsproduktion lässt sich gut ablesen, wie Ivo Van Hove den Erfolg fortschreiben will. Das Strickmuster gleicht demjenigen aus dem Vorjahr auffallend: Ließ der Triennale-Chef damals Sandra Hüller Songs von PJ Harvey singen, konnte er diesmal den phänomenalen Schauspieler Lars Eidinger sowie die Grimme-Preisträgerin Larissa Sirah Herden gewinnen.

Larissa Sirah Herden und Lars Eidinger sind die Stars der von Ivo Van Hove inszenierten Eröffnungsproduktion „I did it my way“. (Fotos: Max Sonnenschein/Ingo Pertramer)

Mit ihnen inszeniert er den Abend „I did it my way“ zur Musik von Frank Sinatra und Nina Simone. Ein kleines Tanzensemble und eine Band sind auch wieder dabei. Ob dieser Abend tatsächlich eine Geschichte von (weißen) Beharrungskräften und (schwarzer) Befreiung erzählt, statt einfach eine Abfolge von Songs zu bebildern, bleibt abzuwarten. Angekündigt ist diese Koproduktion mit der Staatsoper Stuttgart als „interdisziplinäres Musiktheater“.

In die Kategorie Musiktheater fällt auch die Deutsche Erstaufführung einer Oper des britisch-deutschen Komponisten Philip Venables. „We are the lucky ones“, eine Koproduktion mit der Dutch National Opera, zeichnet ein klingendes Porträt der Generation der Babyboomer. Basierend auf Interviews, entwickelten die Dramatikerin Nina Segal und der Regisseur Ted Huffman ein Mosaik, zu dem Venables – laut Programmheft – „überwältigende Orchesterklänge und intime Arien“ komponierte. Die Bochumer Symphoniker spielen unter der Leitung des polnisch-libanesischen Dirigenten Bassem Akiki.

Weißes Pferd und Taubenschwarm: In „Falaise“ (deutsch: Klippe) erzählt die französisch-katalanische Truppe Baro d’evel poetisch von Untergang und Wiedergeburt der Menschheit. (Foto: François Passerini)

Von den großen Schauspiel-Produktionen sind zwei multimedial: Mit „Oracle“, einem Stück von Anka Herbut über das tragische Leben des Computer-Pioniers Alan Turing, kehrt Lukasz Twarkowski zur Ruhrtriennale zurück. Es geht darin um die dunkle Seite der Technik und eine von der KI geprägte Zukunft. Ganz ohne Worte kommt die Bühnenproduktion „Guernica Guernica“ aus, für die das Theaterkollektiv FC Bergman 2023 auf der Biennale von Venedig den Silbernen Löwen erhielt. Inspiriert von Picassos gleichnamigen Gemälde, reflektiert es die Unmöglichkeit, Krieg darzustellen, indem es die Bühne mit zwei Tribünen umrahmt und neben 80 Statistinnen und Statisten auch das Publikum einbezieht. Ein Hauch von Zirkusluft dürfte mit der Deutschen Erstaufführung von „Falaise“ (zu deutsch: Klippe) einziehen. Acht Darstellende, ein weißes Pferd und ein Taubenschwarm werden Bestandteil eines lebendigen Freskos in Schwarz-Weiß. „Falaise“ erzählt poetisch und akrobatisch von Untergang und Wiedergeburt der Menschheit, soll aber auch für Familien mit Kindern ab 10 Jahren geeignet sein.

Für den Tanz hat die Triennale die Zusammenarbeit mit Stefan Hilterhaus gesucht. Der Künstlerische Leiter von PACT Zollverein spricht über die Uraufführung von „Delay the Sadness“, mit dem die S-E-D Dance Company und die vielfach ausgezeichnete Choreographin Sharon Eyal gastieren. Von der Kraft indigenen Wissens und südamerikanischen Mythen erzählt „Último Helecho“, das Nina Laisné gemeinsam mit François Chaignaud und Nadia Larcher in Deutscher Erstaufführung präsentiert.

Um südamerikanische Mythen und die Kraft indigenen Wissens geht es im Tanzabend „Último Helecho“ auf PACT Zollverein. (Foto. Nina Laisné)

Als Choreographie-Rebellin gilt Roby Orlin aus Südafrika: Ihre Show „… how in salts desert is it possible to blossom…“ wird als farbensprühende Performance über die Auswirkungen der Kolonialisierung angekündigt. Und dann ist da noch der als „Upside Down Man“ bekannte belgisch-tunesische Choreograph und Tänzer Mohamed Toukabri, der sich in einem Solo auf die Suche nach seinen eigenen tänzerischen Wurzeln begibt und so zum Archäologen seines eigenen Körpers wird.

Die Konzerte haben mit klassischer Musik fast nichts zu tun. Immerhin wird der 150. Geburtstag von Maurice Ravel mit einer „Rave-L Party“ gewürdigt. Das französische Kollektiv „Les Apaches!“ sorgt dafür, dass sein berühmter „Bolero“ in die Gefilde des Jazz und schließlich des Techno hinübergleitet und die Zeche Zweckel in Gladbeck zum Dancefloor wird. Chorwerk Ruhr feiert sein 25-jähriges Bestehen gemeinsam mit dem New Yorker Instrumentalensemble „Bang on Can All-Stars“. Gemeinsam bringen sie „before and after nature“ von David Lang zur Deutschen Erstaufführung.

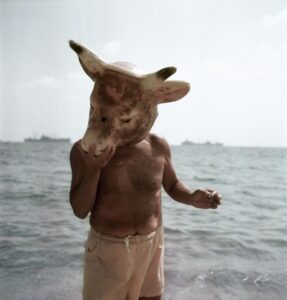

Pablo Picasso mit der Make des Minotaurus. Das Theaterkollektiv FC Bergman ließ sich von seinem berühmten Anti-Kriegsgemälde zu dem Abend „Guernica Guernica“ inspirieren. (Foto: Gjon Mili_The LIFE Picture Collection)

Der Radiohead-Gitarrist Jonny Greenwood hat mit „124 Years of Reverb” ein achtstündiges Werk für Orgel komponiert, das Eliza McCarthy und James McVinnie im Essener Bergmannsdom aufführen werden. Das Publikum darf diese Musikmeditation entweder ganz oder in zweistündigen Zeitabschnitten genießen. Eine Pionierin der elektronischen Musik war die Grammy-Gewinnerin Wendy Carlos, die in der Reihe „Erased Music“ gewürdigt wird. Kunstlieder über Themen, die die Realität vieler Schwarzer Menschen in den USA widerspiegeln, schreibt Tyshawn Sorey, der in der Neuen Musik ebenso zu Hause ist wie im Jazz. Er und sein Trio werden in der Turbinenhalle an der Jahrhunderthalle auftreten.

Post-Punk und Rock aus Anatolien vermischt die feministische Sängerin und Gitarristin Gaye Su Akyol, die als eine der aufregendsten Stimmen des Bosporus angekündigt wird. Aus Island kommt die Oscar-prämierte Komponistin und Cellistin Hildur Gudnadóttir, die Dubstep und indonesischen Ethno-Punkt in einer Lichtshow mit dem Namen „OSMIUM“ zusammenbringt. Ein wenig Händel darf es schließlich auch noch sein, vielleicht auch deshalb, weil der venezolanische Sopranist Samuel Mariño sich nicht nur stimmlich einer Frau anverwandelt. Begleitet wird der Künstler vom Originalklangensemble Capella Cracoviensis unter der Leitung von Jan Tomasz Adamus.

Natürlich gibt es noch weit mehr zu entdecken: den internationalen Festivalcampus, das „Wunderland-Wochenende“, die Literaturreihe „Brave new Voices“, die öffentlichen Künstlergespräche mit dem Intendanten (immer dienstags), die Verleihung des Mortier Awards 2025 (am 21. September in der Jahrhunderthalle), das umfangreiche Programm der „Jungen Triennale“, das jungen Menschen vom 3. Lebensjahr bis zum Studienalter viele attraktive Angebote macht. Wer weiter stöbern möchte, schaue einfach nach unter www.ruhrtriennale.de