Irgendwann steht die Frau ganz alleine auf der Bühne der Bochumer Kammerspiele, der Theaternebel wabert langsam ins Publikum und mit ihm eine große Traurigkeit, während die Frau sich mit geschlossenen Augen dem Regen hingibt.

Die namenlose Frau (Bettina Engelhardt), die vor zehn Jahren erst ihr Kind, dann sich selbst und dann ihren Mann verlor, hat diesen gerade zum ersten Mal seit zehn Jahren wiedergesehen – auf dem Friedhof, auf dem das gemeinsame Kind liegt. Denn Jacob soll umgebettet werden: Der Boden des Friedhofs ist vergiftet. Die Frau fühlt sich nun bereit für die gemeinsame Trauerarbeit, die direkt nach dem tödlichen Unfall des Kindes unmöglich war. Doch ihr Ex-Mann (Dietmar Bär) fand eine andere Strategie der Bewältigung. Er, der sie nach dem Unglück verlassen hatte, hat sich „damit abgefunden, dass das Kind jeden Tag fehlt“, und ist nun dabei, eine neue Familie zu gründen.

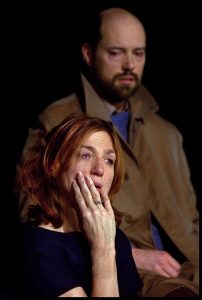

Szene aus „Gift. Eine Ehegeschichte“ mit Dietmar Bär und Bettina Engelhardt (Foto: Diana Küster/Schauspielhaus Bochum)

„Gift. Eine Ehegeschichte“ heißt das Zweipersonen-Stück der holländischen Autorin Lot Vekemans, das am Samstag Premiere in Bochum hatte. Ein dichtes, intensives Konversationsstück, das davon erzählt, wie es sein kann, wenn ein Paar ein Kind verliert. 80 Prozent aller Ehen, heißt es, scheitern nach einer solchen privaten Katastrophe.

Ricarda Beilharz‘ Bühne spiegelt das Seelenleben der Eltern: Alle Erinnerungen und Spuren sind noch da, notdürftig verpackt und verhüllt. Weißer, fließender Stoff bedeckt Wände und Boden, Möbel und Kinderzimmerausstattung. Ein nur auf den ersten Blick leerer Raum, der auch an das Innere eines Sarges erinnert – und damit an die unendliche Einsamkeit der Trauernden.

Die Szene, in der sich der Nebel (das Gift?) verzieht und der Regen kommt, liegt genau in der Mitte des Stücks. Bislang war zu sehen, wie Mann und Frau die riesige emotionale und räumliche Distanz versuchen, in den Griff zu bekommen. Denn nicht nur der Friedhofsboden, auch die Atmosphäre ist vergiftet. Es dauert keine fünf Minuten, da verfallen die ehemaligen Partner in vertraute Mechanismen: „Ich rede von Jacobs Umbettung, du redest von den Kosten!“, wirft sie ihm vor. „Leiden macht süchtig, findest du nicht auch“, stichelt er. Die alten Psychospielchen. Er geht, er kommt zurück. Sie geht. Er geht auch.

Im Stücktext folgt dann eigentlich die Wende: Mann und Frau finden nach und nach im Gespräch wieder zu einer gemeinsamen Sprache, erinnern sich an die letzten Minuten mit ihrem Kind und schaffen es, ihre Geschichte nachträglich in Würde zu beenden.

Regisseurin Heike M. Götze hat sich etwas anderes ausgedacht. Bei ihr geht die Geschichte nach der Regen-Szene zunächst noch einmal von vorne los – allerdings mit vertauschten Rollen. Im zweiten Durchgang ist die Frau diejenige, die einen neuen Partner gefunden hat und schwanger ist. Der Mann ist zurück geblieben und hat sich in seiner Trauer eingerichtet. Das Publikum erlebt die gleichen Dialoge noch einmal – aus anderer Perspektive.

Damit rückt das Geschehen zwangsläufig ein Stück vom Zuschauer weg, der nun nicht mehr eine individuelle Geschichte sieht – sondern eine Studie zur Trauer- und Beziehungsarbeit. Götze nimmt dem Stück damit seine Wucht und Intensität. Der Erkenntnisgewinn bleibt dagegen gering und ein wenig im Vagen: Was soll das Experiment bedeuten? Dass Trauerstrategien nicht geschlechtsspezifisch sind? Dass Verständigung nur funktioniert, wenn man mal die Perspektive wechselt? Dass es keinen Unterschied macht, wie man nach so einem Ereignis weitermacht – Hauptsache man tut es?

Bettina Engelhardt und Dietmar Bär gehen ihre (wechselnden) Rollen sehr unterschiedlich an: Engelhardt macht sich komplett durchlässig, wirft sich mit voller Intensität in die Figuren und zeigt Aggression, Zynismus, Hysterie, dann wieder enorme Verletzlichkeit und tiefe, tiefe Trauer. Dietmar Bärs Spiel ist dagegen stark zurückgenommen, zeitweise wirkt er wie ein Stichwortgeber, dessen Sätze nur Reaktionen seiner Partnerin provozieren sollen. Körperliche Interaktion zwischen den Protagonisten findet kaum statt – ein heftiger, fast aggressiver Kuss – ansonsten halten beide die meiste Zeit über größtmöglichen Abstand. „Ich würde mich freuen, ab und zu von dir zu hören“, sagt am Ende die eine Figur. „Ich auch“, erwidert die andere – mehr Happy End kann man nicht erwarten.

Zu den Terminen, Karten unter 0234 / 33 33 55 55.

(Die Kritik erschien auch im Westfälischen Anzeiger, Hamm)