Theatertiere, tragikomisch: Das Berliner Ensemble gastiert mit „Warten auf Godot“ bei den Ruhrfestspielen

Sie können nicht mit und nicht ohne einander: Estragon (Matthias Brandt, mit Brille) und Wladimir (Paul Herwig). (Foto: Jörg Brüggemann)

Die Gräuel des Zweiten Weltkriegs waren noch allgegenwärtig, als der Ire Samuel Beckett 1948 das Schauspiel „Warten auf Godot“ schrieb: jenes Endzeitstück um zwei tragikomische Landstreicher, die an einem undefinierten Ort zu unbestimmter Zeit auf einen Herrn warten, den sie gar nicht richtig kennen. Godot aber bleibt fern, seine Existenz bloße Behauptung, ein mythenumwobenes Hörensagen. Er könnte auch der Messias sein oder der Herrscher aus Franz Kafkas Roman „Das Schloss“. Oder ein Sinnbild für die immerwährende Hoffnung auf ein besseres Morgen.

Die Ruhrfestspiele Recklinghausen zeigen diesen Klassiker des absurden Theaters jetzt in einer Version, die der belgische Regisseur Luk Perceval mit dem Berliner Ensemble (BE) erarbeitet hat. Die exzellente Darstellerriege aus der Hauptstadt wird um den prominenten Namen eines festen Gastes ergänzt: Matthias Brandt, jüngster Sohn des Alt-Bundeskanzlers, spielt Estragon, den grantig-depressiven Weggefährten von Wladimir, den Paul Herwig mit hoffnungstoller Virtuosität verkörpert.

Die Bühne ist angemessen leer und düster. Statt unter einem Baum zu warten, tappen die beiden Clochards hilflos in einem Wald aus Scheinwerfern umher. Auf dieser Bühne (Katrin Brack) wird keine Natur mehr angedeutet, sondern von vorneherein Theater gespielt. Die Souffleuse, für alle sichtbar auf der Seitenbühne platziert, spricht Regieanweisungen ein. Wladimir und Estragon schauen sie dann so irritiert an, als widerstrebte es ihnen zu gehorchen. Dabei haben sie längst kein eigenes Leben mehr. Sie sind im Vakuum des Wartens erstarrt, in der Ausweglosigkeit des Nicht-anders-Könnens, zur Zweisamkeit verdammt.

Wie Yin und Yang: Der aktive, ums Überleben bemühte Wladimir (Paul Herwig r.) und der depressive, todessehnsüchtige Estragon (Matthias Brandt, l. Foto: Jan Brüggemann)

Groß wird dieser Theaterabend nicht durch die berühmten Namen, sondern weil Luk Perceval und das Ensemble Becketts Dystopie zu einem schillernden Ozean von Bedeutungen weiten. Unter der Oberfläche lakonischer Sätze tut sich ungeahntes Leben auf. Tiefer und tiefer führt diese Reise in die Widersprüche menschlicher Existenz. Todtrauriges vermischt sich mit Groteskem. Wladimir und Estragon, der Lebensmutige und der Todessehnsüchtige, verhalten sich wie ein altes Ehepaar, das laut über eine Trennung nachdenkt, den Worten aber nie Taten folgen lässt. Mit ihren Erinnerungslücken und dem ständigen An- und Ausziehen von Kleidungsstücken könnten sie aber auch leicht demente Insassen eines Altersheims sein.

Matthias Brandt (Estragon) zeichnet mit rauer Stimme einen Zyniker, der vom Leben gleichermaßen gequält wirkt wie von seinen ständig schmerzenden Füßen. Von ihm geht eine dauerdepressive Stimmung aus, die immer wieder in Wut umschlägt. Dann beschimpft er Wladimir, lässt aber selbst in seinem Gebrüll noch Nuancen der Anhänglichkeit mitschwingen.

Noch differenzierter spielt der großartige Paul Herwig (Wladimir). Als optimistischerer Gegenpart setzt er Brandts Urgewalt eine vibrierende Nervosität entgegen, die viele feine Nuancen kennt. Beständig mit dem Kopf zitternd, tapst und wankt und tänzelt er über die Bühne, als suchte er nach einem Ausweg aus der Sinnleere. Es grenzt an ein Wunder, dass er sich bei seinen umständlichen An- und Ausziehmanövern nicht den Hals bricht.

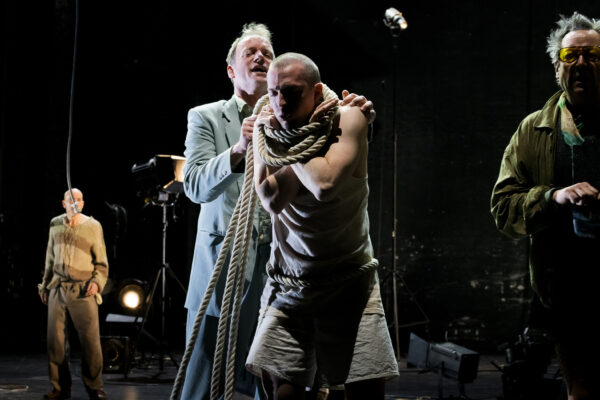

Als der Herrenmensch Pozzo auftaucht, Lucky wie ein Tier am Strick führend und immer wieder auspeitschend, ist es Wladimir, der sich über diese Unmenschlichkeit empört. Oliver Kraushaar spielt Pozzo so aasig aufgeräumt, dass sich leichte Übelkeit regt. Da gibt sich Brutalität den Anstrich von Rechtschaffenheit: Es ist zum Fürchten, wie bekannt einem das vorkommt.

Der Herrenmensch Pozzo (Oliver Kraushaar, 2. v.l.) und der von ihm geknechtete Lucky (Jannik Mühlenweg, 3. v.l. Foto: Jörg Brüggemann)

Jannik Mühlenweg wird als Lucky zu einer beängstigend animalischen Kreatur, die mit einem blinden weißen Auge in die Welt starrt. Einmal von der Leine gelassen, pflügt er während seines langen Monologs wie ein Berserker durch die Sitzreihen. Es gibt Szenenapplaus für diese brachiale Suada, mit der er das Haus vom Parkett bis zu den Rängen aufmischt.

Das Geschehen wird von Live-Musik von Philipp Haagen untermalt, der auf der Tuba und dem präparierten Klavier fremdartige Klänge durch den Raum schickt. Luk Perceval stellt die Brillanz des Ensembles vollkommen in den Dienst der Sache. Der Hintersinn von Becketts Dialogen wirkt so prägnant, dass mancher Satz sich wie ein Pfeil ins Gedächtnis bohrt. Vermutlich wird jeder sich an anderer Stelle getroffen fühlen von dieser großen Etüde der Vergeblichkeit, dieser zeitlos gültigen Studie über Macht und Ohnmacht. „Es ist eine Schande, aber es ist so“, sagt Pozzo. Und Estragon erwidert: „Man kann es nicht ändern.“

(Informationen und Karten: www.ruhrfestspiele.de)