Szenische Ernüchterung: „Der Traum ein Leben“ von Walter Braunfels an der Oper Bonn

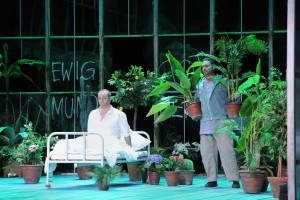

Nilpferd und Nashorn: Der „Führer“ (als Rustan: Endrik Wottrich) traf des „Feindes Macht“ und kehrt als „Sieger“ heim. Foto: Barbara Aumüller

Wenn der Traum das Leben ist, dann ist dieses Leben ein Alptraum. Walter Braunfels hat sich, im nationalsozialistischen Deutschland aus allen Ämtern entlassen, in der inneren Emigration Franz Grillparzers Märchen „Der Traum ein Leben“ als Opernstoff gewählt und zwischen 1934 und 1937 komponiert. Die romantische Vorlage wird zu einer Parabel über Macht, Moral und Märchenwelten.

Dem jungen Rustan ist die häusliche Idylle mit ihrem Gleichmaß des Tage „schal und jämmerlich“; er fühlt sich zu Größerem berufen. Doch der Traum von großen Rettungstaten und einer verliebten Prinzessin wächst sich zum Alptraum aus: Macht und Ruhm gewinnt sich durch Lüge und Mord. Und Braunfels steigert das Unheimliche in seinem eigenen Libretto noch, indem er die Vorlage Grillparzers zuspitzt: Ist es dort die typisch romantische Polarität einer biederen Existenz mit einer mehrdimensionalen, faszinierenden wie unheimlichen zweiten Realität, dringt bei Braunfels der „Traum“ lebensgefährlich zugespitzt in die Lebenswirklichkeit ein.

Es ist sicher nicht zu weit gegriffen, die Oper auch im Licht von Braunfels‘ Lebenssituation zu lesen: Etwa wenn Rustans Diener Zanga, der sich als Verführer und Träger des Bösen entpuppt, in einem wilden Lied Sieg und Krieg verherrlicht. Aber auch, wenn Braunfels im Nachspiel die Genien räsonieren lässt: „Schatten sind des Lebens Güter … Die Gedanken nur sind wahr.“ Der Komponist hat es erfahren müssen: 1937 zog er sich mit seiner Familie nach Überlingen am Bodensee zurück, wo er bis Kriegsende „still und abseits“ überlebt hat.

Bei der Neuinszenierung an der Oper Bonn – erst die zweite nach der szenischen Erstaufführung 2001 in Regensburg – vermied Regisseur Jürgen R. Weber die triviale Lösung einer Nazi-Schmonzette. Er setzt auf Märchenhaftes, behutsam verbunden mit Ironie: „Regie – Theater – Vorfreude“ lesen wir über der Bühne noch vor den ersten Klängen aus dem Orchestergraben. Und schauen auf die gezimmerte Tragkonstruktion einer Kulisse, in der Bühnenbildner Hank Irwin Kittel ein Zeit-Tor offen gelassen hat: Ein von steinernem Barock flankierte Portal, darüber eine Uhr und schlafende allegorische Stuckfiguren. Durch diese Öffnung fährt später Rustans Bett ins Reich der Träume. Doch zunächst malt im Vorspiel die verliebte Mirza Blümchen an die Wand, ihr Vater Massud bestreicht einen Türrahmen mit grünen Linien, aus denen sich ein Häuschen formt: Bilder der familiär geordneten kleinen Welt, der unser Held so gern entfliehen würde.

Buntes Märchenland, verspielte Kostüme in „Der Traum ein Leben“ von Walter Braunfels an der Oper Bonn. Foto: Barbara Aumüller

So weit, so gut. Doch als sich die Bühne für den Traum öffnet, stellt sich schnell szenische Ernüchterung ein. Denn Kittel hat ein Märchenland gebastelt, das weder schrill grotesk noch wahnhaft unheimlich wirkt. Geometrische Strukturen im Hintergrund, die Kontur einer Pyramide, ein aufgerissenes Dämonenmaul, ein paar läppische Videoprojektionen (Marjana Locic) und bunt verspielte Kostüme (Kristopher Kempf) setzen auf einem Niveau an, auf dem einst provinzielle Bühnen ihr weihnachtliches Hänsel-und-Gretel-Pflichtstück abzuliefern pflegten. So bewegt sich auch der Chor, hübsch auf Stichwort, ohne szenisch-psychologische Stringenz.

Wenn dann die Prinzessin Gülnare umspielt von weißen Luftballons einschwebt, der König würdevoll umherstolziert, die Familie des stummen Verbrechenszeugen Kaleb wie Orientalen aus einer miesen „Pilger von Mekka“-Inszenierung umhertrippeln, hat sich Weber endgültig davon verabschiedet, mehr als ein vordergründiges Geschichtchen erzählen zu wollen. Auch die Drei-Wort-Kommentare, die als wohl ironisierender running gag weiter aufs Bühnenportal geworfen werden, retten nichts mehr.

Rosa Herzchen zum Finale: Endrik Wottrich (Rustan) und Manuela Uhl (Mirza). Foto: Barbara Aumüller

Wer bei einem solch komplexen Gefüge keine andere Bedeutungsebene als die des simplen Erzählstrangs einzuziehen weiß, verfehlt, was er vielleicht erreichen wollte: Eine Geschichte verstehbar zu machen, die sich in ihrer Hintergründigkeit nicht ohne weiteres erschließt.

Das Nachspiel rückt das Geschehen dann ins Peinliche: Mirza und Rustan haben sich endlich gefunden, weil der Junge in seinem Schrecktraum kapiert hat, dass er brav zu Hause sein Glück findet: Beide malen ein rosa Herzchen an die Wand. Eine Moral, die weder im Sinne Grillparzers noch in der Intention Braunfels‘ liegt. Aber vielleicht darf man ja auch hinter dieser sinnigen Bühnenaktion „Ironie“ vermuten?

Die knapp drei langen Stunden wären noch quälend langsamer vergangen, wenn nicht Will Humburg und das Bonner Beethoven Orchester als engagierte Sachwalter für die Musik aufgetreten wären. Das ist nicht einfach, denn Braunfels verweigert sich fast durchweg dem Kantablen und auch der orchestralen Opulenz. Er setzt zwar leitmotivähnliche Elemente ein, hebt sie aber nicht im Wagnerschen Sinn als prägnante Erinnerungen heraus.

Der über weite Strecken rezitativische Stil, die rhetorische Unmittelbarkeit und eine subtil ausgeformte, nicht selten spröde Klanglichkeit machen es dem Dirigenten und den Musikern nicht leicht, die Aufmerksamkeit zu fesseln, zumal sich Humburg zurückhält, wo es darum ginge, Akzente zu schärfen oder dramatisch motivierte Klangmomente herauszustellen.

Kindermärchen-Orient: Graham Clark (Kaleb) und Johannes Mertes (Karkhan). Foto: Barbara Aumüller

Im Ensemble der Sänger hinterlässt Manuela Uhl den besten Eindruck: Die Sängerin, die sich auf die schwierigen Partien in den Opern der Vor- und Zwischenkriegszeit versteht, macht aus dem verträumten Mädchen Mirza und der selbstbewusst agierenden Prinzessin Gülnare durch ihre gewandte Darstellung glaubhafte Figuren, bleibt ihnen auch stimmlich mit einem schlank-brillanten Ton nichts schuldig.

Von Endrik Wottrich als Rustan ist solches leider nicht zu sagen: Mit der rezitativischen Deklamation hat der Tenor keine Probleme, aber die Höhe im Freiheits-Jubel des ersten Aufzugs bleibt stumpf und gaumig. Wottrich legt die Rolle eher im Sinne eines virilen Tatmenschen an; der Aspekt des Träumers erschöpft sich in konventioneller Wahnsinns-Gestik. Rolf Broman ist als Massud/König wenig gefordert; auch Graham Clark, einst in Bayreuth und auf allen großen Bühnen als Charaktertenor gefeiert, bringt als stummer Kaleb nur ein paar Töne ein – dafür aber eine auratische Bühnenpräsenz.

Mit deutlichem Registerbruch bewirbt Anjara I. Bartz als zombiehaftes Altes Weib ihren „schaumigen Saft“, mit dem Rustan den greisen König von Samarkand ums Leben bringen wird. Mark Morouse bringt einen kernigen Bariton ein. An dieser Rolle zeigt sich exemplarisch die kraftlose Ambivalenz der Regie Webers: Morouses Zanga ist frei von den Klischees des Dämonischen. Doch wer er denn dann sei, wird in der Anlage der Rolle nicht klar, die sich eher an drolligen Dienerfiguren als an den zwielichtigen Geschöpfen unheimlicher Zwischenwelten orientiert.

So bleibt als Resümee: Das Theater Bonn hat sich unter seinem neuen Intendanten Bernhard Helmich trotz gekürzter Zuschüsse und einer niederschmetternden kulturpolitischen Situation in der Stadt nicht nur mit dieser mutigen Produktion (der mit Massenets „Thais“ am 18. Mai die nächste Rarität folgt) vorteilhaft positioniert. Mit einer profilierteren Regie wäre dem Experiment sicherlich mehr Erfolg beschieden gewesen.