Mit Markenprodukten aus NRW: Bildband spürt der aufblühenden „Konsumlust“ der 1960er Jahre nach

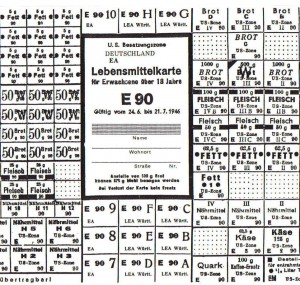

Die Geschichte wird wahrlich nicht zum ersten Mal erzählt: wie „die“ Deutschen den Weltkrieg in jedem Sinne hinter sich ließen (nämlich auch nach Kräften zu verdrängen suchten); wie sie sich nach und nach dem Konsum zuwendeten; wie dabei Markenzeichen und folglich Werbung immer wichtiger wurden; wie das Land bunter und wohl zugleich oberflächlicher wurde. Das ganze „Wirtschaftswunder“-Programm eben.

Auch Ulrich Bienes Bildband „Konsumlust“ greift diesen Erzählfaden auf, knüpft ihn aber etwas anders. Gleich zwei Untertitel signalisieren, worum es geht: „Werbung, Wohlstand, Wirtschaftswunder“ und dann vor allem: „Die 1960er Jahre in Spiegel der NRW-Marken“. Heißt also: Hier wird die Geschichte regional aufgezogen, Firmen aus Nordrhein-Westfalen stehen im Vordergrund. Eigentlich kein Wunder, ist Biene doch hauptberuflich Pressesprecher der Veltins-Brauerei im hochsauerländischen Meschede. Er widmet denn auch dem Brauereiwesen im Lande ein ausführliches Kapitel. Apropos: In den 60ern waren die Gewichte noch ganz anders verteilt, rund die Hälfte aller NRW-Biermengen kam aus Dortmund, damals weltweit die zweitgrößte Bierstadt überhaupt. Auf heimelige Ruhrgebietstypologie getrimmte Werbung setzte seinerzeit den Revier-Komödianten Jürgen von Manger alias Adolf Tegtmeier als glaubhafte Vertrauensfigur für die Dortmunder Union-Brauerei ein.

„…und Erwachsene ebenso“

Die 1960er waren jenes Jahrzehnt, in dem sich endgültig etliche Markenbezeichnungen vor die Sachen schoben, es war also beispielsweise nicht mehr so häufig von Papiertaschentüchern, sondern von Tempotüchern die Rede und seltener von Gummibärchen, dafür umso öfter von Haribo, bekanntlich eine schon lange vor dem Krieg begründete Traditionsmarke aus Bonn. Doch nun stellten sie sich neu und zeitgemäß auf: 1967 wurde der Goldbär als geschütztes Warenzeichen eingetragen. Und der alte Vorkriegsspruch „Haribo macht Kinder froh“ wurde zur Mitte der 1960er ergänzt um „…und Erwachsene ebenso“. Vielleicht ein Vorzeichen dafür, dass der Konsum die Generationen einander anglich, indem er viele Erwachsene infantilisierte? Nun, wir wollen nicht gar zu sehr spekulieren. Jedenfalls zeigt sich, dass Konsum mehr ist als bloßer Verbrauch.

Zahlreiche Anzeigenmotive aus vielen Branchen versammelt dieses Buch, die allemal den jeweiligen Zeitgeist repräsentieren und manche Erinnerung wachrufen. Was im Rückblick auffällt: In jenen Jahren wurde der Konsum noch weit überwiegend in deutscher Sprache angeregt oder auch schon recht agil angestachelt. Die damals zunehmend kaufkräftige Generation hatte es noch nicht so mit dem Englischen.

Einflüsse aus der Pop-Art

Anfangs noch im herzig-naiven Stil der 50er Jahre sich ergehend, wurde die Reklame im Laufe des Jahrzehnts zunehmend frech oder grell, gegen Ende der Dekade nahm sie beispielsweise auch Einflüsse aus Pop-Art und Comics auf, sehr deutlich zu sehen anhand der Duisburger Sinalco-Werbung, welche als markanter Ausschnitt die Titelseite des Bandes ziert. Sprite konterte just 1968 mit dem Kunstwort „frischwärts“, einer fast schon sprichwörtlichen Schöpfung. Fanta war jedoch, wie man hier ebenfalls erfährt, eine Kreation aus dem Kriegsjahr 1941, mit der man die damals in Deutschland nicht mehr lieferbare Coca-Cola und deren amerikanische Ableger „ersetzen“ wollte. Nicht nur Bücher, auch Limos haben ihre Schicksale.

Sogar der weithin als biederes Damengetränk verschriene Eierlikör Verpoorten („Ei, Ei, Ei…“) sollte damals mit psychedelischen „Hippie“-Annoncen neue, jüngere Käufer(innen)schichten gewinnen. Auch dies kommt einem heute fremd und fernliegend vor: dass Tabakwaren und hochprozentiger Schnaps mit größter Nonchalance angepriesen und fröhlich verharmlost wurden. Alkoholhaltige Leckereien der Firma Brandt (mit Kirschwasser, Williamsbirne, Himbeergeist etc.) hießen „Hicks-Pralinen“, gleichsam beschwipst schwankten sie mit diesem Werbeslogan herbei: „Lustig ist das Pralinenleben. Faria, faria hicks.“

Hicks-Pralinen und Dinett-Servierwagen

Noch in den Anfängen steckte hingegen die Produktpalette zur Körperpflege, zumal die Männerdüfte beschränkten sich noch weitgehend auf SIR (irish moos) und Tabac, Kölnisch Wasser (4711) dominierte den noch recht schmalen Markt. Ältere Jahrgänge erinnern sich gewiss noch an diesen arg begrenzten olfaktorischen Bestand.

Näher betrachtet wird auch die (ost)westfälische Möbelproduktion, die kürzlich noch dem NRW-Arbeits- und Gesundheitsminister Laumann bei seinen ersten Corona-Lockerungsübungen als überraschend „systemrelevant“ galt. Zu nennen wären etwa die Hersteller Interlübke und Poggenpohl sowie das Ekawerk. Von den ach so praktischen Dinett-Servierwagen der Firma Bremshey aus Solingen redet man hingegen heute wohl kaum noch, dieser Alltags-Mythos ist eher zum Nostalgie-Stoff geronnen.

Regionaler Stallgeruch mit Nostalgie

Noch mehr regionaler Stallgeruch mit Vintage-Charme gefällig? Bitte sehr, hier in Stichworten noch ein paar Beispiele, die im Buch mit ihrer Werbung aus den 60ern Revue passieren: Brandt Zwieback (damals Hagen), die 1962 eingeführten Trumpf Schogetten (ursprünglich Aachen, später Bergisch-Gladbach), Falke-Socken (Schmallenberg/Sauerland), Seidensticker-Hemden (Bielefeld), Pril und Persil (Henkel/Düsseldorf). Die ausgesprochen breitenwirksame Prilblumen-Kampagne gehörte dann freilich in die 70er Jahre. Hinzu kommen Automobile von Ford (Köln) und Opel (damals – ab 1962 – auch noch in Bochum), Kraftstoffe von Aral (gleichfalls Bochum) oder auch frühere Kindheits-Legenden wie Siku-Modellautos (Lüdenscheid), das Kettcar (von Kettler aus Ense-Parsit im Kreis Soest, das später einen Rockband-Namen prägte) oder Puky-Räder (Wülfrath).

Alle eben genannten Namen und Marken sind auch heute noch geläufig und erhältlich, aber kann sich jemand noch an Rokal-Modelleisenbahnen (aus Lobberich) oder an Rondo-Waschmaschinen (aus Schwelm) erinnern? Mh. Gibt es eigentlich ein Fachgebiet namens Wirtschafts- und Konsum-Archäologie?

„Konsumlust – Werbung, Wohlstand, Wirtschaftswunder – Die 1960er Jahre im Spiegel der NRW-Marken“. Klartext-Verlag, Essen. 160 Seiten Großformat, zahlreiche farbige Abbildungen. 29,95 €.