Gegenentwurf zu Brecht: „Der Schnittchenkauf“ nach René Pollesch in der Berliner Volksbühne

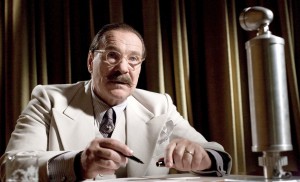

Kathrin Angerer und Milan Peschel in „Der Schnittchenkauf“ nach René Pollesch. (Foto: Apollonia T. Bitzan)

Nach dem Abgang von Frank Castorf, dem Scheitern von Chris Dercon und dem Rauswurf von Klaus Dürr schien die Berliner Volksbühne künstlerisch am Ende. Dann übernahm Bühnen-Berserker René Pollesch und versuchte, den führungs- und ideenlos in den Kultur-Wogen schlingernden Theater-Panzerkreuzer am Rosa-Luxemburg-Platz wieder auf Kurs zu bringen. Als der Dramatiker und Regisseur am 26. Februar 2024 völlig unerwartet mit 61 Jahren starb, verfiel die Volksbühne in Schockstarre.

Nachdem auch noch im Zuge der radikalen Sparmaßnahmen des Berliner Senats die zu Interims-Intendanten ernannten Vegard Vinge und Ida Müller ihre Posten räumten, wurde bereits das Sterbeglöckchen für die Traditions-Bühne geläutet. Doch um den Theatertod zu bannen, haben sich einige Schauspieler, die mit Pollesch große Erfolge feierten, einen Text vorgenommen, der noch nie das Bühnenlicht erblickte. Gemeinsam inszenieren sie das Stück „Der Schnittchenkauf“, das Pollesch für eine Ausstellung in einer Berliner Galerie als kritischen Kommentar zu Brechts „Der Messingkauf“ und als lockeren alltagsphilosophischen Gegenentwurf zur strengen Belehrungs-Theorie des epischen Theaters verfasst hat.

Da Pollesch immer nur mit unverbindlichen Spielideen in die Proben kam und seinen Schauspielern den Text zur freien Improvisation überließ, geben sie sich alle Mühe, einen Kessel Buntes anzurühren und eine Bühnen-Party zu feiern, die ihrem verstorbenen Freund wohl gefallen hätte.

Kathrin Angerer und Martin Wuttke, Milan Peschel, Rosa Lembeck und Franz Beil stecken in aberwitzig-hässlichen Kostümen und sehen aus, als würden sie zu einer Safari oder Expedition nach Nirgendwo aufbrechen. Jan Speckelbach umkreist das muntere Treiben mit einer Live-Kamera, aus den Lautsprechern plärren unentwegt Schlager-Melodien und Pop-Songs. Die zwischen Sperrholz-Container und japanischer Futon-Landschaft changierende, sich allmählich in eine Müllhalde verwandelnde Bühne hat Leonard Neumann, der Sohn des genialen, ebenfalls viel zu früh verstorben Bert Neumann gebaut. Das passende Ambiente, um ein paar Runden mit dem Fahrrad zu drehen und sich an langen Tischen zu versammeln, Butterstullen zu schmieren und mit Schnittlauch zu bestreuen.

Manchmal verirren sich Kathrin Angerer und Martin Wuttke in Edward Albees Bühnenklassiker „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“, mutieren zu Martha und George und verknäueln sich lustvoll in derben Eheschlachten. Meistens aber quasseln alle einfach drauflos, inspizieren sie die „Vierte Wand“, die Schauspieler und Zuschauer trennt, verdammen das Theater als verlogene Illusionsmaschine und vergeblichen Sinn-Produzenten.

Milan Peschel rollt genervt mit den Augen und stampft mit Cowboystiefeln durchs anschwellende Chaos. Kathrin Angerer beschwört zitternd und zeternd die Liebe und das Leben. Rosa Lembeck verheddert sich im Kommunikations-Wirrwarr und beleuchtet den Unterschied zwischen Sender und Empfänger. Franz Beil stottert sich (im Rattenkostüm!) durch seine Texthappen und berichtet, wie er sich einmal in eine Theatervorstellung geschmuggelt hat, weil es hieß, dort gebe es kostenlose Schnittchen. Martin Wuttke pafft unentwegt Zigaretten und erklärt uns, dass es kein Sein gibt: „Es gibt nur das Werden“, mit dem man den eigenen Tod hinauszögern und das Theater-Sterben aufhalten kann. Aha!

Überhaupt kann Wuttke das Gerede von der Apokalypse nicht mehr ertragen: „Wir hören ständig, dass wir am Ende der Geschichte angelangt sind, aber dieses Ende zieht sich hin und bringt sogar einiges Genießen mit sich.“ Das Publikum amüsiert sich köstlich und feiert zu recht eine mit fröhlicher Melancholie zwischen Gestern und Morgen irrlichternde Theater-Kuriosität.

„Der Schnittchenkauf“ nach René Pollesch. Volksbühne Berlin. Nächste Vorstellungen: 16. März (18 Uhr) und 31. März (19.30 Uhr). https://www.volksbuehne.berlin.de