Pläne im Museum Folkwang: Digitale Abenteuer, Ideen für Krisenzeiten

In der digitalen Welt: Rafaël Rozendaal „much better than this, 2006″, Multimedia-Installation, Times Square, New York City, 2015. (© Rafaël Rozendaal / Upstream Gallery, Amsterdam)

Das Jubiläumsjahr neigt sich dem Ende zu: Essens Museum Folkwang besteht seit 100 Jahren und hat den Anlass vielfältig begangen, u. a. mit der opulenten Kunstschau „Renoir, Monet, Gauguin“, aber auch mit etlichen Festivitäten und Aktionen im Stadtgebiet, worauf Folkwang-Direktor Peter Gorschlüter besonderen Wert legt – ebenso wie auf Nachhaltigkeit, die sich neuerdings in Photovoltaik auf den Flachdächern des Museums manifestiert.

Derart viel „Wumms“ (sagt man heute manchmal so) wird es 2023 wohl nicht geben können. Derweil erfordert es einige Phantasie, um sich Details zum einen oder anderen Projekt überhaupt vorzustellen.

Da wäre etwa eine Ausstellung des Niederländers Rafaël Rozendaal (21. April bis 20. August 2023), der in New York lebt und als Digital-Künstler von sich reden macht. Als eines der ersten Institute wagt sich das Museum Folkwang dabei aufs Terrain der „NFT“-Kunst, die sich aus der ihrerseits nicht leicht zu begreifenden Blockchain-Technologie herleitet und sich noch im Pionierstadium befindet.

Die Abkürzung NFT steht für „Non Fungible Token“ (ungefähr: „nicht austauschbare Wertmarke“) und bezeichnet digitale Dateien, denen vertragsähnliche Merkmale implementiert werden, so dass die entsprechenden Kunstwerke nicht frei im Netz schweben, sondern als Besitz existieren, der eindeutig zugeordnet werden kann. Einstweilen klingen die Pläne etwas kryptisch, so werden im Museum „Transit-Räume“ eingerichtet. Lassen wir uns überraschen, was sich hinter all dem verbirgt und wie es zu vermitteln ist. Thomas Seelig vom Folkwang-Leitungsteam (Spezialgebiet: fotografische Sammlung) findet jedenfalls, dass sich die Museen zur aufkommenden NFT-Kunst positionieren sollten, es betreffe ja auch die Zukunft ihrer Sammlungs-Tätigkeit. Wir werden sehen.

Henri Matisse: „Icare“ (Ikarus), Blatt 1 aus dem Portfolio „Jazz“ (1947), Druckgrafik, 42 x 65,5 cm (© Succession H. Matisse / VG Bild-Kunst, Bonn 2022)

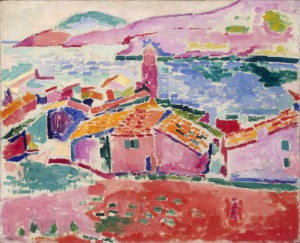

Beinahe konventionell mutet demgegenüber eine Ausstellung an, die wiederum mit drei berühmten Künstlernamen umschrieben wird: „Chagall, Matisse, Miró – Made in Paris“. (1. September 2023 bis 7. Januar 2024). Aber was heißt in diesem Kontext schon konventionell? Diese und andere Künstler erprobten seit Beginn des 20. Jahrhunderts ebenfalls neuartige Strategien, die ihrer Zeit voraus waren. Es geht um Mappenwerke, Editionen und Künstlerbücher, deren Urheber auf weite Verbreitung (Fernziel: „Kunst für alle“) abzielten. Im Vordergrund steht Druckgraphik, die u. a. durch Zeitschriften in hohen Auflagen verbreitet wurde. Herausragende Beispiele sind Henri Matisse mit seiner Scherenschnitt-Mappe „Jazz“ oder Marc Chagall mit einem Zyklus um die antiken Gestalten „Daphnis und Chloé“. In jenen Jahren wurden, zumal in Paris, immer mehr auf künstlerische Druckgraphik spezialisierte Werkstätten gegründet, die unternehmerisch arbeiteten und Gewinn anstrebten. Vereinzelt existieren sie bis heute. Auch dieser Aspekt soll ausführlich dargestellt werden.

Die vielleicht aufwendigste Ausstellung des nächsten Jahres erfordert wiederum Vorstellungsvermögen, sie heißt „Neue Gemeinschaften“ (ab 24. November 2023) und blickt zurück auf utopische Lebensentwürfe in den Künsten und sozialen Bewegungen der letzten 120 Jahre. Vielleicht sind ja Energien zu entdecken, die auch in der heutigen Krisenzeit Impulse geben können. Es erhebt sich also die gewaltige Frage, wie wir künftig leben wollen, ohne den Planeten weiter zu zerstören.

Der Reigen beginnt mit frühen Lebensreform-Ideen (Stichwort Kolonie Monte Verità) im erhofften Einklang mit der Natur. Ferner geht es um die kristalline Bauweise der Architektur-Gruppierung „Gläserne Kette“ in den 1920er Jahren, um die Hippie-Kultur der späten 1960er Jahre, um „Afro-Futurismus“ und um Überwindung des Menschen-Zeitalters („Anthropozän“). Ganz recht: Was all das zu bedeuten habe, wird sich – so oder so – wohl erst vollends in der Ausstellung zeigen können. Die Pläne klingen nach geistigem Abenteuer und nach tastender Suche.

Übrigens wird auch noch in diesem Jahr eine bemerkenswerte Ausstellung eröffnet: Am 2. Dezember beginnt im Museum Folkwang eine Retrospektive zu Helen Frankenthaler (1928-2011), die als eine Leitfigur der Farbfeldmalerei und des Abstrakten Expressionismus gilt.

Weitere Infos, auch zu Plänen der fotografischen Abteilung:

www.museum-folkwang.de

P. S.: Und wie wappnet sich das Museum gegen Attacken mit Kartoffelbrei und sonstigen Substanzen? Mit Taschenkontrollen – und mit weiteren Maßnahmen, die man nicht öffentlich ausposaunt. Außerdem, so heißt es, stehe man im vertrauensvollen Dialog mit Klima-„AktivistInnen“.