Wuchtiges Werk auf schmalem Grat: Max Beckmann in der Hamburger Kunsthalle

Max Beckmann: „Messingstadt“ (1944), Öl auf Leinwand, 115 x 150 cm. (© Saarlandmuseum – Moderne Galerie, Saarbrücken, Stiftung Saarländischer Kulturbesitz / © VG Bild-Kunst, Bonn 2020 – Foto: Tom Gundelwein)

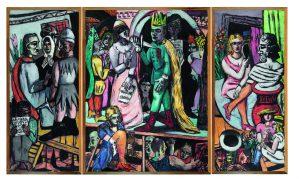

Versteckt hinter einem Vorhang lauert der Künstler und greift mit riesigen Händen nach seinem nackten Modell, das sich wollüstig ergibt und den erotischen „Traum des Bildhauers“ befriedigt.

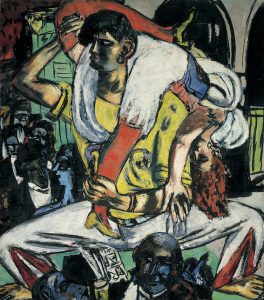

Nachts stürzt er sich, verkleidet als dunkler „Vampir“, auf eine schlafende Schöne und saugt, während er sie vergewaltigt, das Blut der wehrlosen Frau aus. In der Hülle des mythologischen Stiers wird er zum Tier, erinnert sich an den „Raub der Europa“ und wirft sich das bewusstlose Objekt seiner Begierde über die Schulter: Der Mann als enthemmtes Wesen. Die Frau als wehrloses Opfer. Der Künstler als lüstern lechzender Voyeur und sexueller Triebtäter.

Wenn man nur diese drei mit farblichem Furor und wilder Gebärde auf die Leinwand geworfenen Werke von Max Beckmann betrachtet, kann einem ganz schummrig werden. Niemals käme man auf die Idee, dass sich die 140 Werke umfassende Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle eigentlich um das genaue Gegenteil drehen soll.

Max Beckmann: „Bildnis Käthe von Porada“, 1924, Öl auf Leinwand, 120 x 43 cm, Leihgabe der SEB Bank, Standort: Städel Museum, Frankfurt am Main (© VG Bild-Kunst, Bonn 2020 / © Städel Museum – Artothek – Foto: U. Edelmann)

Konzept mit Kultur-Quark

Kurioserweise behauptet Kuratorin Karin Schick unter dem Titel „weiblich – männlich“, dass Beckmann nicht nur Geschlechterrollen festschrieb, sondern sie zugleich öffnete: „Er fand Zartheit in Frauen- und in Männerfiguren, Schlagkraft in der Heldin wie im Helden. Fasziniert von den Mythen verschiedener Kulturen, kannte er die uralte Vorstellung, dass Frau und Mann aus einem einzigen, androgynen Geschlecht hervorgingen, nach dessen Einheit man sich auf ewig zurückseht.“ Abgesehen davon, dass das ziemlicher Kultur-Quark ist, sieht man davon in der Ausstellung so gut wie nichts.

Max Beckmann: „Odysseus und Kalypso“, 1943, Öl auf Leinwand, 150 x 115,5 cm (© Hamburger Kunsthalle / bpk / © VG Bild-Kunst, Bonn 2020 / Foto: Elke Walford)

„Kriechende Frau“

Ja, es gibt ein paar zart besaitete Frauen-Porträts, kunstfertige Auftragsarbeiten für den Salon der „Käthe von Porada“, „Frau Dr. Heidel“ wird zur zeitlosen Schönheit, seine hoch verehrte Schwiegermutter „Frau Tube“ ins rechte Bild rückt. Aber überwiegend inszeniert sich Beckmann auf unzähligen Bildern und Zeichnungen als selbstverliebter Gockel, geheimnisvoll lächelnd, eine Zigarette in den feingliedrigen Fingern. Die Frauen schmachten ihn an, halten sich fest an ihm, senken brav den Blick, bezirzen ihn mit Laszivität, spielen „Die Erschrockene“, werfen sich ihm als „Kriechende Frau“ vor die Füße. Um zu zeigen, dass Männer auch sensibel sein können, legt Beckmann ihnen manchmal ein Buch in die klobigen Hände oder malt ein paar weiße Blumen an die Wand.

Gewaltbereite Männlichkeit

Die Werke, meint die Kuratorin, „zeigen Selbstbewusstsein, Hingabe und Widerstreit, Macht und Ohnmacht, Freiheitsdrang und Verschmelzung“. Mag sein, vor allem aber zeigen sie den Mann als gewaltbereiten Täter, der hinauszieht in die feindliche Welt und sich nach gewonnener Schlacht gern von einer willigen Schönheit besänftigen lässt. Das schmälert nicht das wuchtige und wirkungsmächtige Werk Beckmanns, das hier in einer großen Fülle zu besichtigen ist. Aber es zeigt doch auch, auf welchem schmalen Grat eine Ausstellung wandelt, die sich ein Thema herbeifantasiert und es dann nicht einlöst.

„Max Beckmann: weiblich – männlich.“ Hamburger Kunsthalle. Bis 24. Januar 2021. Di, Mi, So: 10-18 Uhr, Do 10-21 Uhr, Fr, Sa: 10-20 Uhr. Katalog: Prestel Verlag, in der Ausstellung: 29 Euro, im Handel 45 Euro. www.hamburger-kunsthalle.de