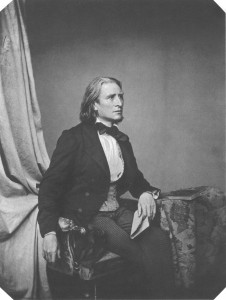

Franz Liszt, Fotografie um 1860.

Die Musikwelt feiert heuer den 200. Geburtstag von Franz Liszt. Das Urteil über ihn scheint klar: der Frauenheld, der Tastenlöwe. Dass er 1865 die niederen Weihen erlangte, sich fortan Abbé nennen durfte – bestenfalls eine Laune. Oder eine Flucht in die Religion? Michael Stegemann, Professor für Historische Musikwissenschaft an der TU Dortmund, weiß zu differenzieren. Gerade hat er das Buch „Franz Liszt – Genie im Abseits“ veröffentlicht. Martin Schrahn sprach mit ihm über den tiefreligiösen, janusköpfigen Komponisten und über dessen kirchenmusikalisches Werk.

Es heißt, Liszt habe schon als Knabe den Wunsch geäußert, Priester zu werden. Ist das glaubwürdig, Herr Stegemann?

Michael Stegemann: Ich denke schon. Der Musikfeuilletonist Joseph d’Ortigue hat dies 1835 in der „Gazette musicale de Paris“ so dokumentiert und beruft sich auf Tagebücher von Liszts Vater.

Die allerdings verschollen sind.

Ja. Doch Liszt selbst hat diese Äußerung auch später noch bestätigt, gegenüber seiner Biographin Lina Ramann.

Was trieb ihn zu diesem Wunsch?

Er suchte Geborgenheit. Schutz im Schoß der Mutter Kirche, wenn Sie so wollen. Denn der Wunderknabe am Klavier, vom Vater durch die Salons gehetzt, war von seiner Mutter getrennt. Wir müssen dies aber auch vor dem Hintergrund sehen, dass Liszt in ein tief katholisches Haus hineingeboren wurde. Ganz bewusst wurde er auf den Namen Franciscus getauft.

Als der Vater plötzlich starb, 1827 in Boulogne-sur-Mer, hätte Franz seinem Leben die erwünschte Richtung geben können.

Theoretisch schon. Doch er musste sich um die Mutter kümmern, die ihm nach Paris nachgereist war. Auffällig aber ist, dass er noch vor dem Tod des Vaters ein Tagebuch begann – das nichts anderes war als eine Sammlung moralisch-religiöser Zitate und Maxime. Er las außerdem „Paradise Lost“, das epische Gedicht des Engländers John Milton.

Dann traf der Komponist in den 1830er Jahren den Abbé Félicité de Lamennais…

Und der Abbé und seine vom sogenannten Saint-Simonismus geprägten Schriften hatten enorme Bedeutung für die spirituelle und künstlerische Entwicklung des Komponisten. Saint-Simon vertrat die Meinung, Kunst und Religion sollten gleichermaßen den Menschen dienen. Er sprach quasi aus dem Geist der Juli-Revolution von 1830.

Und der Abbé?

War verantwortlich dafür, dass Liszt sich dem ernsthaften Komponieren zuwandte. Der Künstler habe die christliche Aufgabe, dem Menschen zu einem besseren Leben zu verhelfen, schrieb Lamennais. Der Komponist selbst wollte fortan zwei Maximen folgen: „Génie oblige“ und „Caritas!“. Das Genie ist verpflichtet, sich für die Kunst einzusetzen wie auch für die Menschen, die Hilfe brauchen.

Alles schön und gut. Aber gleichzeitig begann er die Affäre mit Marie d’Agoult, einer verheirateten Frau. Selbst nach deren Scheidung lebten sie quasi in wilder Ehe, hatten drei Kinder miteinander. Spricht das nicht gegen seine tief verwurzelte Religiosität?

Der Liszt-Forscher Michael Stegemann. Foto: Klavier-Festival Ruhr

In diesem Fall schließt das eine das andere nicht aus. Aus Briefen geht hervor, dass beide durchaus ein gemeinsames Bild von Religiosität hatten. Doch dazu gehörte eben auch Lebensfreude. Liszt hatte allerdings wohl nie die Absicht, Marie zu heiraten, das Verhältnis also zu legalisieren.

Doch später bei Caroline von Sayn-Wittgenstein waren die Hochzeitspläne keine Spielerei?

Nein, sie haben wirklich ernsthaft und über Jahre darauf hingewirkt. Und sie hätten es sich einfach machen können, nach Carolines Scheidung von ihrem Mann, dem Fürsten Nikolai von Sayn-Wittgenstein, Spross eines alten, aber verarmten litauischen Adelsgeschlechts, zum Protestantismus zu konvertieren. Doch sie wollten den Dispens des Papstes, also katholisch heiraten.

Was in letzter Sekunde vereitelt wurde. Warum?

Weil die Familie des Fürsten Hohenlohe – dem Mann von Carolines Tochter aus erster Ehe, Marie – ein übles Intrigenspiel anzettelte. Es ging um Geld und Besitz, Marie hätte nichts geerbt. Und das Sayn-Wittgensteinsche Vermögen in Form von Landbesitz, das Caroline von ihrem Vater geerbt hatte, war unermesslich groß.

Sie hat sich nach dieser Niederlage von der Kirche abgewandt, veröffentlichte sogar eine mehrbändige Abrechnung mit dem Vatikan. Wieso aber hat sich Liszt arrangiert?

Die Kirche war für ihn noch immer ein Schutzraum. Zeitweise lebte er in Rom sogar in einem Kloster. Bei aller Berühmtheit war er doch lieber für sich. Denn Liszt sah sich selbst als Gescheiterten. Sein Werk erfuhr Missachtung, die Beziehung zu Caroline verblasste nach und nach. Schon 1858 war er in Pest in den Franziskanerorden eingetreten.

Lassen Sie uns zur Kirchenmusik des Komponisten kommen. Warum taten sich die Zeitgenossen auch damit schwer?

Zunächst einmal: Liszts Werke auf diesem Gebiet zählen zum Wichtigsten des 19. Jahrhunderts. Seine Reform, die er auch theoretisch untermauert hatte, lief in Richtung einer musikalischen Ökumene. „Via Crucis“ etwa, eine Darstellung der Kreuzwegstationen Jesu, verknüpft gregorianische mit lutherischen Chorälen. Dieses späte Opus ist übrigens bestes Beispiel für den spröden, aber ungemein faszinierenden Altersstil Liszts. Es blieb, mit seinen Klängen, die weit in die Harmonik des 20. Jahrhunderts weisen, unverstanden. „Via Crucis“ wurde überhaupt erst 1929 uraufgeführt.

Immerhin konnte er mit der „Legende von der Heiligen Elisabeth“ Erfolge feiern. Woran lag das?

Das Werk war eher volkstümlich religiös und protestantisch geprägt, orientiert an der deutschen Oratorientradition, etwa mit Blick auf Mendelssohns „Elias“.

Liszt, der Unverstandene, der Gescheiterte. Es heißt, er habe Selbstmordgedanken geäußert. Wie viel Wahrheit ist daran?

Wir müssen diese Äußerungen sehr ernst nehmen. Er schreibt dies etwa in einem Brief an Olga von Meyendorff, die er 1863 in Weimar kennengelernt hatte. Auch seine Biographin Lina Ramann bestätigte seine Lebensunlust. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass Liszt seit 1842 regelmäßig trank, schließlich zum Alkoholiker wurde. Ich wage zu behaupten, dass er im klinischen Sinne depressiv war.

Er genoss das Weltliche und flüchtete sich letzthin in die Religion?

Nein, diese Ebenen existieren gewissermaßen übereinander. Das oft vorgetragene Bild, Liszt habe erst mit seiner Weihe zum Abbé zur Religion gefunden, ist falsch.

Auch das Komponieren von Kirchenmusik hat ja nicht mit dem Weihejahr begonnen.

Genau. Sein „Psaume instrumental“ (De Profundis) für Klavier und Orchester entstand schon 1834. Der 1833 begonnene, 20 Jahre später veröffentlichte Klavier-Zyklus „Harmonies poétiques et religieuses“ ist tief religiös geprägt. Darauf folgten die großen kirchenmusikalischen Werke: die Graner Messe, Missa solemnis, das Oratorium „Christus“.

Blicken wir auf das Jubiläum. Warum wird des Meisters Kirchenmusik so gut wie gar nicht aufgeführt?

Insgesamt ist zunächst festzuhalten, dass überhaupt nur der geringste Teil von Liszts 800 Werken in Konzerten zu hören ist. Außerdem gilt: Kirchenmusik ist nicht cool. Der Hype des Virtuosen hingegen ist nahezu ungebrochen. Das Publikum jubelt, wenn sich junge Tastenzauberer etwa in die Ungarischen Rhapsodien stürzen.

Ist das der einzige Grund?

Nein, ein Problem ist natürlich auch, dass das kirchenmusikalische Werk wenig erschlossen ist. Es gibt keine kritische Notenausgabe. Und letzthin: Das gängige Liszt-Bild, das eines Superstars, ist doch bequem. Es gibt wenig Interesse, es zu korrigieren.

Kann das Jubiläumsjahr mit all seinen Publikationen und Sonderkonzerten nicht Abhilfe schaffen?

Vielleicht punktuell. Doch ich fürchte, dass nach dem Liszt-Jahr alles schnell vergessen sein wird.

(Das Gespräch wurde in ähnlicher Form in der „Tagespost“, Würzburg, veröffentlicht)