Kunst kennt keine Zeit – Ausstellungen in Berlin und Potsdam

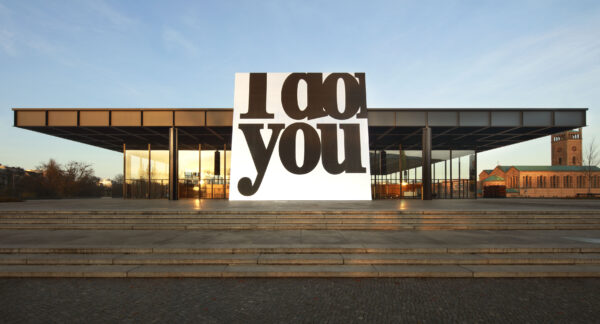

Monica Bonvicini: „I do you“, Ausstellungsansicht Neue Nationalgalerie (Courtesy the artist, Tanya Bonakdar Gallery, Galleria Raffaella Cortese, Galerie Peter Kilchmann, Galerie Krinzinger – Copyright © the artist, VG Bild-Kunst, Bonn, 2022 – Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin / Jens Ziehe)

Monica Bonvicini darf das. Und sie kann es. Die italienische Kunst-Rebellin, die seit vielen Jahren in Berlin arbeitet und eine der wichtigsten Bildhauerinnen der Gegenwart ist, hat sich diesmal vorgenommen, die vielleicht bedeutendste Kunst-Architektur der Moderne zu zu besetzen und neu zu definieren.

Wer sich der von Mies van der Rohe aus Glas und Stahl gebauten Neuen Nationalgalerie nähert, ist überwältigt. Eine riesige Spiegelfassade ist gegen den ikonischen Bau gelehnt, ragt vom Betonboden bis übers Dach hinaus und scheint den Eingang ins Innere des Kunst-Tempels zu verstellen. „I do you“ ist in großen schwarzen Lettern auf die verspiegelte Fläche geschrieben, in der Umwelt und Mensch miteinander agieren: „Ich mach dich“, gemeint als „Ich will dich“. Kampfansage an eine männlich dominierte Domäne und zugleich Liebeserklärung an einen Ort, der transparent und elegant durch das Berliner Alltags-Grau zu fliegen scheint und dessen gläsernes Foyer ungemein schwer zu erobern und zu bespielen ist.

Monica Bonvicini räumt sich den Weg frei. Die meisten ihrer überdimensionalen Arbeiten kann sie seit Jahren nicht zeigen, aber wenigstens herbeizitieren: In einer Wort-Collage erklingen um die 2000 Titel von Werken, die sie bisher geschaffen hat. Sprache wird Kunst, Kunst wird Sprache. Aber auch Erschütterung und Provokation, Rätsel und Geheimnis.

Portrait Monica Bonvicini, (Courtesy the artist – © Monica Bonvicini and VG-Bild Kunst, Bonn, 2022 – Photo: Olaf Heine)

In der verglasten Halle steht ein verspiegeltes Podest, in dem sich alles, Mensch und Kunst, Stadt und Museum, gegenseitig beäugt, reflektiert und überlagert. „DESIRE“ steht in großen Buchstaben darauf: Doch Sehnsucht und Begehren sind ohne ihre Negation und das Nicht-Erfüllen von Hoffnungen nicht zu haben. Die im Raum schwebende Lichtskulptur „Light me back“ ist so grell, das man die Augen schließen möchte. Die zu einer Weltkugel verknoteten Armband-Uhren („Time of my life“) sind hässliche Billig-Fälschungen. In der aus Stahlketten geflochtenen Schaukel („Chainswing bells“) möchte man lieber nicht Platz nehmen. Den auf den Boden gekippten Haufen Bauschutt hat Bonvicini bei der Sanierung der Alten Nationalgalerie abgezweigt. Jetzt liegen Reste der klassizistischen Fassade des Stüler-Baus als Flaschenpost aus der Vergangenheit in der Mies-Moderne herum. Kunst kennt keine Zeit.

Apropos Zeit: Die sollte mitbringen, wer sich auf der Suche nach den aktuellen Tendenzen zeitgenössischer Kunst in den „Hamburger Bahnhof“ wagt. Doch bevor man die in den Seitenflügeln auftrumpfenden Ausstellungen mit Neuerwerbungen („Under Construction“) und Sound-Arbeiten („Broken Music“) in Augenschein nimmt, lohnt ein langes Verweilen im riesigen Eingangsbereich: Wo früher die Dampfloks in dem mit Glaskuppel und Stahlstreben verzierten Kopfbahnhof ankamen und abfuhren, hat Sandra Mujinga einen großen schwarzen Kasten gestellt.

Zu rätselhaften Klängen scheint sich im Inneren des düsteren Monstrums etwas zu bewegen, zu atmen, zu leben. Manchmal flimmern Farben über die Oberfläche, versinken wieder ins Dunkle. Manchmal glaubt man, rissige Haut zu erkennen, Körperteile, die ihr Geheimnis nicht preisgeben wollen. „IBMSWR: I Build My Skin with Rocks“ nennt die Künstlerin ihre visuell-akustische Skulptur, die auf wundersame Weise Außenwelt und Innenleben miteinander verbindet. Immer wieder umkreist man das schwarze Mysterium, spürt die Magie des dunklen Körpers, möchte durch die Haut schlüpfen und auf unbekannte Reisen durch Resonanzräume gehen.

Sandra Mujinga: „I Build My Skin with Rocks“, 2022 (Ausstellungsansicht, Sandra Mujinga. IBMSWR: I Build My Skin with Rocks, 9.12.2022-1.5.2023, Hamburger Bahnhof, Nationalgalerie der Gegenwart – Foto: Jens Ziehe | Courtesy the artist Croy Nielsen, Wien/Vienna and The Approach, London)

Ins Unbekannte und Offene kann man auch im Martin-Gropius-Bau reisen. Im frei zugänglichen Lichthof des Kunst-Baus zeigt Wu Tsang seine großformatige Installation „Of Whales“ – eine Symbiose aus bizarren Wasserwelten und surrealen Klängen. Auf einer riesigen Leinwand schwappen Wellen, tauchen Meerestiere auf und wieder ab, Quallen schweben durch unergründliche Tiefen, Wale ziehen ihre Bahnen. Aus Lautsprechern ertönen rätselhafte, mit orchestraler Musik unterlegte Laute. Wahrnehmung und Wirklichkeit lösen sich auf, Imagination und Meditation fließen ineinander. Wer es sich auf den Liegen bequem macht, dem Meeresrauschen und den Walen zuhört und auf den Wellen surft, weiß irgendwann nicht mehr, ob er noch Mensch ist oder schon ein Wesen des Meeres. Grenzen verwischen sich, Gewissheiten lösen sich auf.

Verwischte Grenzen und aufgelöste Gewissheiten findet auch, wer noch nicht kunstsatt ist und den Weg von Berlins Mitte nach Potsdam einschlägt. Im Museum Barberini wird der Surrealismus aus einer neuen Perspektive gesehen, erforscht und gedeutet. Es geht um Psychoanalyse und Traumdeutung, Zauberei und Okkultismus: „Surrealismus und Magie: Verzauberte Moderne“ präsentiert über 90 Werke von Leonore Carrington und Max Ernst, Salvador Dalí und René Magritte, Leonor Fini, Yves Tanguy, Dorothea Tanning und vielen weiteren ikonischen Künstlern des Surrealen, lässt erahnen, wie tief sie eintauchten in okkulte Riten und magische Mythen, wie sie den Verstand ausschalteten und Denkverbote umgingen, das Verdrängte und Unergründliche zu künstlerischen Gegenwelten ausformten. Alchemie wird zu Kunst, öffnet Augen, Ohren und Sinne. Was will man mehr?

Neue Nationalgalerie: „Monica Bonvicini: I do you“, bis 30. 4. 2023, Mo-So 10-18 Uhr, Do 10-20 Uhr.

Hamburger Bahnhof: „Sandra Mujinga: IBMSWR: I Build My Skin with Rocks“, bis 1. 5. 2023, Sa und So 11-18 Uhr, Di, Mi und Fr 10-18 Uhr, Do 10-20 Uhr, Mo geschlossen.

Martin-Gropius-Bau: „Wu Tsang: Of Whales“, noch bis 29. Januar. 2023, Mo, Mi, Do, Fr 11-19 Uhr, Sa, So 10-19 Uhr, Di geschlossen.

Museum Barberini: „Surrealismus und Magie: Verzauberte Moderne“, noch bis 29. Januar 2023, täglich außer Di 10-19 Uhr, Di geschlossen.