Mal woanders hingucken: Das Fremde und das Eigene als „museum global“ im Düsseldorfer K20

Der alte Chef interessierte sich nicht für die politische Korrektheit von Kunstgeschichte. Werner Schmalenbach (1920-2010), bis 1990 amtierender Gründungsdirektor der Kunstsammlung NRW, hatte nur einen Antrieb: „Die Lust auf das Bild“. So nannte er ein Buch über sein leidenschaftliches Leben mit der Kunst.

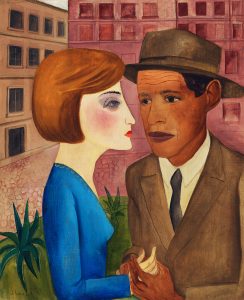

Plakatmotiv, das die Welten verbindet: Lasar Segall „Encontro“, um 1924, Öl auf Leinwand (Acervo Museu Segall – IBRAM/MinC – Foto: © Kunstsammlung NRW)

Und so, mit den Augen und dem Herzen eines Liebhabers, trug er eine der schönsten Sammlungen der klassischen Moderne zusammen: Picasso, Matisse, Miró, Max Ernst und die anderen Großen. Alles nur westliche Ansichten, findet Schmalenbachs heutige Nachfolgerin Susanne Gaensheimer. Sie hat das Haus umräumen lassen und präsentiert nun mit einem Team von Kuratorinnen im Düsseldorfer K20 ihr „museum global – Mikrogeschichten einer ex-zentrischen Moderne“.

„Postkolonialer Diskurs“

Ex-zentrisch (mit Bindestrich) ist in diesem Fall wörtlich gemeint – weg vom zentralen Gedanken. Viele internationale Institute würden derzeit, erklärt Gaensheimer, ihre „Haltung hinterfragen“. Sie wollten wissen: „Was gab es noch?“ Praktischerweise hat die Professorin schon am Frankfurter Museum für Moderne Kunst, ehe sie ins K20 wechselte, mit Geld und Segen der Kulturstiftung des Bundes eine erste Station des Programms „Museum Global“ vorbereitet. Nach Berlin („Hello World“) ist nun Düsseldorf an der Reihe und beteiligt sich an dem, was Julia Hagenberg, die Leiterin der Abteilung Bildung, den „postkolonialen Diskurs“ nennt.

1965 bis 1985: Bilder von Paul Klee auf Weltreise

Da geht es nicht um die traditionelle Volkskunst Afrikas, die im 20. Jahrhundert von Meistern der Moderne geschätzt, von westlichen Galeristen vermarktet und von Bildungsbürgern gesammelt wurde. Zu heikel. Es geht vielmehr um neue Kunstformen, nach denen auswärtige Maler strebten – zeitgleich mit der europäischen Avantgarde. Die „Mikrogeschichten“ zeigen beispielhaft zwischen 1910 und 1960 entstandene Werke aus Japan, Russland, Brasilien, Mexiko, Indien, dem Libanon und Nigeria. Das Ergebnis sei, findet Gaensheimer, „absolut umwerfend“. Nun ja.

Paul Klee: „Omphalo-centrischer Vortrag“, 1939, Kreide und Kleisterfarbe auf Seide und Jute (© Kunstsammlung NRW)

Der innerste Schatz der Kunstsammlung NRW, ein 1960 von der Landesregierung erworbenes Konvolut von 88 Werken Paul Klees, wird zum „Prolog“ des Unternehmens. Schmalenbach liebte die kleinformatigen Kostbarkeiten wie das „Kamel in rhythmischer Baumlandschaft“ (1920/42) oder den „Schwarzen Fürsten“ (1927). Man kann die poetische Melancholie und Heiterkeit des frühen Bauhausmeisters Klee (1879-1940), der 1933 von den Nazis aus seinem Amt an der Düsseldorfer Kunstakademie vertrieben wurde, durchaus aufspüren. Doch die Werke werden im grau gestrichenen Erdgeschoss recht lieblos präsentiert. Dominant sind Texte, Kataloge, Fotografien, Audiodateien zu Ausstellungen zwischen Jerusalem und Rio de Janeiro, bei denen die Düsseldorfer Klee-Bilder zwischen 1965 und 1985 zu sehen waren: „Eine Sammlung auf Reisen“ mit Weltkarte. Erster Teil der Fleißarbeit.

Expressionismus made in Japan

Im zweiten Stock des Hauses sind zum Glück nicht alle grandiosen Bilder durch Unbekanntes ersetzt worden. Vertraute Prachtstücke werden vielmehr den zum Teil recht beliebigen Leihgaben gegenübergestellt. Kandinskys abstrakte „Komposition IV“ von 1911 zum Beispiel bildet einen sonderbaren Kontrast zu einer naiven Festszene des georgischen Autodidakten Niko Pirosmani (1862-1918).

Yorozu Tetsugoro: „Nude Beauty (Nackte Schönheit)“, 1912, Öl auf Leinwand (Important Cultural Property, The National Museum of Modern Art, Tokyo – Foto: © Kunstsammlung NRW)

Andere Kombinationen zeigen kuriose Verwandtschaften. Die Ähnlichkeit der 1912 gemalten „Nackten Schönheit“ des an Westkunst stark interessierten Japaners Yorozu Tetsugoro mit Bildern deutscher Expressionisten kann kein Zufall sein. Sein in Japan hochgeschätztes Selbstbildnis übt sich im Stil französischer Impressionisten. Da wirkt Ernst Ludwig Kirchners „Mädchen unterm Japanschirm“ (1909) wie ein stummer ironischer Kommentar.

Westliche Impulse zur Befreiung von Folklore

Wer sich von der eigenen Folklore frei machen wollte, ließ sich vom Westen beeinflussen, das zeigt die Ausstellung deutlich – ob sie es will oder nicht. Nicht nur die Libanesin Saloua Raouda Choucair (1916-2017), die nach dem Zweiten Weltkrieg in der Pariser Akademie-Klasse von Fernand Léger studiert hatte, reagierte direkt auf die Vorbilder. Ihre kleinen stilisierten Figuren korrespondieren fast rührend mit Légers dominantem Paar „Adam und Eva“. Später wandte sie sich der Abstraktion zu. Die in Ungarn geborene Inderin Amrita Sher-Gil (1913-1941) malte sich selbst 1934 mit nacktem Busen „als Tahitianerin“ – in Anlehnung an Paul Gauguins exotische Schönheiten.

Anlehnung an Gauguin: Amrita Sher-Gil „Self-Portrait as a Tahitian“, 1934, Öl auf Leinwand (Collection of Navina and Vivan Sundaram – Foto: © Kunstsammlung NRW)

Der Mexikaner Diego Rivera hingegen behielt, wie seine berühmte Gefährtin Frida Kahlo, seinen eigenen, volkstümlichen Stil. Ein Wallpaper mit der Reproduktion eines seiner bäuerlichen Fresken weist darauf hin. Das dunkle, verschmitzte Porträt, das der Italiener Amedeo Modigliani 1914 in Paris von Rivera malte, hat ein anderes, subtileres Niveau.

Verbunden werden die Welten durch das Plakatmotiv: ein kleines neu-sachliches Bild des jüdischen Malers Lasar Segall (1891-1957), der in Berlin und Dresden studiert hatte und 1919 einer der Gründer der avantgardistischen Dresdner Sezession war. „Encontro“ heißt es, Treffen, und zeigt ihn selbst mit dunklem Teint neben seiner sehr weißen Frau Margarete. Sie blicken starr aneinander vorbei. Im Jahr der Entstehung, 1924, trennten sie sich, und Segall emigrierte nach Brasilien, wo er zu großen Ehren kam. Sein monumentales, etwas pathetisches Bild „Emigrantenschiff“ erzählt von den Nöten seiner Zeit und erreicht uns mitten in der neuen Flüchtlingskrise.

Didaktik im offenen Raum

In der Abteilung Nigeria geht es hauptsächlich um die innere Loslösung von der britischen Kolonialherrschaft nach der Unabhängigkeit 1960. Ein Künstlerclub wurde gegründet, Schwarzweiß-Filme schildern ausbeuterische Verhältnisse, ein rotes Ölbild von Ueche Okeke mit abstrahierten Figuren trägt den Titel „Land der Toten“. Bilanz: Große künstlerische Entdeckungen sind im Museum Global nicht zu machen. Es ist eher ein historisch-politisches Interesse, das der Besucher braucht, um das mit wissenschaftlichem Eifer erarbeitete, mit viel Information befrachtete, aber nicht gerade betörende Projekt zu goutieren.

Von Fernand Léger beeinflusst: Saloua Raouda Choucair „Paris – Beirut“, 1948, Gouache (© Saloua Raouda Choucair Foundation – Foto: © Kunstsammlung NRW)

Das braucht didaktisches Bemühen. Ein zum Grabbe-Platz hin offener „Open Space“ soll auch museumsferne Gäste ins Haus locken. Es gibt da eine aus ökologisch einwandfreien Hölzern erbaute Arena, Tische, Stühle, Monitore, eine kleine Bibliothek mit Büchern und Spielen, freies WLAN und einen Kiosk für den schnellen Cappuccino. Auf diesem von der Kulturstiftung der Commerzbank finanzierten Spielplatz sollen sich Geist und Körper entfalten, bei afrikanischem Tanz und indischer Philosophie. So entsteht, hofft Stiftungsvorstand Astrid Kießling-Taskin, ein „Dialog mit der Stadtgesellschaft“. Hoffen wir mal.

„museum global: Mikrogeschichten einer ex-zentrischen Moderne“: Bis 10. März 2019 im K20, Düsseldorf, Grabbeplatz. Di.-Fr. 10 bis 18 Uhr, Mi. bis 19 Uhr, Sa./So. 11 bis 18 Uhr. Eintritt: 12 Euro. Zwei deutsch-englische Kataloge sind in Vorbereitung. Ein „Open Space“ mit Café und Rahmenprogramm ist von außen frei zugänglich. www.kunstsammlung.de