Was ist denn wohl ein Aminaschlupferle? – Neues Buch über „Wörter, die es nicht auf Hochdeutsch gibt“

Keine Frage: Dialekte und Mundarten bereichern die Hochsprache seit jeher. Ein schmales Buch versammelt nun rund fünfzig Ausdrücke, die im Hochdeutschen (angeblich) überhaupt keine direkte Entsprechung haben.

Die sammelfreudige Herausgeberin Sofia Blind berichtet im Vorwort von Hunderten von Wörtern, die auf ihren Vorschlagslisten gestanden haben. Da hieß es gründlich aussortieren: Schimpf- und Kraftworte (schon wegen der ungeheuern Vielzahl) schob sie gleich ganz beiseite; ebenfalls alle Wendungen, die hochsprachlich leidlich ersetzt werden können. Außerdem: Wenn etwas unentwegt vorkommt und sozusagen alles oder nichts bedeuten kann („Schmäh“ aus dem Wienerischen, „fei“ in Bayern, „Allmächd!“ im Fränkischen), so war es für ihre Zwecke auch nicht tauglich.

Nun überzeugt die schließlich getroffene Auswahl allerdings nicht rundweg. So fragt man sich, warum „boofen“ (Sächsisch für „unter freiem Himmel schlafen“ – vergleiche das allbekannnte „poofen“/„pofen“), hudeln, Leiberl oder Plörre aufgenommen wurden, die sich doch ebenso breit durchgesetzt haben wie Berliner Worte (Bammel, mittenmang, jottwede) – letztere kommen in diesem Buch überhaupt nicht vor, und zwar just just mit der Begründung, sie seien halt im gesamten deutschen Sprachraum vertraut. Außer der mitunter so großmäuligen Hauptstadt werden aber eigentlich alle deutschsprachigen Gegenden berücksichtigt. Mehr oder weniger.

Es gibt einige sehr schöne Fundstücke in dem Band, den man sich gerade deshalb etwas umfangreicher gewünscht hätte. So aber erreicht er gerade mal etwas mehr als ein mittelprächtiges Mitbringsel-Format.

Vollends überzeugt hat mich beispielsweise das Wort Aminaschlupferle, das auf der dritten Silbe betont wird, also Aminaschlupferle. Will heißen: „an mich heran“. Die Gesamtbedeutung meint ein kleines Kind, das sich gern bei jemandem ankuschelt. Gebräuchlich im Allgäu.

Eher im entspannten Plauderton und nicht belehrend oder gar wissenschaftlich werden auch alle weiteren Wörter kurz erläutert. Mir haben es einige Exemplare aus dem Schweizerischen angetan, beispielsweise „heimlifeiss“ aus dem Berner Dialekt. Es bedeutet, dass jemand seinen Wohlstand bewusst n i c h t zur Schau stellt, also nur „heimlich feist“ ist und somit im gewissen Gegensatz zum gefallsüchtigen hessischen „Gasseglänzer“ steht. Mal eben zurück nach Bern: Auch die „Hundsverlochete“, ein Hundebegräbnis, hat was für sich – als drastische Kennzeichnung einer „wenig lohnenden Veranstaltung“, wie es mit schönem Understatement heißt.

Gar hübsch auch das „Fluchtachterl“, das letzte Glaserl Wein vorm Aufbruch in Wien. Nebenher abgehandeltes Pendant in und um Hamburg: das „Auf und zu“, ein finales Bierchen, für das der Zapfhahn nur ganz kurz aufgedreht wird.

Als Dortmunder habe ich selbstverständlich nachgesehen, ob auch das Westfälische vertreten ist. Ist es. Mit „Dönekes“ und „fisseln“. Bedeutungen bitte im Buch nachschauen, falls nicht ohnehin bekannt. Wir wollen hier nämlich nicht den ganzen Inhalt verraten.

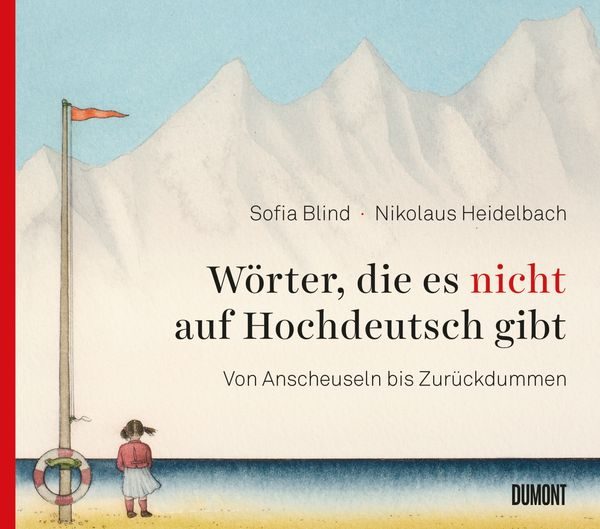

Doch halt! Eins noch: Gar nicht vergessen darf man die schönen Illustrationen von Nikolaus Heidelbach. Sie sind ein Vergnügen für sich, lassen so manches kostbare oder kuriose Wort so recht anschaulich hervortreten und machen sicherlich mindestens die Hälfte vom Reiz des Buches aus.

Sofia Blind/Nikolaus Heidelbach: „Wörter, die es nicht auf Hochdeutsch gibt“. Dumont, 112 Seiten, 18 Euro.