Die Zeiten ändern sich: Neue Chefin im Dortmunder Museum für Kunst und Kulturgeschichte

Dr. Tanja Pirsig-Marshall, die neue Direktorin des Museums für Kunst und Kulturgeschichte (MKK), vor dem Eingang des Hauses. (Foto: © Benito Barajas/Stadt Dortmund)

„Die Neue“ trumpft nicht gleich auf, sondern spricht bedachtsam und eher leise. Doch man täusche sich nicht. Dr. Tanja Pirsig-Marshall (52) hat jede Menge Erfahrung im Museumswesen, sie ist auch international gut vernetzt. Einstimmig hat der Rat der Stadt Dortmund beschlossen, dass sie die Leitung des Museums für Kunst und Kulturgeschichte (MKK – mitsamt einer Reihe angegliederter Museen) übernehmen soll. Und nein: Als städtische Willkommensgabe wurde ihr kein BVB-Schal überreicht, wie bisher bei ähnlichen Anlässen oftmals üblich. Die Zeiten ändern sich. Oder weltläufiger, mit Bob Dylan zu singen: „The Times, They Are A-Changin'“.

Westfälisch bodenständig ist sie aber auch: Frau Pirsig-Marshall hat zuletzt viele Jahre am LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster (Domplatz) gearbeitet, seit 2015 war sie dort stellvertretende Direktorin und seit 2022 zuständig fürs zentrale Referat Ausstellungen, Sammlung und Forschung. Von daher bringt sie auch spezielle Expertise beim Neubau eines großen Museums und beim Aufbau eines Depots mit, die sie in Dortmund bestens gebrauchen kann. Denn auch hier soll gar manches neu entstehen, nicht zuletzt ein zeitgemäßes Depot.

Gründlicher Umbau dürfte fünf bis sechs Jahre dauern

Unter gewissen Aspekten ist es eigentlich schade, dass das Dortmunder Haus an der Hansastraße (Gründung 1883, seit 1983 in der früheren Sparkasse untergebracht) bald grundlegend saniert und dabei völlig neu ausgerichtet werden soll. Somit wird die neue Leiterin während einer Umbauzeit von schätzungsweise fünf bis sechs Jahren nicht sichtbar aus dem Vollen schöpfen und mit großen Schauen glänzen können, sondern vor allem mit ihrem Team im Hintergrund intensiv am veränderten Konzept arbeiten, was sie jedoch als Chance begreift, um innovative Ideen umzusetzen. Freilich soll, wie Dortmunds Kulturdezernent Jörg Stüdemann versichert, auch in der Übergangszeit eine Teilpräsenz des Museums erhalten bleiben, so dass es nicht etwa im Gedächtnis der Stadtgesellschaft verblasst.

Keine „Schutzzone“ wie in Münster

Tanja Pirsig-Marshall versteht die neue Aufgabe als Herausforderung. Münster sei vergleichsweise eine Schutzzone, eine „heile Welt“ mit recht intakten Strukturen und finanziellem Polster, aber im Grunde finde sie Dortmunds lebendige Vielfalt spannender. Das Museum solle denn auch ein Ort für die ganze Breite der Bevölkerung sein. Hierfür gelte es, neue Perspektiven herauszuarbeiten. Viel konkreter kann sie sich natürlich noch nicht äußern.

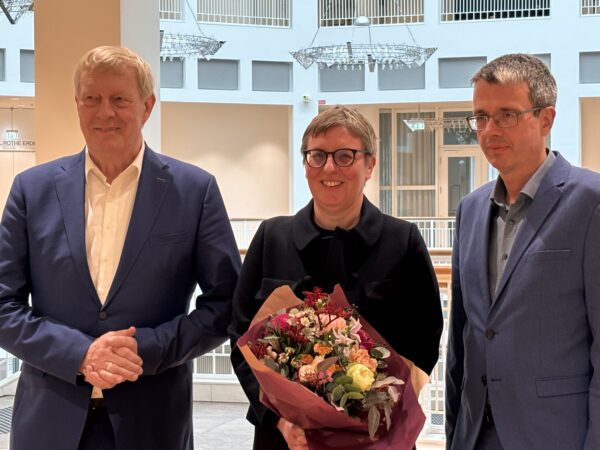

Empfang mit Blumenstrauß im Dortmunder Rathaus: Die neue Museumsleiterin Tanja Pirsig-Marshall, flankiert von Kulturdezernent Jörg Stüdemann (li.) und Stefan Mühlhofer, Leiter der Dortmunder Kulturbetriebe. (Foto: Bernd Berke)

Beste Verbindungen auf die britische Insel

Die Museumsfrau hat in Bonn und Bochum studiert und ihre Laufbahn 1999 am Essener Museum Folkwang begonnen, ist also nicht fremd im Revier. Weitere Stationen des Werdegangs waren Cardiff (Wales), Dortmunds langjährige englische Partnerstadt Leeds, Blackburn, München, Österreich sowie Tätigkeiten am Victoria und Albert Museum London und am Philadelphia Museum of Art. All das und wohl auch die Tatsache, dass sie mit einem Engländer verheiratet ist, lassen einen Fokus erwarten, der Kooperationen mit Institutionen auf der Insel in den Blick nimmt, wo sie etliche Jahre gelebt hat.

Seit einiger Zeit ist Tanja Pirsig-Marshall auch mit der Erstellung eines Werkverzeichnisses zum Expressionisten Otto Mueller befasst. Dies fügt sich ebenfalls zu einem Dortmunder Sammelschwerpunkt, der allerdings im Museum Ostwall im Dortmunder „U“ beheimatet ist. Aber die Grenzen in der inzwischen ziemlich reichhaltigen Dortmunder Museumslandschaft sind ja eh nicht so strikt gezogen, sondern zuweilen fließend.

Chance auf ein einzigartiges Comic-Museum

Kulturdezernent Jörg Stüdemann, der im März 2026 in den Ruhestand gehen wird, zog indirekt auch eine Bilanz des eigenen Wirkens, als er den überwiegend erfreulichen Zustand der gewachsenen Dortmunder Museumsszene skizzierte: Er pries z. B. die gestiegenen Besucherzahlen im Deutschen Fußballmuseum (bis zu 250.000 im Jahr), im Naturmuseum (rund 130.000), in Teilbereichen des Dortmunder „U“ und im kleinen Comic-Schauraum (30.000). Hier biete sich eventuell die Gelegenheit, mit dem Erwerb der Sammlung Alexander Braun ein in Deutschland einzigartiges Comic-Museum zu begründen. Von nicht-städtischen Erfolgs-Einrichtungen wie der DASA, dem virtuellen „Phoenix des Lumières“ oder einem fulminant besuchten Auto- und Motorenmuseum an der B 1 noch gar nicht zu reden.

Eigener Bereich für die Stadtgeschichte

Demgegenüber nimmt sich die jährliche Besuchszahl (etwa 30.000) im Museum für Kunst und Kulturgeschichte derzeit noch bescheiden aus. Genau hier soll Tanja Pirsig-Marshall ansetzen. In ihre künftige Verantwortung als übergeordnete Leiterin des Geschäftsbereichs Dortmunder Museen fallen zudem das Naturmuseum, das Deutsche Kochbuchmuseum, das Hoesch-Museum, das Brauerei-Museum, das Kindermuseum Adlerturm, das Westfälische Schulmuseum und die Kunst im öffentlichen Raum. Ein wirklich weites Tätigkeitsfeld, wenn man bedenkt, dass überdies die Stadtgeschichte aus dem MKK gelöst, in einem eigenen Ausstellungsbereich (rund 2000 Quadratmeter, gegenüber dem MKK) gebündelt und gründlich modernisiert werden soll. Dabei will man sich endlich von der bislang noch vorherrschenden Nostalgie rund um Kohle, Stahl und Bier verabschieden. Denn die Zeiten ändern sich.