Lange Schatten der Vergangenheit – Das Westfälische Landestheater verhandelt Ferdinand von Schirachs „Fall Collini“

Junger Idealist und alter Hase: Tobias Schwieger (links) als Pflichtverteidiger Caspar Leinen, Burghard Braun (rechts) als abgebrühter Nebenkläger Mattinger. Im Hintergrund schmachtet Collini (Guido Thurk) in seiner Zelle. (Foto: Volker Beushausen/WLT)

Warum hat Collini den Industriellen Hans Meyer erschossen? Dass er es tat, steht außer Frage, doch Collini schweigt. Caspar Leinen, ein ehrgeiziger, junger Anwalt, wird vom Gericht zum Pflichtverteidiger ernannt. „Der Fall Collini“ ist seine erste Mordsache. Ferdinand von Schirachs gleichnamiger Roman lieferte die Vorlage für das Theaterstück, das nun am Westfälischen Landestheater in Castrop-Rauxel seine Uraufführung erlebte.

Sonderlich originell ist Schirachs Einstieg in die Geschichte sicherlich nicht, viele Krimis, amerikanische zumal, kommen ähnlich daher. Doch geht es dem Autor, der von Beruf Strafverteidiger ist und erst im fortgeschrittenen Alter zum überaus erfolgreichen Literaten wurde, ja nicht nur um Unterhaltung. Nein, von Schirach will auch politisch aufklären. Und deshalb erfährt das Publikum dank fleißiger Recherchen von Rechtsanwalts Leinen im Staatsarchiv bald, dass Collini zum Mörder wurde, weil Hans Meyer seinen Vater 1943, in Italien, als Geisel hinrichten ließ. Eine Klage, die Collini 1968 gegen Meyer erhob, wurde wegen Verjährung abgewiesen. Grundlage dieser Entscheidung war ein Gesetz aus dem selben Jahr, das die Verjährung der Taten der „Helfer“ von Nazi-Mördern regelte. 1968 lebten noch viele von ihnen. So weit, so skandalös.

Gang der Handlung ist nicht völlig überzeugend

Warum aber wartete Collini noch Jahrzehnte, bis er seinen Mord beging? Nun, er wartete, bis ein geliebter Verwandter gestorben war, der Mord, Verhandlung, Haft nicht miterleben sollte. Ein wirklich überzeugender Abschluss ist das eigentlich nicht, immerhin aber sind die juristischen Abhandlungen von Schirachs, die im Roman breiten Raum einnehmen, von Interesse.

Collini schweigt, der Anwalt wartet; Szene mit Tobias Schwieger (links) und Guido Thurk. (Foto: Volker Beushausen/WLT)

Intensive Form

Was nun macht das WLT aus diesem Roman? Auf eine Stunde 45 Minuten ohne Pause hat diese Inszenierung (Karin Eppler) den Stoff eingedampft, was dieser erstaunlich gut überstanden hat.

Nüchtern betrachtet rankt sich die Geschichte um zwei umfangreiche historische Rückblenden: Da ist zum einen die Erinnerung des kleinen Fabrizio Collini an den Überfall deutscher Soldaten auf sein Dorf und die Vergewaltigung seiner Schwester, späterhin an den Bericht über die Erschießung seines Vaters, zum anderen jene an das Gesetz von 1968, das die Taten von Nazi-Befehlsempfängern für verjährt erklärte.

Wenn all dies auf der Bühne zur Sprache kommt, hätte man Vorträge in großer Erregtheit erwarten können, Emotion, Betroffenheit, Fassungslosigkeit. Den ungeheuerlichen Ereignissen, um die es hier geht, wäre das allemal angemessen. Gerade deshalb jedoch erweist sich die sachliche, emotionsarme Darstellung in dieser Inszenierung als die richtige. Gewalttaten und Kriegsverbrechen, so wie sie sich hier darstellen, brauchen keine dramatische Überhöhung, um verstanden zu werden. Im Gegenteil. Die kleine Form gebiert das Grauen.

Der rote Faden verheddert sich

Leider verheddert sich der rote Faden im weiteren Gang der Handlung ein wenig. Wo juristische Sachlichkeit zwingend wäre – es geht immerhin um einen Mord –, findet die Inszenierung Gefallen an der Vorstellung, Collinis Schuld an dem zu messen, was die Nazis ihm und seiner Familie antaten. Das ist ein bisschen leichtfertig, auch wenn die Vorgeschichte bei der Frage nach der Schwere der Schuld gewiss eine Rolle spielt. Collinis Selbstmord setzt dieser thematischen Irritation ein abruptes Ende.

Bemerkenswertes Sound-Design

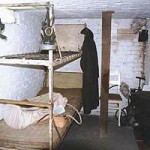

Das Mobiliar – Stühle, Tische – ist sparsam, dominiert wird die Bühne von einer Art Guckkasten, eine Gefängniszelle wohl, in der Collini sich befindet. Von einer Wanderbühne wie dem WLT sollte mehr Ausstattung auch nicht erwartet werden. Die Oberbekleidung der Damen und Herren (Garderobe: Regine Breitinger) ist weitgehend unspektakulär. Lediglich die Ausstaffierung des Polizisten („Kommissar Balzer“, gespielt von Mario Thomanek) mit Springerstiefeln und altertümlicher Lederjacke, auf der Polizei steht, ist etwas unpassend. Erwähnt werden muss noch das Sound-Design (Ton: Lukas Rohrmoser) das unaufdringlich den Gang der Handlung akzentuiert.

Erfahrene Kräfte

Burghard Braun lässt als Rechtsanwalt Mattinger einmal mehr den in sich ruhenden, unaufgeregt aufspielenden Bühnenprofi erkennen, gleiches lässt sich über Andreas Kunz in der Rolle des Oberstaatsanwalts Reimers sagen; auch Vesna Buljevic als Richterin weiß ihre Rolle mit Ruhe und Konzentration anzulegen, ohne deshalb beliebig zu werden.

Leinen (Tobias Schwieger, links) erläutert Johanna Meyer (Franziska Ferrari) seine Beweggründe. (Foto: Volker Beushausen/WLT)

Zu viel des Guten

Tobias Schwieger jedoch, der hier die Hauptrolle spielt, möchte man nachdrücklich mehr Zurückhaltung empfehlen. Er überspielt den jungen Anwalt, besonders anfangs, so sehr, dass man sich im Kindertheater wähnt (nichts gegen das Kindertheater). Wenn Pathologe Wagenstett (Mike Kühne) detailverliebt die Schussverletzungen Hans Meyers beschreibt, übergibt Caspar Leinen sich mehrere Male kunstvoll, fast schon slapstickhaft. Eine Lachnummer, die allerdings auch den Verdacht nährt, dass dieses aufgekratzte Spiel ein – reichlich unangemessener – Regieeinfall sein könnte.

Auch Franziska Ferrari als empörtem Mitglied des Meyer-Clans wäre Mäßigung anzuraten. Wenn sie allerdings die leicht zwanghafte Frau Dr. Schwan vom Bundesarchiv gibt, die dem Gericht im munteren Expertenton erläutert, wann beispielsweise die Erschießung von Geiseln nach dem Völkerrecht (auch heute noch) erlaubt ist und wann man vielleicht von einem Gesetzesverstoß reden könnte, dann weiß sie wohl zu überzeugen.

Wohltuende Aufgeräumtheit

„Der Fall Collini“ im Westfälischen Landestheater beeindruckt vor allem durch seine dokumentarischen Valeurs, erinnert in seinem Hang zur Belehrung durchaus auch an Fernsehspiele der 60er-Jahre. Die Aufgeräumtheit dieser Inszenierung ist wohltuend, und das Ensemble liefert eine alles in allem überzeugende Arbeit ab. Das Publikum in der voll besetzten Europa-Halle spendete begeisterten Beifall.

- Weitere Termine:

- 24.10.2021 Nettetal Haus Seerose

- 29.10.2021 Marl Theater

- 30.10.2021 Castrop-Rauxel Studio

- 2.11.2021 Brilon Kolpinghaus

- 3.11.2021 Gladbeck Stadthalle

- 20.11.2021 Sulingen Stadttheater im Gymnasium

- 3.11.2021 Herne Kulturzentrum

- 2.12.2021 Rheda-Wiedenbrück Aula des Ratsgymnasiums

- 12.12.2021 Gifhorn Stadthalle

- 13.01.2022 Solingen Theater und Konzerthaus

- 18.03.2022 Bad Oeynhausen Theater im Park

- 12.05.2022 Bottrop Josef-Albers-Gymnasium

WLT-Kasse: 02305 / 97 80 20.

tickets@westfaelisches-landestheater.de