Im 100. „Schreibheft“: Vergessene, verkannte, verschollene Autorinnen und Autoren

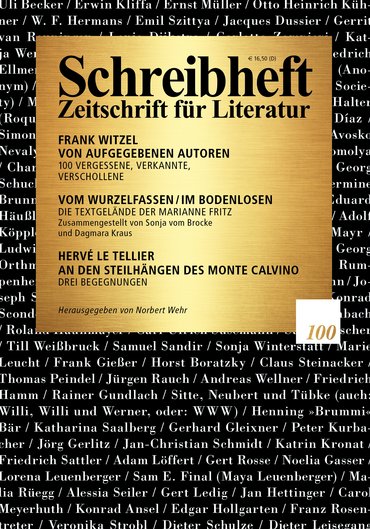

Kürzlich ist die einhundertste Ausgabe der Literaturzeitschrift Schreibheft erschienen. Zu diesem Anlass hat der Schriftsteller Frank Witzel einen umfangreichen Essay verfasst, mit dem Titel „Von aufgegebenen Autoren – 100 Vergessene, Verkannte, Verschollene“.

Mit einigen der darin auftauchenden Namen erinnert der Autor an die inzwischen 46-jährige Geschichte der Zeitschrift. An Ernst Müller beispielsweise, der nicht nur in der legendären Rowohlt-Reihe das neue buch, sondern auch in den Schreibheft-Ausgaben 18 und 19 (beide aus dem Jahr 1982) veröffentlicht wurde, oder auch an den in ganz frühen Heften mehrfach vertretenen Uli Becker. Ein Wiedersehen mit Emil Szittya gibt es, dessen Buch Das Kuriositäten-Kabinett von 1923 in einer schönen Ausgabe 1979 im Verlag Clemens Zerling neu aufgelegt wurde, von dem sonst aber wenig auf dem deutschen Markt zu haben ist.

Manche Nennungen fordern unser Gedächtnis heraus; an viele aber dürften auch die langjährig Lesenden sich nicht erinnern, soweit sie die Namen überhaupt jemals gehört haben. Das sind keineswegs solche Autorinnen und Autoren, die sich mit ihren Texten zeitlebens bei einer Vielzahl von Verlagen erfolglos beworben haben; keine dritte, vierte oder noch niedrigere Liga aus der Schar der kreativ Schreibenden. Frank Witzel nennt ausschließlich einzigartige Autorinnen und Autoren, die aus verschiedensten oder aber aus unersichtlichen Gründen nicht zum verdienten Erfolg gelangten, beziehungsweise nach einer kurzen Zeit relativer Bekanntheit wieder in Vergessenheit gerieten. Gleichwohl bleibt die Frage nach dem Warum beim Autor wie bei uns staunend Lesenden im Raum.

Größenwahn oder falsche Bescheidenheit

Einige der hier vorgestellten Autorinnen und Autoren dürften an den eigenen Ansprüchen gescheitert sein. Sei es, dass die gefühlte Größe nicht mit den sichtbaren literarischen Hervorbringungen korrespondierte; oder sei es, dass es schlicht an Durchsetzungswillen haperte, der für den erfolgreichen Kunstschaffenden ebenso wichtig ist wie sein schriftstellerisches Talent. Gigantomanie und falsche Bescheidenheit können gleichermaßen dem Erfolg im Wege stehen.

Manchen der im Dossier Genannten mochte das Realistische immer einige Nummern zu klein erschienen sein. Die bei Verlegern beliebte Ablehnungsbegründung – „genial, aber leider völlig unverkäuflich“ – könnten einige dieser Hundert als durchgehendes Thema in verschiedenen Variationen zu hören bekommen haben. Wenn ihnen nicht gar offenes Misstrauen entgegenschlug, wie im Fall von Jaron Kohler, dessen konzeptionell angewandtes Schreiben in den frühen 1990er Jahren in 25 „Selbstauskünften“ darin bestand, vermeintlich eigene Werke zu beschreiben und zu analysieren, die als solche nicht existierten. Mit Anschuldigungen konfrontiert, wollte er den Beweis der Echtheit seiner Werke nachreichen, was dann aber zu dauerhaftem Verstummen führte.

Selbstaussagen zur eigenen Erfolglosigkeit

„Die Dunkelziffer derer, die schreiben oder einmal geschrieben haben, ohne je etwas zu veröffentlichen, und von denen nie jemand etwas erfahren wird, weil sie ihre Werke niemandem zeigen und rechtzeitig für deren Vernichtung sorgen, ist groß“, vermutet Frank Witzel und weist auf den Versuch einer wissenschaftlichen Ursachenforschung hin. Der Herausgeber der Untersuchung Abfertigung – Was die Umsetzung von Ideen verhindert (2014), Jan Hettinger, gibt sich selbst als „gescheiterter Romancier“ zu erkennen und interviewt siebzehn Personen, bei denen er eine ähnliche Problematik annimmt. Zwei seiner Interviews aus dem Band werden im Schreibheft gekürzt wiedergegeben. Die 37-jährige Germanistin Carol Meyerhuth aus Düsseldorf sagt über sich aus, dass es ihr nicht an Arbeitseifer mangele, sie vermute vielmehr, „dass es dieser Arbeitseifer ist, der den Abschluss eines Werks verhindert.“ Dabei scheint sie es ohne Verbitterung ertragen zu können, wenn ihr größere öffentliche Anerkennung versagt bleibt.

Kunst und Gesellschaft

„Vielleicht hat Kunst nie etwas mit Gesellschaft zu tun gehabt; vielleicht war sie immer nur Ausdruck der Panik, daß man es immer nur mit sich selber zu tun hat“, notierte Wilhelm Genazino am 8. September 1985 (nachzulesen in: Wilhelm Genazino „Der Traum des Beobachters. Aufzeichnungen 1972–2018“; Hanser München 2023). Unter den in Frank Witzels Essay mit ausführlichen Leseproben wiedergegeben Autorinnen und Autoren sind einige, die weder den Hallraum eines großen Publikums suchen noch sich in Konkurrenzsituation begeben möchten. „Der Geist entwickelt sich nur allein, nur dort, wo er sich nicht ständig messen muss“, schreibt der 1927 in Hannover geborene Friedrich Ellmenbeck, einer der 100 ausgewählten Autoren.

Manche ziehen sich bewusst und willentlich zurück, denn die Aussicht auf Erfolg kann auch Ängste hervorrufen. So mutmaßt Frank Witzel etwa im Zusammenhang mit dem ihm aus frühen Jahren bekannten „genialischen Dichter“ Erwin Kliffa, mit dem er ein gemeinsames Projekt begonnen und der sich trotz einer realen Publikationsmöglichkeit daraus zurückgezogen hat, dass dieser den letzten Schritt der Veröffentlichung scheute – „Nicht allein aus der Angst heraus, dass nun die eigene Arbeit bewertet wird, sondern im Bewusstsein, dass die Unschuld des Für-sich-Schreibens und damit auch des Vor-sich-Hinschreibens ein für alle Mal verloren ist.“

Vertraue Innen- und kritische Außenwelt

Unter den im 100. Schreibheft auftauchenden Unbekannten sind einige, denen die Notwendigkeit täglichen Schreibens vertrauter gewesen sein dürfte als das Bedürfnis, etwas davon vorzuzeigen. Was nicht bedeutet, dass sie ihr Schreiben als ein bloßes Steckenpferd ansahen. Es sind Autorinnen und Autoren, die eher in eine Literaturgeschichte gehören als auf den Markt. Damit sind sie im Schreibheft an einem guten Platz, fügen sich doch die bisher erschienenen hundert Hefte zu einer besonderen Geschichte der Gegenwartsliteratur zusammen.

In guter Gesellschaft

Große Namen, die keineswegs vergessen sind, blinken – nicht unter den Hundert, aber in den Erklärungsversuchen – als Leuchtfeuer auf: Wolfgang Koeppen, der mit seinem über vierzig Jahre hinweg immer wieder angekündigten letzten Werk nicht fertig wurde, Wolfgang Hildesheimer, der mit dem Schreiben aufhörte (ergänzt werden könnte auch Reinhard Jirgl), der lange Zeit unterschätzte Ludwig Hohl, und nicht zuletzt Samuel Beckett, der so gekonnt zu scheitern verstand, dass er dafür die höchste Auszeichnung erhielt, die für Literatur vergeben wird, den Nobelpreis, was aus seiner subjektiven Sicht wiederum die schlimmstmögliche Katastrophe war.

In einem Interview sagte Wolfgang Koeppen: „Das Schreiben, um das es hier geht, ist keine Frage der Erwägung, der Marktanalyse, der Berechnung, der Erfolgsaussicht. Dieser Schriftsteller kann nur sein, was er ist, er selbst, er kann nur schreiben, wie er schreibt, das ist ein Zustand, keine Wahl…“ (nach: Wolfgang Koeppen – Gespräche und Interviews. Werke, Band 16; hrsg. Von Hans-Ulrich Treichel; Suhrkamp Verlag; vgl. auch Revierpassagen am 12.04.2019).

Der Zufall möglicherweise

Frank Witzel weist darauf hin, wie subjektiv seine Zusammenstellung geraten ist und dass es zu anderen Zeiten auch andere Namen hätten sein können. Jedem fallen wohl Schriftstellerinnen und Schriftsteller ein, die man selbst gern zu den Vergessenen rechnen würde. Keine „Gegengeschichte“ der Literatur strebt Witzel mit seinem fast 130-seitigen Essay an: „Mit meiner rein subjektiven Sammlung möchte ich meinem Erstaunen Ausdruck geben, von wie vielen Zufällen, seien sie persönlich oder zeithistorisch, es abhängig ist, ob ein Werk bekannt und rezipiert wird.“ Sein Essay „will deshalb auch nichts anderes sein als ein mit einhundert Beispielen unterstützter Hinweis auf eine literarische Welt, von der wir wenig wissen und manchmal noch nicht einmal etwas ahnen.“

So gerät das Schreibheft-Dossier vielleicht zu einer Art Trost-Büchlein für die weit mehr als hundert Vergessenen, Verkannten und Verschollenen, die auch in diesem verdienstvollen Beitrag nicht auftauchen und die gegenüber den Anerkannten und hinreichend Gewürdigten in der Überzahl sein dürften. Doch Vorsicht: Es gilt zu unterscheiden zwischen denen, die verkannt oder vergessen wurden, und denen, die literarisch wirklich schlecht sind. Aber solche findet man schon sehr, sehr lange nicht mehr im Schreibheft.

Eine Typologie bedeutender Unbekannter

Subtil zeichnet sich in Frank Witzels kluger Zusammenstellung so etwas wie eine Typologie verschiedener großer Unbekannter ab. Manche der Topoi tauchen bei ganz unterschiedlichen Schriftsteller-Persönlichkeiten auf: Das stille Wirken abseits des Marktes etwa, oder die Vermeidung von Rivalität; die Einsicht, dass das Schreiben nie an ein Ende gelangt, verbunden mit einem Hang zum offenen, sich stets verändernden und prinzipiell nicht abschließbaren Lebenswerk.

Viele der Selbstaussagen und Charakteristiken der 100 im Dossier vorgestellten Autorinnen und Autoren passen perfekt zum Schreibheft. „Kommerzielles bitte an einen Publikumserfolgsverlag einsenden!!!“, stand bereits in der ersten Ausgabe, die im März 1977 erschienen ist. Über die Jahrzehnte hinweg widmete sich die Zeitschrift solcher im Grunde unverkäuflichen Literatur. Was nicht heißen soll, dass sich nicht auch das Schreibheft erfolgreich in der deutschsprachigen Literaturlandschaft behauptet hätte. Selbstverständlich kann man die einzelnen Ausgaben kaufen und besser noch das Schreibheft als Ganzes abonnieren. Etwa ab dem Heft 18 mit Norbert Wehr als alleinigem Herausgeber nähert sich das Periodikum der Form an, die es spätestens mit Heft 22 (1983) gefunden hat (die Hefte 22–50 sind 1998 auch im Reprint bei Zweitausendeins erschienen). Ein Kosmos für sich, mit einem stets sich erweiternden Kreis von Autorinnen und Autoren, stellt die Zeitschrift in ihrer Gesamtheit gleichsam ein Kompendium der anspruchsvollen und innovativen Gegenwartsliteratur dar, ihre frühen Wegbereiter eingeschlossen.

Singuläre Autorin: Marianne Fritz

Traditionell stellt jedes Schreibheft eine sorgfältig ausgetüftelte Komposition aus zwei oder drei Themenschwerpunkten und einigen weiteren passenden Texten dar. So auch das 100. Heft. Frank Witzels langer Essay stimmt uns gut auf das in derselben Ausgabe folgende Dossier zu der österreichischen Extremautorin Marianne Fritz (1948–2007) ein. Nach literarischen Großprojekten, wie das mit dem Arbeitstitel Die Festung, oder der zwölfbändige Roman Dessen Sprache du nicht verstehst (1985), mit dem sie, ausgehend vom Jahre 1914, hunderten ausschließlich dem Proletariat zugeordneten Haupt- und Nebenfiguren eine eigene Sprache gibt und sich von der „offiziellen“ Geschichtsschreibung absetzt – und erst recht durch ihre in den folgenden Jahren entstandenen Arbeiten „Naturgemäß I, II und III“ ließe sich die Autorin gut in die im vorausgegangen Dossier beschriebenen Schriftstellerbiographien einreihen.

Schon die Einzeltitel des 1996 in fünf Bänden erschienenen Werkes Naturgemäß I: Entweder Angstschweiß / Ohnend / Oder Pluralhaft lassen eine Lektüre fernab der Bestsellerlisten erwarten. Doch Marianne Fritz, deren Bücher ab 1978 im Verlag S. Fischer und ab 1985 bis zu ihrem Tod bei Suhrkamp erschienen sind, kann man schwerlich als eine vom Literaturbetrieb Verkannte bezeichnen; gleichwohl droht ihr das Vergessenwerden, würde nicht eine Zeitschrift wie das Schreibheft – nun über einen längeren Zeitraum bereits zum dritten Male – an sie erinnern. In den 1990er-Jahren wurden die ersten beiden Teile der auf drei Abteilungen angelegten Riesenarbeit „Naturgemäß I, II und III“ als Faksimile des Typoskripts veröffentlicht, das die wechselnden Schriftbilder, Karten, Formeln und Randnotate wiedergibt, sodass der dem Satiremagazin Titanic nahestehende Schriftsteller Gerhard Henschel urteilte: „Wer ‚Naturgemäß II‘ lesen möchte, muß die Bände drehen wie ein Lenkrad.“

Erstaunliche Materialfülle

Naturgemäß III, ein Werk, das Marianne Fritz nicht mehr beenden konnte, gibt es seit 2011 auf der Seite www.mariannefritz.at in einer Online-Fassung. Im zweiten Dossier des 100. Schreibheft setzen sich Kennerinnen und Kenner ihres Werkes mit der singulären Wiener Autorin auseinander. Lesenswert! Ebenso wie zwei Beiträge am Ende des Heftes, die angesichts der Materialfülle fast unterzugehen drohen: Esther Kinskys Rede zum Kleist-Preis und Hervé Le Telliers Text zu drei „Begegnungen“ mit Italo Calvino, dem zum Autorenkreis Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle) gehörenden Klassiker der Postmoderne. Vielleicht enthält jedes Schreibheft einfach zu viel des Guten.

_________________

Veranstaltungshinweis:

SCHREIBHEFT, ZEITSCHRIFT FÜR LITERATUR – DIE 100. AUSGABE. Ingo Schulze im Gespräch mit Frank Witzel und Norbert Wehr über 100 vergessene, verkannte und verschollene Autoren; Donnerstag, 16. März 2023, 19.30 Uhr, im LeseRaum in der Akazienallee, Essen (gegenüber Akazienallee 8-10).