Horváth in der Kühlkammer – Karin Henkel serviert die „Geschichten aus dem Wiener Wald“ in Bochum eiskalt

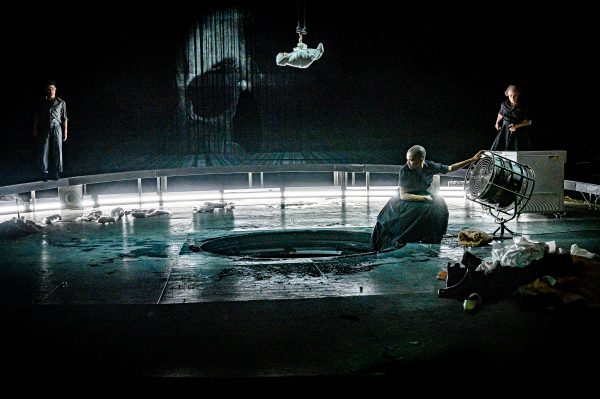

Kälte, Grusel, Fleischerhaken: Szene aus Karin Henkels Bochumer „Wiener Wald“-Inszenierung. Foto: Lalo Jodlbauer

Diese Menschen haben keine Seele. Wie Untote geistern sie durch die grau-triste Szene, erweckt aus langer Kältekammererstarrung, ins Leben gezerrt inmitten eines Schlachthauses. Ihre Bewegungen sind mechanisch, die Mimik gleicht fratzenhafter Grimasse, die Sprache dieser Zombies ist gestelzt, künstlich. Manchmal wirkt das, als redeten Puppen, die zuvor mit einem Schlüssel hinterrücks aufgezogen wurden.

Dass mit solcher kalten Bildmacht Ödön von Horváths „Geschichten aus dem Wiener Wald“ zu einer frostigen Gruselnummer mutieren kann, dass dieses Volksstück, ins verstörend Abstrakte gewendet, wie ein aus dem Ruder gelaufenes Laborexperiment aussieht, zeigt uns Karin Henkel im Bochumer Schauspielhaus. Von Gemütlichkeit ist das alles meilenweit entfernt, und „a scheene Leich“ gibt’s auch nicht.

Doch immerhin ein schönes Fräulein. Das anfangs am Fleischerhaken baumelt, überhaupt oft bloß als Objekt behandelt wird, von oben herab gegängelt, und nur zeitweise die Kraft zur Selbstbehauptung aufbringt, um der Anerkennung willen. Das zur Projektionsfläche männlicher Begierden wird, aufgespalten in acht gleichaussehende Lolitas, die aus der Kühltruhe schlüpfen und elfensanft über die karge Bühne trippeln.

Dieses Fräulein, die Marianne in Horváths Stück, Tochter des abgehalfterten Zauberkönigs, Zwangsverlobte des Fleischers Oskar, schon bald jedoch Geliebte des Hallodris Alfred, der kein Geld hat, aber ihr ein Kind macht und sie aus der Armut heraus in einen Stripclub vermittelt, diese Marianne (Marina Galic) scheint noch ein Herz zu haben. Andere hingegen, mit all ihren zappelnden Bewegungen, repetierenden Sprüchen oder wüsten Rennereien, sind bloß von innerer Mechanik angetrieben. Die Regie transformiert Horváths Totentanz in eine Choreographie lebender Leichen. Und hinten schimmert ein skelettierter Schädel auf, mit furchterregenden Augenhöhlen. Und auf dem nackten Bühnenboden liegen noch einige Fleischstücke herum: Der Mensch ist wohl auch nur ein Tier.

Thilo Reuther hat diese Endzeitoptik erdacht, Lars Wittershagen steuert Fragmente wabernder Elektroklänge bei. Das „Wiener Wald“-Personal, biestig, rechthaberisch, dumm und arrogant in seiner Art, nutzt diesen Rahmen zu lustvollem wie stereotypem Spiel. Bizarre Verrenkungen, hyperventilierender Aktionismus oder verrätselte Prozessionen sind inbegriffen.

Karin Henkels Konzept, der Gefühlskälte der Menschen einen eisigen Mantel umzulegen, geht über weite Strecken auf. Manche Längen stören indes: Die Szene im Nachtclub etwa, mit schier endlosem Conférencier-Gequatsche, gerät ärgerlich zäh. Und das roboterhafte Wiederholen ganzer Sätze wirkt nicht gerade zwingend. Weit problematischer aber ist, dass die Fokussierung auf alles Abstrakte, Mechanische und Grausige im Umgang mit Horváths Figuren sich unbefriedigend eindimensional präsentiert.

So gibt Gina Haller als Alfreds Großmutter, die dessen Kind am offenen Fenster erfrieren lässt, lediglich die keifende, alte Hex’. Alfred, das ist Ulvi Teke, ein motorisch gestörtes Muttersöhnchen, dessen Gefühlswelt sich hinter lasch geplapperten Sätzen verbirgt. Besser ins Bild passt Thomas Anzenhofer, hier der Rittmeister mit knorriger Befehlsdiktion, die alte k.u.k.-Herrlichkeit repräsentierend. Noch detaillierter, schärfer, ja beängstigender gelingt Marius Huth die Zeichnung des Faschisten Erich samt seiner militärischen Exerzitien-Huberei und Parolen-Ergüsse, für den das Schießen nicht zuletzt viel mit Potenz zu tun hat.

Dass wiederum Karin Moog als Trafikantin Valerie, mit Vogelnestfrisur und überschminkten Lippen, schrill und arrogant durch die Szene geistert, nimmt ihr jede emotionale Tiefe. Dazu gesellt sich Zauberkönig Bernd Rademacher, schlunzig, herrisch, aber nicht glaubhaft leidend an Mariannes Schicksal.

Schließlich Oskar: Mourad Baaiz steht im Gefüge des Bizarren am Rand, ganz ohne Dämonie („Marianne, Du wirst meiner Liebe nicht entgehen“). Inmitten aller pendelt sie haltlos, geschubst und benutzt. Marina Galic gibt diesem Fräulein Intensität, weckt in uns Empathie, die es im Kreis der Untoten nicht gibt. Es scheint, als habe sie nur einen Kälteschlaf gepflegt, um als einziger Mensch in diese eisige Welt geworfen zu werden.