„Tot wie ein Dodo“ – Dortmunds Naturmuseum nimmt Ausrottung der Tierarten in den Blick

Schockierend konstruierte Szenerie mit einem Ranger, der nicht mehr verhindern konnte, dass dem Breitmaulnashorn die Hörner abgehackt worden sind… (Foto: Bernd Berke)

„Tot wie ein Dodo“ heißt, denkbar lakonisch, die neue Sonderausstellung im Dortmunder Naturmuseum. Die Benennung geht zurück auf die englische Redewendung „as dead as a dodo“, die mit Betonung auf Endgültigkeit ungefähr als „mausetot“ zu übersetzen wäre, was jedoch das grundfalsche Tier aufruft – ebenso wie der Internet-Sprachdienst Linguee, der sie mit „ausgestorben wie ein Dino“ übersetzt. Nix da Dino. Dodo!

Womit wir beim richtigen Dodo angelangt wären. Den hat es nämlich wirklich gegeben, nur ist er leider um das Jahr 1700 auf der Insel Mauritius ausgestorben – durch gewaltsame menschliche Einwirkung. Die flugunfähigen, mutmaßlich etwas tollpatschigen Vögel hatten keine Fressfeinde und waren daher so zutraulich, sich ohne Arg den Seefahrern zu nähern, die damals auf dem Weg nach Indien gern Zwischenhalt auf Mauritius machten. Hier nahmen sie Proviant auf und entdeckten auch das (wohl etwas zähe) Fleisch der Dodos für sich, um die es alsbald geschehen war. Den Rest gaben ihnen eingeschleppte Tiere wie Ratten, Schweine und Affen, die die Eier der Dodos fraßen. Nur noch wenige Skelette und karge Notizen künden von ihrem exemplarischen Erdendasein. Und jetzt gibt es den Dodo im Dortmunder Museumsshop als flauschiges Stofftier…

Weiteres Diorama in der Dortmunder Dodo-Ausstellung: Ein nicht allzu sympathischer Seemann (übrigens klischeegrecht mit Holzbein) hält feixend einen gerupften Vogel hoch, dessen noch lebender Artgenosse schaut zu. (Foto: Bernd Berke)

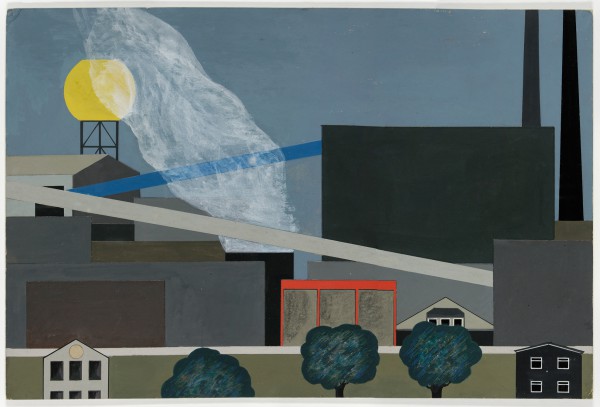

Ein Dodo-Diorama mit brutalem Seemann, der eines der getöteten Tiere gerupft hat, markiert den Eingangsbereich zur Dortmunder Ausstellung. Doch es geht längst nicht nur um diese Vögel, sondern um Tausende ausgestorbener und aussterbender Arten, deren Schicksal mit weiteren Dioramen, Vitrinen-Exponaten und Schautafeln vergegenwärtigt wird. Dabei geht es recht schaurig zu.

Mitleid mit der geschundenen Kreatur weckt etwa das akut bedrohte südliche Breitmaulnashorn, für dessen Hörner immense Beträge gezahlt werden und das daher zahllose Wilderer auf den Plan ruft. Hier sehen wir eine Szenerie mit blutig abgehackten Hörnern. Neben dem verendenden Tier hockt ein Ranger, der es eigentlich vor Wilderern hätte beschützen sollen. Doch seine Ausrüstung ist kläglich und der Schwarzmarkt-Preis eines einzigen Horns (pro Kilo 45.000 Dollar!) beträgt das eineinhalbfache seines Jahresgehalts, wie Julian Stromann (im Museum zuständig für Bildung und Vermittlung) ergänzend zu berichten weiß. So sind denn auch schon viele Ranger im Dienst erschossen worden.

Auf einer Bildtafel sind sogenannte „Endlinge“ versammelt, buchstäblich die Letzten ihrer jeweiligen Arten, darunter beispielsweise „Lonesome George“, mit dem die Geschichte einer Riesenschildkröten-Spezies aufgehört hat. Es folgt ein lebensgroßes, dramatisch zugespitztes Szenenbild mit dem gigantischen Laufvogel Riesenmoa, der einst auf Neuseeland gelebt hat und hier von einem Maori-Ureinwohner angegriffen wird.

Weitaus schlimmer aber wüteten die Angehörigen der kolonisierenden Völker und deren Pioniere: Seefahrer waren bereits die Hauptschuldigen am Aussterben der Dodos, sie hatten auch den pinguinartig aussehenden Riesenalk (ausgestorben durch brachiales Erwürgen der letzten Exemplare am 3. Juni 1844) und die Stellersche Seekuh auf dem Gewissen. Letztere Meerestiere waren so sozial, dass sie erlegten Artgenossen zur Hilfe eilten, so dass sie nicht mehr einzeln gejagt werden mussten, sondern gleich massenhaft getötet werden konnten.

Noch eine dramatisierende Ausstellungs-Inszenierung: Ein Seemann nähert sich in unguter Absicht den letzten Riesenalk-Exemplaren. (Foto: Bernd Berke)

Gruselig sodann eine Zusammenstellung von geschmuggelten touristischen Mitbringseln wie etwa Kroko-Täschchen oder gar Spielwürfeln aus Krokodilknochen. Höchst bedenklich zudem die in Asien verbreitete medizinische Praxis, die z. B. Haifischflossen, Seepferdchen-Pulver oder (angeblich potenzfördernde) Schlangenschnäpse verabreicht. Vor allem Tiger werden für heilkundliche Zwecke nahezu rundum ausgeweidet.

Ein Schaubild mit „Zeitschnecke“ veranschaulicht, dass menschliche Wesen den rund 4,6 Milliarden alten Planeten gleichsam erst in den letzten Sekunden bevölkert haben, wenn man das Erdalter auf ein einziges Jahr umrechnet. Der Mensch als in mancherlei Hinsicht verspätetetes Wesen: Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstand in der Wissenschaft überhaupt ein Bewusstsein davon, dass es etliche ausgestorbene Tierarten gibt. Haben wir seither grundlegend dazugelernt? Eher im Gegenteil, was das Handeln und den schier schrankenlosen Konsum betrifft. Das Tempo der vom Menschen betriebenen Naturvernichtung hat sich ungemein beschleunigt und bedroht längst auch sein eigenes Dasein. Hier setzt die Ausstellung an, indem sie größere Zusammenhänge von Klimawandel, Vegetation und Nahrungsketten aufgreift. Und ja: Natürlich hat auch der Eisbär auf schmelzender Scholle dabei seinen traurigen Auftritt.

„Tot wie ein Dodo. Arten. Sterben. Gestern. Heute.“ Naturmuseum Dortmund, Münsterstraße 271. Vom 8. April bis 20. November 2022. Geöffnet Di-So 10-18 Uhr. Eintritt 4 Euro, ermäßigt 2 Euro, unter 18 Jahren frei. Zutritt derzeit nach 2G-Regelung, Änderungen während der langen Laufzeit möglich.

Gesponsert von der örtlichen Sparkasse, werden 160 kostenlose Schulklassen-Führungen angeboten.

Tel. für Buchungen und Infos: 0231 / 50-248 56.

Tickets online: www.naturmuseum-dortmund.de

Und doch hat dieses

Und doch hat dieses