60 Jahre Bundesliga – und der zwecklose Versuch, online eine BVB-Karte zu kaufen

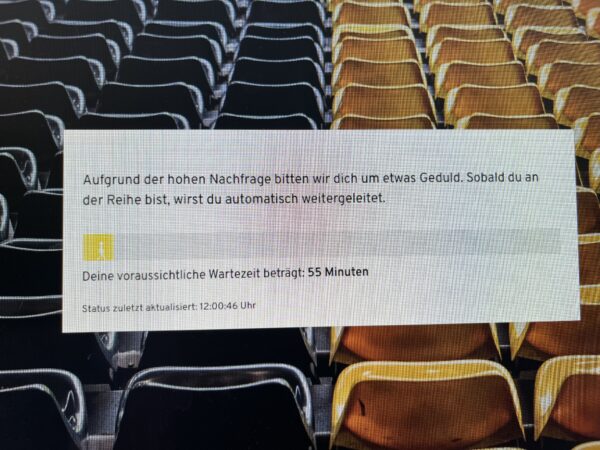

Kurz nach 12 Uhr – und noch 55 Minuten Wartezeit bis zum Eintritt in den eigentlichen Ticketshop. (Screenshot von der BVB-Homepage)

Tätäääää! Großer Tusch. Heute ist es auf den Tag genau 60 Jahre her, dass die Bundesliga ihren Spielbetrieb aufgenommen hat. Die Gründung der höchsten deutschen Spielklasse war übrigens vom DFB in Dortmund beschlossen worden. Und das allererste Liga-Tor hat Timo Konietzka vom BVB erzielt – beim Auswärtsspiel gegen Werder Bremen. Die Grünweißen haben dann doch noch 3:2 gewonnen. Naja, Schwamm drüber. Es lässt sich derweil gar nicht ermessen, wie viel gesamtgesellschaftlicher Gesprächsstoff und verbra(u)chte Lebenszeit sich aus der Liga ergeben hat.

Apropos Lebenszeit. Damit zu einem allzeit dringlichen Thema beim BVB. Nein, es geht nicht um weitere Spielertransfers, sondern um dies: Während man sich andernorts schlicht und einfach eine Karte kauft, um ein Spiel zu sehen, ist das in Dortmund anders. Ganz anders. Hier muss man Zeit opfern und großes Glück haben. Selbst im europäischen Vergleich ist der Kartenabsatz beispiellos. Da sage noch jemand, die Bundesliga sei kein Erfolgsmodell. Hier ist sie jedenfalls eins.

In jedem Falle ausverkauft

Bei 81.365 Zuschauern wird im größten deutschen Stadion regelmäßig „ausverkauft“ gemeldet. Egal, gegen wen die Partie bestritten wird. Scherzbolde sagen, das Westfalenstadion sei schon proppenvoll, wenn der Platzwart den Rasen mäht. Satte 55.000 Plätze werden bereits durch Dauerkarteninhaber belegt (abzüglich derer, die am jeweilen Spieltag verhindert sind, ihre Tickets aber anderweitig vergeben). Bleiben rechnerisch also gerade mal 26.365 „freie“ Plätze, von denen wiederum das Gäste-Kontingent abgezogen werden muss – je nach Gegner mal mehr, mal weniger. Von Frei- und Gefälligkeitskarten (für Sponsoren etc.) mal ganz abgesehen.

Beispiel: Am 23. September geht es für die Borussia gegen den VfL Wolfsburg, der – gelinde gesagt – nicht allzu viele Fans zur Fahrt nach Dortmund mobilisiert. Also bleiben ein paar Plätze mehr für heimische Fans übrig. Doch was nützt es?

Habe mich also heute ins Abenteuer der Online-Kartenvergabe gestürzt. Wohlgemerkt: Es geht nicht etwa gegen die ungeliebten Bayern oder dito Leipzig, sondern eben gegen das nicht übermäßig attraktive Wolfsburg. Noch dazu kann ich mich – theoretisch mit zigtausend anderen Leuten – als Vereinsmitglied einloggen. Für uns Auserwählte gibt es den „freien“ Vorverkauf einen Tag vor dem offiziellen. Doch was nützt es?

„Ebenfalls per Zufallsprinzip“

Der Online-Zugang zum Ticketshop ist am entsprechenden Vorverkaufstag aus guten Gründen streng geregelt. Zitat aus der bürokratisch trockenen Erläuterung:

„Erst mit Beginn des Vorverkaufs (um 12 Uhr) wird eine festgelegte Anzahl an Personen per Zufallsprinzip in den Ticketshop gelassen. Alle Fans, die nicht sofort in den Shop geführt werden können (Hahaha! d. Red.), befinden sich dann in einem Warteraum, der transparent die Zeit angibt, bis die jeweilige Person an der Reihe ist. Die Position im Warteraum wird ebenfalls per Zufallsprinzip zugeteilt…“

Und wenn man sich nun schon um 10 Uhr einloggt? Dann bringt das offenbar auch keinen Vorteil: „Der Zeitpunkt, wann der Ticketshop (vor 12 Uhr) aufgerufen wird, ist nicht entscheidend für die spätere Ticketvergabe!“

Viele geben vorzeitig auf

Nun muss man also im virtuellen Warteraum ausharren. Ein kleines Männlein, das durch einen gelben Streifen auf ein Ziel hin schreitet, zeigt den Fortgang an. Wie niedlich. Jedoch ein schwacher Trost. Erste Meldung: 55 Minuten (!) Wartezeit bis zum ersehnten Eintritt in den Ticketshop. Offenbar geben an diesem Punkt manche schon auf, denn die Wartezeit verkürzt sich nun schneller, als die Uhrzeit voranschreitet. Plötzlich sind es „nur“ noch 42 Minuten, dann sprungweise 35, 29, 25, 18, 14, 8, 6, 5, 3… Bereits um 12.14 Uhr plus ein paar Sekunden ist die imaginäre Null-Linie erreicht, ich darf in die heiligen Hallen eintreten. Großes Oh und Ah!

Doch was ist das? Die knappe Viertelstunde hat anscheinend schon ausgereicht, dass andere Fans den gesamten Kartenbestand abräumen konnten. Ich verkneife es mir, sie „gierige Geier“ zu nennen. Ich wäre ja im Erfolgsfalle selbst einer gewesen. Jedenfalls heißt es an dieser Stelle, dass keine Karten mehr zur Verfügung stünden.

Einen anderen Browser benutzen? Längst probiert. Dauerfeuer mit der F5-Aktualisierungstaste? Zwecklos. Da muss man sich wohl ins Schicksal fügen.