Musikalisch lohnende Mozart-Rarität: „Ascanio in Alba“ an der Oper Frankfurt

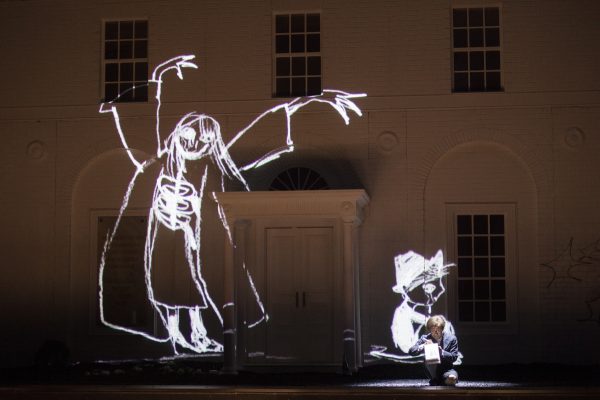

Die künstliche Welt im Zentrum: „Ascanio in Alba“ mit Kateryna Kasper (Venus) und Cecelia Hall (Ascanio). (Foto: Monika Ritterhaus)

Glückliche Menschen, wenn das Sollen und das Wollen in so wunderbarer Übereinstimmung zueinander finden. Für die junge Silvia ist der vorher bestimmte Bräutigam zugleich der Mann ihrer Träume.

Ein Wunder ist das nicht, hat doch keine Geringere als die Göttin der Liebe, Venus höchstpersönlich, das Verhältnis für ihren Sohn Ascanio arrangiert und Amor losgeschickt, um die Träume des Mädchens zu manipulieren, das sich prompt in das Traumbild Ascanios verliebt.

Der Konflikt, der daraus in Wolfgang Amadeus Mozarts „Ascanio in Alba“ entsteht, ist ein milder. Nur kurz währt die Wehmut, als Silvia einen jungen Unbekannten kennenlernt, der dem Mann ihrer Träume gleicht. Aber sie ist ja „Ascanio“ versprochen, den sie nie gesehen hat. Dieser Verpflichtung bleibt sie, ihre Neigung unterdrückend, treu. Bald belohnt Göttin Venus die standhafte Braut und offenbart ihre sorgfältig eingefädelte Tugendprobe: Der Geliebte aus ihren Träumen ist niemand anderes als ihr Bräutigam! Silvia und Ascanio haben die Prüfung bestanden und werden verheiratet; Wonne und Jubel durchziehen das Ende der musikalisch erstaunlich avancierten Partitur des 15jährigen Mozart.

Eine Allegorie für die Gegenwart?

Bei der Frankfurter Erstaufführung der „festa teatrale“ (aus dem Jahr 1771) versucht Regisseurin Nina Barzier tapfer, die Allegorie auf die Hochzeit des Habsburgers Ferdinand Karl mit Maria Beatrice d’Este in die Gegenwart zu holen. Im Bockenheimer Depot baut Christoph Fischer dafür eine kugelförmige Bühne wie einen abgeschlossenen Globus, in dem alle gefangen sind. Eine Galerie bietet der Göttin Venus – im beziehungsreich ausgedachten Libretto von Giuseppe Parini ein Reflex auf die Mutter Ferdinands und Ehestifterin Kaiserin Maria Theresia – den passend erhobenen Auftrittsraum.

In Fenstern ist verschwommen eine Außenwelt zu ahnen, die aber keine Rolle spielen darf. Die Natur muss draußen bleiben. Auf einer halbierten Weltkugel rollt dagegen eine kristalline, magisch beleuchtete Skyline herein: Symbol der neuen Stadt Alba, die der mythische Gründer Ascanio errichten soll, aber auch eine Chiffre für die künstliche, selbst konstruierte Welt der Figuren. Denn Venus tritt bei Brazier auf wie eine coole Konzernchefin, die alles unter Kontrolle hat – eine mächtige Frau wie aus einem Science-fiction-Märchen, in dem es freien Willen oder wild wuchernde Emotionen nicht mehr gibt, die Menschen aber auch nicht mehr merken, wie sie manipuliert sind – oder es willig akzeptieren.

Ein Spiel mit komplementären Farben

Dieses luftige Spiel mit künstlichen Konflikten wird von einer raffinierten Farbwahl der Bühne Fischers und den Kostümen von Henriette Hübschmann sinnlich unterstützt. Jonathan Pickers flutet das Bühnen-Ei mit sattgelbem Licht, in dem das saftige Blau der Kostüme des Venus-Gefolges durch die komplementäre Farbwirkung umso kraftvoller wirkt. Die Pink-Schattierungen, in denen Ascanio und Silvia auftreten, beißen sich damit – aber wenn sich das Licht ins Lindgrüne verschiebt, ergibt sich auch mit dem Pink ein komplementärer Gegensatz. So spiegeln sich in den intensiven Farben die Beziehungen und die wirklichen Verhältnisse der Figuren wider. An so viel kluger Offensichtlichkeit hat man seine Freude.

Viel zu gewinnen für heute ist aus diesem Jugendwerk ansonsten nicht, auch wenn Nina Brazier versucht, die Problematik der arrangierten, politisch motivierten Ehe in die Gegenwart ´zu übertragen. Aber die klassische Konfliktsituation zwischen individuellen Bedürfnissen und gesellschaftlichen Erwartungen findet sich in anderen Opern des 18. Jahrhunderts eindrücklicher und emotional-musikalisch bewegender gestaltet. Was über die Zeit hinaus spannend wäre, der Konflikt zwischen dem Traumbild eines Menschen und seiner realen Existenz, bleibt in Braziers Inszenierung ein Nebenthema. Da sich die Regie aber auf die Personen einlässt, ihnen Profil gibt und die Bezüge szenisch intensiv gestaltet, kommen keine Längen auf. Die knapp zweieinhalb Stunden ziehen sich nicht.

Souveräne Musik eines 15-Jährigen

Das ist auch Verdienst der Musik, die letztlich rechtfertigt, das aus der Zeit gefallene, stark an seinen Zweck gebundene Stück zu spielen. Mozarts formale Souveränität, seine melodische Erfindungskraft, seine Instrumentation – die Bläser sind markant, aber noch nicht so selbständig wie später – tragen den Abend. Alden Gatt, seit dieser Spielzeit Kapellmeister und Assistent des GMD an der Frankfurter Oper, leitet das Frankfurter Opern- und Museumsorchester zu straffen, aber nie überzogenen Tempi an, sucht einen eher strahlend kompakten statt transparenten Klang, lässt den Sängern Raum, sich zu entfalten…

…und die nutzen ihre Chance fabelhaft. Wieder einmal ist zu hören, wie erfolgreich sich Bernd Loebes beharrliche Ensemblepflege auswirkt. Die Rollen sind nach Typen besetzt, aber die jungen Leute auf der Bühne bringen auch technisch ungetrübt ausgebildete Stimmen mit und setzen ihr Potenzial erfrischend musikalisch gestaltend ein. Kateryna Kasper ist die erfahrenste unter den Solistinnen und bereits seit zehn Jahren im Ensemble. Ihre Venus changiert mit Autorität zwischen den mütterlichen und den herrscherlichen Zügen der Figur, die nach dem Vorbild Maria Theresias durchaus die umfassende Kontrollgewalt über ihre „Kinder“ beansprucht.

Cecelia Hall als Ascanio. (Foto: Monika Ritterhaus)

Karolina Bengtsson, seit dieser Spielzeit im festen Ensemble, hat das passende Timbre und die bezaubernde Finesse für die Rolle der jugendlichen Braut Silvia. Ascanio, mit sanftem Sentiment und runden Tönen gesungen von Mezzo Cecelia Hall, ist der wohlerzogene Bräutigam, ganz so fügsam wie das historische Vorbild, der zur Zeit seiner Hochzeit 17jährige Ferdinand. Ein formidabler Tenor aus dem Opernstudio, Andrew Kim, ist eigentlich als Priester Aceste ein williger Helfer der Venus auf Erden – in Braziers Deutung mutiert er zu einer Art Assistent. Kim singt mit unbekümmerter Verve, glänzendem Material und ein wenig zu jugendlich riskanter technischer Brillanz.

Ähnlich Anna Nekhames als Fauno mit dekorativen virtuosen Koloraturen und anspruchsvollen, mit technischen Kunststückchen gespickten Läufen: Die junge Sopranistin, 2022 dem Opernstudio entflattert und gleich zur „Königin der Nacht“ avanciert, lässt es nicht an der „geläufigen Gurgel“ mangeln, darf aber in der Kontrolle des Stimmsitzes noch zulegen, um ihre künftige Entwicklung gefährdungsfrei weiterzuführen. Auch Sekretärin (Aijan Ryskulova), Bodyguard (Stefan Biaesch) und die beiden als liebreizrosa Hostessen ausstaffierten Freundinnen Silvias (Valentina Ziegler, Isabel Casás Rama) fügen sich bruchlos in das visuelle und vokale Konzept der Aufführung ein. „Ascanio in Alba“ wird allein wegen seiner Thematik eine Mozart-Rarität auf der Bühne bleiben, musikalisch lohnt sich die Begegnung jedoch allemal.

Vorstellungen noch am 30. Dezember, 1. und 3. Januar. Info: https://oper-frankfurt.de/de/spielplan/ascanio-in-alba/?id_datum=3576