Unbewusstes aus der Dunkelkammer – Bilder des deutschen Surrealisten Edgar Ende in Haus Opherdicke

„De Profundis“ (1951) ist das Titelbild der Ausstellung (Foto: Michael Ende Erben/VG Bild-Kunst, Bonn 2018)

„Der gefesselte Sturm“ ist eins der letzten Bilder Edgar Endes. 1965 entstanden, zeigt es ein rotes, mit Seilen gespanntes Tuch, in dem sich ein Gesicht abdrückt. Und das Gesicht vergießt Tränen. Ist dies vielleicht die Ahnung des nahenden Todes, ist es die Trauer darüber, dass das kranke Herz (Ende starb an einem Herzinfarkt) nicht mehr stürmen kann? Eine Antwort hätte man von dem Künstler, dessen Werke jetzt in Haus Opherdicke zu sehen sind, vermutlich nicht erhalten. Alles sei in den Bildern, pflegte er den nach Deutung fragenden Betrachtern für gewöhnlich zu bescheiden.

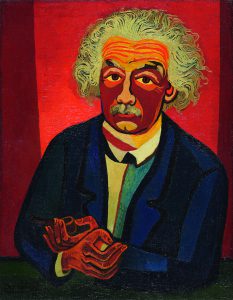

Edgar Ende, übrigens der Vater des wesentlich populäreren Kinderbuchautors Michael Ende („Momo“, „Jim Knopf“), gehört zu den wenigen surrealistischen Malern Deutschlands. Schon frühe Arbeiten wie „Die aus der Erde Kommenden“ von 1931 weiten die Szene ins bedrohlich Unwirkliche. Gewiss ist in Vorkriegsarbeiten wie dieser noch expressionistisches Pathos zu entdecken, doch es dominiert nicht.

Schon der junge Ende arbeitete mit tiefstehendem Licht und magisch überdehnter Räumlichkeit, weshalb man frühe Arbeiten bei flüchtigem Hinsehen auch seinem berühmten italienischen Kollegen Giorgio di Chirico zuordnen könnte. Über persönliche Kontakte zur französischen surrealistischen Szene ist jedoch nichts bekannt, ebenso nichts über Kontakte zu dem fast einzigen bedeutenden, aus Deutschland stammenden Surrealisten Max Ernst, der jedoch schon in den 20er Jahren nach Frankreich übersiedelte.

Frühwerk: „Die aus der Erde Kommenden (Auferstehung)“ von 1931 (Foto: Michael Ende Erben/VG Bild-Kunst, Bonn 2018)

1945 ging es weiter

Nach frühen beruflichen Erfolgen und ersten Verkäufen geriet Ende ins Visier der Nazis. 1936 wurde er als „entartet“ abgestempelt, Malen und Materialeinkauf wurden ihm verboten, Bilder von ihm, die bereits im Münchner Lenbachhaus hingen, wurden abgehängt.

Ende hielt sich an das Malverbot, war fünf Jahre lang Soldat – und machte 1945 genau da weiter, wo er in der Nazizeit aufgehört hatte. Sein Oeuvre ist von einer geradezu frappierenden Bruchlosigkeit, allerdings sind die Farben nun etwas kräftiger.

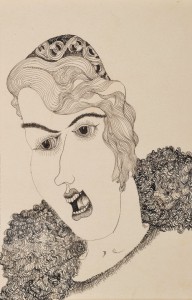

Monströse Wesen

Monströse Wesen wie die „Löwenengel“ bevölkern Endes Bilder, Tauben, deren Flügel menschliche Hände sind, überflattern eine Taucherglocke, ein Mann in roter Jacke schießt mit dem Gewehr auf Apothekerwaagen, die vor düsterer Sturmhimmelskulisse dahinfliegen: Wie entwickelte dieser Surrealist seine Phantasien in einer Zeit, in der zumal im Westen Deutschlands abstrakte Kunst als das Nonplusultra galt und Figuratives schnell als gestrig abgetan wurde? Nun, er ging, ganz bescheiden, in die Dunkelkammer.

Zettelkasten

Hier, in einer dunklen Kammer, in Abwesenheit jeglichen visuellen Reizes, wartete der Künstler auf Ideen. Sie strömten offenbar in reicher Zahl, und unter dem sparsamen Licht einer Taschenlampe skizzierte Ende Ideen, Eingebungen, „Gedankenblitze“ auf bereitliegenden Zetteln.

Ein besonderer Schatz in der Ausstellung, die Kurator Arne Reimann in Haus Opherdicke mit viel Feingefühl für diese singuläre Künstlerpersönlichkeit zusammengestellt hat, ist deshalb Edgar Endes Zettelkasten mit etlichen hundert Dunkelkammerskizzen. Wieder im Hellen zog mal er selbst, mal seine sehr viel jüngere Frau Lotte Schlegel ein Zettelchen, und dann entstand nach der skizzierten Idee vielleicht ein Bild. Ende glaubte, mit seiner Methode im dunklen, gleichsam lichtentleerten Raum Bildideen aus dem „kollektiven Unbewussten“ zu erreichen, die er seinem schöpferischen Tun unterlegte.

Flüchtig notiert

Etliche Zettel sind in Opherdicke – unter Glas und bei gedämpftem Licht – nun ausgestellt, und es ist nicht eben so, dass sich Mal um Mal sofort das Meisterwerk zeigte. Einen Großteil der Dunkelkammer-Inspiration wird Edgar Ende also wohl im Kopf gespeichert haben, da ist das Papier dann nur ein Trigger. Doch entscheidend ist ja, was hinten rauskommt.

Bald vergessen

Edgar Ende war zu Lebzeiten recht erfolgreich, unter anderem 1948 und 1954 Teilnehmer der Kunstbiennale Venedig und in seinen letzten Jahren Präsident des Münchner Hauses der Kunst. Doch das Vergessen setzte bald nach seinem Tod schon ein, und auch der Versuch seines Sohnes, mit einer großen Ausstellung in den frühen 80er Jahren den Vater dem Vergessen zu entreißen, war nur von mäßigem Erfolg gekrönt.

Erst in jüngerer Zeit ist wieder ein wachsendes Interesse an Künstlern jener „verlorenen Generation“ wahrnehmbar, die ihre „besten Jahre“ durch die Nazi-Herrschaft verloren und zu denen auch Ende zählt. Vor allem Kunst des gut 20 Jahre älteren Karl Hofer erzielte in den letzten Jahren große Verkaufserfolge. Er war zwar kein Surrealist, aber er verwendete die gleichen Farben wie Ende, weiß der Kunstsammler Frank Brabant, der schon etliche Opherdicker Ausstellungen bestückte und von dem hier jetzt drei Exponate stammen. Immerhin sind diese aus den 30er Jahren, und da gibt es nur ganz wenig, weil Edgar Endes Münchner Atelier mit all der vielen Kunst darin 1944 einem britischen Bombenangriff zum Opfer fiel.

Das ist nicht Emma. „Die Angst der Berge“ (1958) (Foto: Michael Ende Erben/VG Bild-Kunst, Bonn 2018)

Katalog enthält das Werkverzeichnis

Der Katalog zur Ausstellung schließlich, eine Besonderheit, umfasst auch das alphabetische Werkverzeichnis der Gemälde, Gouachen, Grafiken und Zeichnungen. Ende-Experte Axel Hinrich Murken hat es in drei Jahrzehnten erarbeitet.

- „Edgar Ende – Melancholie und Verheißung“

- Haus Opherdicke, Dorfstr. 29, Holzwickede

- Bis 24.2.2019

- Geöffnet Di – So 10:30 – 17:30 Uhr

- Eintritt 4 €

- Katalog 25 € im Museum, 28 € im Buchhandel

- www.kreis-unna.de