Von der Eiszeit bis zur Digitalisierung – eine umfangreiche Geschichte der Ostsee

Seltsame Wesen sollen einst an den Gestaden der heutigen Ostsee gelebt haben. Der römische Naturforscher und Universalgelehrte Gaius Plinius Secundus Maior (ca. 23-79 n. Chr) vermochte über mutmaßliche Menschen des hohen Nordens freilich nur vom Hörensagen zu schreiben:

Man erzähle von Inseln, „auf denen Menschen mit Pferdefüßen geboren werden (…) und von anderen, auf denen die Bewohner ihre sonst nackten Körper durch ihre übergroßen Ohren völlig bedecken sollen.“

Klingt ein bisschen spekulativ, oder? Die Landstriche wurden von Süden her erst recht spät entdeckt. Dieser Umstand ließ viel Raum für Phantasien, die das gänzlich Unbekannte und Fremde zu imaginieren suchten. Erst 1539 fertigte der Schwede Olaus Magnus, Bischof von Uppsala und Kartograph, eine einigermaßen brauchbare Landkarte an, die den wirklichen Umrissen schon ähnelt.

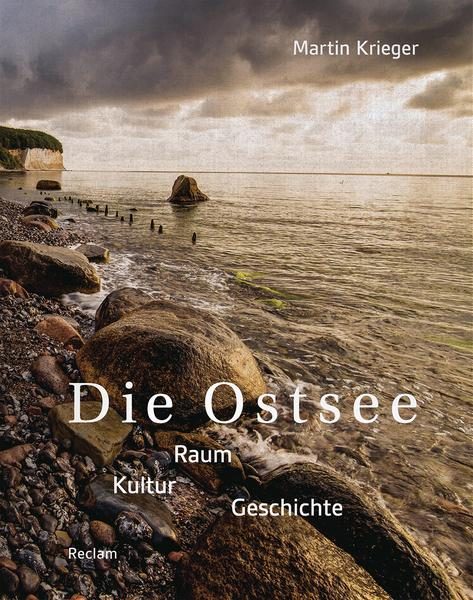

Heute wissen wir’s etwas besser. Manche, wie der Kieler Historiker Prof. Martin Krieger (Spezialgebiet: Geschichte Nordeuropas), kennen sich so gut mit der Materie aus, dass sie ein Buch daraus machen, welches über weite Strecken als Standardwerk gelten darf und sich als vorbereitende oder begleitende Lektüre zum nächsten Ostsee-Urlaub empfiehlt: „Die Ostsee. Raum – Kultur – Geschichte“ ist eine umfassende Darstellung so gut wie aller Aspekte, die das relativ kleine Meer (es würde ungefähr zweimal in die Nordsee und rund 300 Mal in den Atlantik passen) betreffen. Manches kann freilich nicht tiefgreifend erläutert, sondern nur gestreift werden. Wie denn auch anders?

Lange unter einer Eisschicht verborgen

Zunächst die erdgeschichtliche Dimension: Als im heutigen Frankreich und Spanien schon die Höhlenmaler zugange waren, lastete auf dem späteren Ostsee-Areal noch eine dicke Eisschicht. Die nachfolgende Erderwärmung war dazumal eine günstige Entwicklung, sie ermöglichte Leben und später die dauerhafte Besiedlung des europäischen Nordostens. Die Ostsee-Anrainer hießen später Norddeutschland, Dänemark, Schweden, Polen und Baltikum sowie Finnland, auch gehörte ein Teil Russlands um St. Petersburg hinzu.

Im Vergleich zu südlichen Gefilden des Kontinents war der Nordosten stets mit ziemlicher Verspätung an der Reihe, auch die Christianisierung vollzog sich hier erst mit großer Verzögerung. Kehrseite: Die Gegenden rund um dieses oft stille, zuweilen aber auch tosend gefahrvolle Meer galten mitsamt den Bewohnern als urtümlich. Ein rätselhafter Ostsee-Fund, nämlich eine Buddha-Figur aus dem 6. Jhdt. n. Chr., scheint jedoch darauf hinzudeuten, dass es schon zu jener frühen Zeit keine völlige Isolation von aller Welt gegeben haben kann.

Als Schiffe in Heringsschwärmen steckenblieben

Und so entwirft der Kieler Professor ein historisches Ostsee-Panorama, das über die Stein-, Bronze- und Eisenzeit sowie die (auch nicht so leicht einzugrenzende) Wikingerzeit zunächst bis zur Hanse reicht. Hier halten wir kurz inne. Wir erfahren, dass es sich gar nicht um einen festgefügten Städtebund gehandelt habe, sondern eher um lose Verbindungen ohne Gründungsakt oder übergreifende Verträge. Deshalb könne man auch nicht exakt sagen, welche Stadt zu welcher Zeit dazugehört hat. Jedenfalls begann im 13. Jahrhundert der Aufstieg Lübecks, und die Hansekogge ersetzte alsbald zunehmend die alten Formen der Wikinger-Schiffe, denn in den bauchigen Koggen ließ sich erheblich mehr Ware transportieren, was den aufblühenden Handel begünstigte.

Eine vielleicht nur unwesentlich übertriebene zeitgenössische Darstellung des dänischen Geschichtsschreibers Saxo Grammaticus besagt, die Heringsschwärme seien damals so ungeheuer dicht gewesen, dass Schiffe sie kaum durchdringen konnten, manche seien buchstäblich im Fisch steckengeblieben…

Backsteingotik, Reformation und Aufklärung

Und weiter geht’s durch die Epochen: die Zeit des Deutschen Ordens (Besiedlung und Kolonisierung ostwärts), das Aufkommen der Backsteingotik, die auch im Norden furchtbar grassierende Pest, sodann die Reformation, der Dreißigjährige Krieg, der Fernhandel im Zeichen des Kolonialismus (in dem die Ostseeregion wegen der gar zum umständlichen Seewege nach Indien eher eine Nebenrolle spielte). Allerdings gab es auch dänische Sklavenhändler, die Waffen produzierten, für den Gegenwert in Afrika Sklaven kauften, die wiederum auf karibischen Inseln beim Zuckeranbau ausgebeutet wurden. Eine schreckliche Frühform der „Globalisierung“.

Großen Anteil an der Entwicklung eines Regionalbewusstseins (nicht nur rund um die Ostsee) hatte in der Aufklärung Johann Gottfried Herder, der jeder Region einen unvergleichlichen Eigenwert beimaß. Dass mit Immanuel Kant einer der größten Köpfe der Aufklärung just an der Ostsee, nämlich in Königsberg höchst sesshaft war, dürfte sich herumgesprochen haben.

1793 eröffnet mit Heiligendamm das erste Seebad

1793 beginnt eine bis heute reichende Entwicklung, die auch einen Ausgangspunkt des Buches bildet, nämlich die Entstehung der Urlaubsregion Ostsee. Im genannten Jahr eröffnete das Seebad Heiligendamm in Mecklenburg. Auch hierbei pflegte man sorgsam das Bild von der Ostsee als einer unverdorbenen und ursprünglichen Landschaft.

Allerdings ging auch die Industrialisierung nicht spurlos an der Ostsee vorbei. Kanäle und Eisenbahnbau durchschnitten die Landschaft, es wurden große Werften und andere Betriebe gegründet.

Relativ kurz abgehandelt werden die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts. Dazu heißt es, die Ostsee sei – mit wenigen Ausnahmen (Stichwort: Kieler Matrosenaufstand) – eher ein Nebenschauplatz gewesen. Wahrscheinlich ergibt es ja auch wenig Sinn, im Rahmen einer Gesamtschau näher auf grundstürzende Ereignisse einzugehen, für die man keine einzelnen Kapitel, sondern ganze Bücher braucht.

Weiterer Haltepunkt ist die „Wende“ um 1989, in deren Gefolge rund um die Ostsee alte, im Kalten Krieg abgeschnittene Handelswege wieder bedeutsam wurden. Man kann nur hoffen, dass das so bleibt.

Im Schlussteil, der „Bedrohungen und Chancen der Zukunft“ abwägt, geht Krieger seltsamerweise nicht auf den Klimawandel und einen womöglich ansteigenden Meeresspiegel ein, sondern – für sich schon bedrohlich genug – auf Vermüllung und Überfischung der Ostsee. Und die Chancen? Sieht Krieger vornehmlich darin, dass rund um Helsinki und Stockholm, aber auch in Dänemark und im Baltikum die Digitalisierung rasante Fortschritte mache. Deutschland wird dabei nicht eigens erwähnt…

Übrigens: Gerade angesichts der hervorragenden Druckqualität hätte man sich noch mehr prägnante Bebilderung gewünscht. Vielleicht in einer späteren Auflage?

Martin Krieger: „Die Ostsee. Raum – Kultur – Geschichte“. Reclam Verlag, 296 Seiten mit 7 Karten und 65 Abbildungen, Literaturverzeichnis und Register. Gebundene Ausgabe, Großformat (ca. 27 x 21 cm). 39 €.