Das Leben ohne Verdünnung: Otto Dix in Düsseldorf

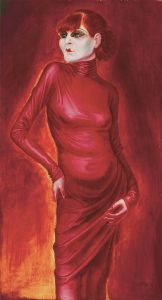

Otto Dix: „Bildnis der Tänzerin Anita Berber“, 1925. (Sammlung Landesbank Baden-Württemberg im Kunstmuseum Stuttgart / © VG Bild-Kunst, Bonn 2016)

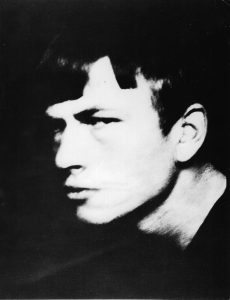

Er hatte was, dieser junge Mann aus dem Osten. Eine Frechheit, einen Charme, ein markantes Gesicht. Er trug schicke Anzüge, aber er sah darin nicht aus wie ein Bürger, eher wie ein Gangster aus dem Kintopp. Und malen konnte der Kerl, zum Fürchten!

Die Gesellschaft im Düsseldorf der locker-leichten 1920er-Jahre war irritiert, amüsiert, fasziniert. Otto Dix (1881-1969), im thüringischen Kaff Untermhaus geborener Sohn eines Eisengießers, machte 1922-25 sein Glück am Rhein, hier startete er seine Karriere. „Der böse Blick“, so der Titel einer grandios sortierten und arrangierten Schau im K20, führte den Meister der sogenannten Neuen Sachlichkeit geradewegs in den Olymp der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts.

Am liebsten möchte man sofort die fatalen Weiber sehen, für die Dix berühmt wurde. Seine „Tänzerin Anita Berber“ von 1925, dieses kaputte Luder aus der Berliner Szene, lockt und leuchtet weit und breit an der Fassade der Düsseldorfer Landesgalerie: kreidebleich, mit rotem Haar, roten Lippen und rotem Kleid im roten Licht wie eine Teufelsbraut. Und da drinnen sind noch viele andere – „Mieze“ mit den Krallenhänden, „abends im Café“, die lauernde „Liegende auf Leopardenfell“ oder „Ellis“, die hinter einem koketten Schleier die gelben Augen und das bissige Grinsen einer bösen Katze zeigt. Sie sind alle Teil der Vorstellung, die wir uns – auch durch Dix – von den wilden 20er-Jahren machen.

Der Mensch im entfesselten Zustand

Aber man sollte erst einmal nach links gehen, in den Ausstellungssaal, der konzentriert von dem Ereignis handelt, das den Optimismus des frühen 20. Jahrhunderts zerschmetterte. Der Weltkrieg 1914-18 veränderte alles. Wie viele Künstlerkollegen war auch der talentierte junge Dix freiwillig an die Front gezogen, um, wie er sagte, „etwas Gewaltiges“ zu erleben, „den Menschen in diesem entfesselten Zustand“.

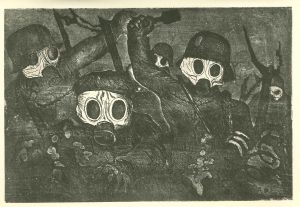

Soldat Dix schoss unbekannte Gegner nieder, wurde selbst verwundet. Er sah Panik, Verwüstung – und er zeichnete, hielt alles fest. Zehn Jahre später entstand seine legendäre Grafikfolge „Der Krieg“. Drastischer als Dix kann man das Entsetzen nicht zeigen: die Grimassen der Toten, die Kadaver der Pferde, die aufgerissenen Augen, die zerbombte Erde.

Otto Dix: „Sturmtruppe geht unter Gas vor“ (Detail), 1924. Aus: „Der Krieg“, Zyklen aus 50 Radierungen, 2. Mappe (Otto Dix Archiv, Bevaix / © VG Bild-Kunst, Bonn 2016 / Foto Kunstsammlung NRW)

Der Veteran, zuletzt Vizefeldwebel, will nichts mehr beschönigen. In Dresden, wo er die Akademie besucht, propagiert Dix Wahrhaftigkeit: „Ich brauche die Verbindung zur sinnlichen Welt, den Mut zur Hässlichkeit, das Leben ohne Verdünnung.“ Das kommt bei den bürgerlichen Kunstfreunden nicht so gut an. „Ich kumm uff keinen grienen Zweich“, soll er 1920 gesächselt haben, „meine Malereien sind unverkäuflich.“ Doch der Kollege Conrad Felixmüller vermittelt ihm den Kontakt mit der Düsseldorfer Avantgarde-Gruppe Junges Rheinland – und empfiehlt ihn bei Johanna Ey, einer Bäckersfrau, die seit 1916 ein Galerie-Café in der Nähe der Düsseldorfer Akademie betreibt, mit Otto Pankok und Gert Wollheim arbeitet und schon viele Künstler durchgefüttert hat. „Großes Ey, wir loben dich …“, dichtet „Dada“-Max Ernst für sie.

Otto Dix: „Dienstmädchen am Sonntag“, 1923. (Otto Dix Stiftung / © VG Bild-Kunst, Bonn 2016 / Foto Kunstsammlung NRW)

Beim Tanzen verliebt sich der Künstler

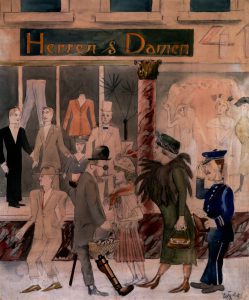

Mutter Ey lädt Dix im Herbst 1921 nach Düsseldorf ein, lässt ihn im Hinterstübchen übernachten und knüpft für ihn wichtige Kontakte. Durch sie lernt er den Arzt und Sammler Dr. Hans Koch kennen, der mit seiner mondänen, aber unzufriedenen Ehefrau Martha ein Graphisches Kabinett betreibt. Koch lässt sich von Dix porträtieren – und Dix tanzt Charleston mit der 26-jährigen Martha. Er ist betört von ihren Mandelaugen, dem vollen Mund, der kess geschnittenen Pagenfriseur und dem mondänen Stil. Und er tanzt verdammt gut. Die beiden verlieben sich schnell, und tatsächlich hat der Ehemann nichts dagegen, weil er seinerseits schon länger die Schwägerin Maria bevorzugt. Man ist nicht spießig im Düsseldorf der 20er-Jahre.

Martha, von Dix „Mutzli“ genannt, lässt sich flott scheiden und heiratet ihren schnieken Maler im Februar 1923. Er porträtiert sie stolz in Öl mit ihrem breitkrempigen roten Hut und dem schwarzen Pelz, das Bild ist eine dunkle Pracht. Im Juni kommt ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt: Nelly. Papa Dix malt berückende Porträts von der molligen Kleinen. Auch den später geborenen Söhnen Ursus und Jan huldigt er künstlerisch und zeichnet Bilderbücher für sie.

Otto Dix: „Herren und Damen“, 1922 (Private Collection, Courtesy Richard Nagy Ltd., London / © VG Bild-Kunst, Bonn 2016 / Foto: Kunstsammlung NRW)

Schmeicheleien gibt es nicht

Man findet ihn in dieser Ausstellung also durchaus, den liebevollen Maler und Familienmenschen Dix. Kuratorin Susanne Meyer-Büser hat der weichen Seite einen Raum gegeben. Aber seine große Stärke zeigt sich, wenn er ohne innere Rücksicht arbeitet. „Wir wollten die Dinge ganz nackt, klar sehen, beinahe ohne Kunst“, erklärt er 1965 im Rückblick. Das akzeptierte auch seine Förderin Mutter Ey, von der er 1924 ein großes, repräsentatives Öl-Bildnis malt, auf dem sie in ihrem lila Seidenkleid und mit dem geliebten spanischen Kamm im schwarz gefärbten Haar vor einem roten Vorhang erscheint. Sie posiert wie eine barocke Königin. Aber die 60-jährige Frau Ey sieht eben aus, wie sie aussieht: fett, Doppelkinn, Falten um den Mund, starre Augen hinter runden Brillengläsern. Eins ist allerdings klar: Da steht eine unumstößliche Persönlichkeit.

Otto Dix: „Mieze, abends im Café“, 1923 (Buchheim Museum der Phantasie, Bernried / Starnberger See / © VG Bild-Kunst, Bonn 2016 / Foto Kunstsammlung NRW)

Lobhudelei gibt’s nicht von dem aufstrebenden Malerstar, der die abgetakelten Nutten und gierigen Freier, die Berliner Puffmütter und die Hamburger Matrosen mit gnadenloser Deutlichkeit festhält. Die subtile Farbigkeit seiner Aquarelle steht in krassem Kontrast zur Schärfe der Aussage. Und auch Freunde und Kunden werden nicht geschont. Wie ein insektenhaftes Männlein, bläulich und mager, gestikuliert Adolf Uzarski, Gründungsmitglied des Jungen Rheinlands. Der große Schauspieler Heinrich George hockt da wie ein wütender Ochsenfrosch. Paul Ferdinand Schmidt, der Direktor der Kunstsammlungen Dresden, erscheint klapprig und verknittert, während der (sicher sehr gut zahlende) Düsseldorfer Farbenfabrikant Julius Hesse im nüchternen Dreiviertelprofil zumindest einen lebendigen Teint haben darf.

Symphonie einer Großstadt

In zwei Ecken der raffiniert gebauten und farbig unterteilten Ausstellung flimmern Ausschnitte des Stummfilms „Berlin – Symphonie einer Großstadt“ von 1927. Unterlegt von Geräuschen und Musik wimmeln da die Bilder einer Zeit. Man sieht die Autos und Trambahnen, die Revuegirls auf den Bühnen, die Damen mit den kurzen Haaren und Kapotthüten. Die Welt war modern und chaotisch geworden – und Dix war ihr leidenschaftlicher Maler. 1925 zieht er in die Hauptstadt, 1927 wird er Professor in Dresden, die Welt beachtet ihn. Dann kommen die Nazis, entlassen Dix sofort aus seinem Amt und stellen ihn kalt. Mit der Familie zieht er sich zurück an den Bodensee, wo er versucht, nicht weiter aufzufallen. Es entstehen altmeisterliche Idyllen. Aber das ist eine andere Geschichte.

Information:

„Otto Dix – Der böse Blick“: bis 14. Mai in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen K20, Düsseldorf, Grabbeplatz. Geöffnet Di.-Fr. 10 bis 18 Uhr, Sa./So. 11 bis 18 Uhr. Jeden ersten Mi. im Monat bis 20 Uhr. Katalog 34 Euro. Die Schau wird anschließend von Juni bis Oktober in der Tate Liverpool in Großbritannien gezeigt: „Portraying a Nation: Germany 1919-1933“. www.kunstsammlung.de