Erfrischend neu: Philippe Herreweghe eröffnet Beethoven-Zyklus in der Essener Philharmonie

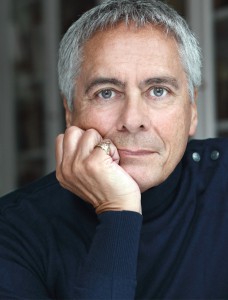

Der Residenz-Künstler der Philharmonie Essen: Philippe Herreweghe. Foto: Bert Hulselmans

Ein Beethoven-Zyklus. Wieder einer. Muss man das haben? Nein. Heerscharen von Dirigenten haben sich an Beethoven abgearbeitet, mehr als ein Dutzend Zyklen sind auf dem Tonträgermarkt verfügbar. Kaum ein Orchester kommt in seiner Spielzeit ohne Beethoven aus. Lesarten von Furtwängler bis Harnoncourt erschließen jeden denkbaren Zugang zur musikalischen Welt dieses Titanen – der diesen mythischen Titel wirklich verdient, weil er in seiner Zeit und noch ein Jahrhundert danach weltumwälzend gewirkt hat.

Also, was soll die Aneinanderreihung der neun Symphonien in den nächsten beiden Jahren in der Essener Philharmonie? Wäre es nicht aufschlussreicher gewesen, Beethoven mit der Symphonik seiner Zeit über Haydn und Mozart hinaus zu konfrontieren, um den revolutionären Zug seiner Musik einmal hörbar und nicht nur in musikwissenschaftlichen Traktaten nachlesbar zu machen? Wäre es nicht ergiebiger, Beethoven mit denen zu konfrontieren, die an ihm gelitten haben, gewachsen sind oder ihn kühn und keck hinter sich gelassen haben? Nein – Beethoven pur muss es sein – so verkauft sich’s am besten!

Es muss also nicht sein, aber man ist trotzdem dankbar, dass es so ist. Weil in Essen ein Dirigent Beethoven verantwortet, der vielleicht doch noch etwas mehr zu sagen hat als üblich. Weil dieser Mann Philippe Herreweghe heißt. Und weil er mit einem Orchester kommt, das seit 1991 auf ihn, seinen Gründer, eingeschworen ist.

Herreweghe gehört zu den Musikern, die erfolgreich Kurs halten – zwischen dem Traditionalismus eines Christian Thielemann oder Kurt Masur und den umstürzlerischen Neudeutungen, wie sie auf die grandiosen Entdeckungen Nikolaus Harnoncourts folgten und heute von Stars wie Teodor Currentzis weitergesponnen werden – am 9. Januar 2016 etwa in der Kölner Philharmonie mit Beethovens Fünfter.

Genauer Blick auf innovatives Potenzial

Herreweghe schaut genau hin, welche klanglichen Ergebnisse jenseits des Sinnenreizes des Ungewohnten für ein strukturelles Erforschen der Musik geeignet sind. Er übertreibt nichts, sondern liebäugelt mit der Eleganz und Gemessenheit des frühen 19. Jahrhunderts. Aber er verharmlost Beethoven damit nicht, sondern legt sein innovatives Potenzial für heutige Ohren vernehmbar frei.

Das ist nicht einfach: Die Dritte zum Beispiel, die das Eröffnungskonzert des Zyklus’ abschließt, Ist so bekannt, dass sich der Zuhörer gar nicht mehr vorstellen kann, was daran so neu und unerhört gewesen sein soll. Der unbestreitbar appellative Charakter des „Ideenkunstwerks“ Beethovens und die damit zusammenhängende Neuheit der Sinfonie erregen nicht mehr. Aber Herreweghe macht hörbar, dass der gewaltige erste Satz mit den formalen Kriterien des Sonatensatzes kaum in den Griff zu bekommen ist. Er holt mit kalkulierten dynamischen Effekten den „Trauermarsch“ aus der Sphäre des emotional berührenden Charakterstücks und betont, dass der Typus des Marsches aufgebrochen ist durch ein Fugato mit zwei neuen Themen.

Und er erschließt den letzten Satz als höchst ungewöhnlichen, formal ebenfalls kaum festzulegenden Variationensatz mit zwei Fugen, gestaltet aus dem Kontretanz und dem ungarischen Vérbunkos – und einem Geschwindmarsch als Coda dazu. Peter Schleuning hat dieses Finale als „das wagemutigste formale Experiment der gesamten Symphonie-Geschichte“ bezeichnet: Sicher einer der Gründe, Beethovens Dritte, gegen den „Genuss“ gebürstet, immer wieder zur Diskussion zu stellen.

Beethovens Zweite – wirklich „wild“ und „grell“?

Noch aufschlussreicher als die „Eroica“ gerät Herreweghe die seltener gespielte und oft unterschätzte Zweite. „Wild“ und „grell“ fand der Kritiker Friedrich Rochlitz Beethovens neues Werk. Herreweghe lässt mit einem deutlichen Ruck im Tonfall den Abstand zur Ersten erleben: Die heftig akzentuierten Schläge des Orchesters werden irritierender, die Tremoli hitziger, das Cantabile intensiver.

Das Orchestre des Champs-Élysèes ist für diese Demonstration bestens gerüstet: Die Bläser spielen farbenreiche, akzentuierungsfreudige historische Instrumente (bzw. Nachbauten), die tiefen Streicher sind ausreichend groß besetzt, die Geigen huldigen weder papieren-flachem Historisieren noch einer dogmatischen Vibrato-Abstinenz. So wird das motivische Wechselspiel zwischen den Instrumenten im ersten Satz lebendig und spannend, sind die Akzente „wild“ und eine Farbe wie die der Fagott-Stellen im zweiten Satz mehr als eine Anekdote. Die Schroffheit nimmt zu, die harten Pauken geben den Sforzati Nachdruck und machen die Orchestertutti „grell“. Man hört, wie Beethovens insistierende Energie seine Zeitgenossen irritiert haben dürfte.

Und die Erste? Die scheint Herreweghe bewusst aus „Haydns Geist“ zu gestalten – als Hommage an den Mann, dem Beethoven unendlich viel zu verdanken hatte. Locker der Ton, lyrisch anmutig das eröffnende Adagio, leicht und transparent die Durchführung des ersten Satzes. Aber Herreweghe verleugnet nicht, dass hier ein Feuerkopf am Werke war, der den Wienern gehörig einheizte – und das nicht nur durch seine rüden Manieren. Die Dynamik und Bewegungsenergie bleibt etwa im herrlich federnden Spiel des Orchesters im Finale nicht bloß eine pikante Zutat, sondern kündigt die Expressivität an, mit der Beethoven sehr bald über „Mozarts Geist aus Haydens Händen“ hinauswachsen sollte.

Mit Spannung darf erwartet werden, wie der Residenz-Künstler der Essener Philharmonie in dieser Spielzeit mit den mittleren Symphonien des Genies aus dem rheinischen Bonn das Unbekannte im allzu bekannt Scheinenden aufdecken wird: Am 5. März 2016 folgen die Vierte und die Fünfte – und dazu ein weiteres Werk, das Musikgeschichte geschrieben hat: das Violinkonzert.