Detlef Orlopps starke Strukturen und Plakate aus der DDR im Essener Folkwang-Museum

In der Malerei wären solche Bilder etwas Vertrautes. Viele von ihnen zeigen gleichmäßige Oberflächen, sind monochrom und wirken in der Hängung schnell wie Serien. Vielleicht würde man, wäre es Gemaltes, von „konkreter Kunst“ sprechen, vielleicht auch könnte man in ihnen Totalübermalungen im Stil Gerhard Richters zu erkennen glauben.

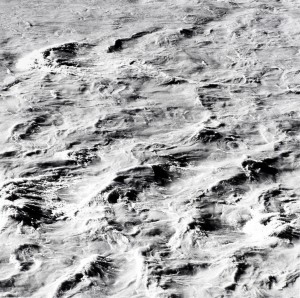

Tatsächlich jedoch sind die rund 160 Bilder Fotografien und zeigen sorgfältig abgelichtete Strukturen in urwüchsigen Landschaften oder auf bewegten Wasseroberflächen. Sie entstanden in einem Zeitraum von rund 60 Jahren, ihr Schöpfer ist der Fotograf Detlef Orlopp, dem das Essener Folkwang-Museum jetzt eine große Werkschau ausrichtet. Die Bilder entstammen einem Ankauf von rund 500 Arbeiten, den das Museum 2012 tätigte.

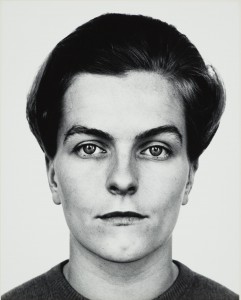

Detlef Orlopp, 1937 in Westpreußen geboren, gehörte zu den ersten Schülern Otto Steinerts, der als Fotolehrer zunächst in Saarbrücken, später in Essen die „subjektive Fotografie“ begründete. Und wenn man nun in Essen Orlopps Arbeiten sieht, mag man das kaum glauben. Denn schon seine seriellen Portraitreihen, die er in den frühen 60er Jahren beginnt, prägt offenkundig der Versuch, die subjektive Handschrift des Lichtbildners durch formale Einheitlichkeit verblassen zu lassen.

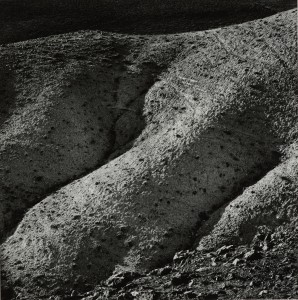

Orlopps Landschaften aus jener Zeit indes lassen das Topographische, das Ortstypische noch erkennen, zeigen Bergspitzen und Felswände, Dünenformationen und Küstenlinien. Man ahnt die Wucht der urwüchsigen Natur, doch „beweist“ der Fotograf sie nie, etwa durch Größenvergleiche mit Spuren zierlicher Zivilisation. Die minimalistische Kunstrichtung Zero, so Kurator Florian Ebner, habe Orlopp in seinen frühen Schaffensjahren sehr beeinflusst. Man glaubt es, sieht man seine Bilder, gern.

In den folgenden Jahrzehnten entstehen Arbeiten, die noch radikaler sind. Sie zeigen ausschließlich rhythmische Struktur und sind nicht mehr verortbar. Seriell reiht Orlopp das Ähnliche aneinander , was dieser Ausstellung in den angenehm zurückhaltenden Räumlichkeiten des Folkwang-Neubaus geradezu meditativen Charakter verleiht. Doch auch wer hier nicht die Seele schweben lässt, ist tief beeindruckt von der Vielfalt der wahrgenommenen Strukturen und von der vielen (Fotografier-) Arbeit, die in dieser Ausstellung steckt. Übrigens entstanden alle Abzüge – die meisten von ihnen im lange Zeit größten Konfektionsmaß 50 x 60 Zentimeter – sämtlich noch auf traditionelle Weise als Bromsilbergelantine-Abzüge in der Dunkelkammer.

Der serielle Charakter des Oeuvres lässt einen an die Bechers denken, die es mit ihren fotografischen Reihungen von Industrieanlagen, Fachwerkhäusern usw. zu Weltruhm brachten. Interessanterweise machte Orlopp von 1952 bis 1954 eine Fotografenlehre in Siegen, der selben Stadt, in der der sechs Jahre ältere Bernd Becher das Licht der Welt erblickt hatte. Gleichwohl war ihrer beider künstlerischer Werdegang höchst verschieden, haben sich die kreativen Lebensbahnen wahrscheinlich nie gekreuzt.

Der vorzügliche Katalog zur Ausstellung übrigens wurde, eine Besonderheit, auf zwei verschiedenen Papiersorten gedruckt. Frühe Bilder erscheinen in Hochglanz und reinem Weiß, spätere mit einem Hauch von Sepia auf mattem Papier. So kommt der Druck den Vorlagen besonders nahe. Ältere Fotografen fühlen sich bei dieser Materialwahl an die traditionsreichen Agfa-Fotopapiere „Brovira“ und „Record rapid“ erinnert.

Plakate aus der DDR 1949 – 1990

Die andere neue Ausstellung im Essener Folkwang-Museum hat mit der ersten nur Ort und Zeit gemein. Sie zeigt „DDR-Plakate 1949 – 1990“, ein Gutteil des Materials kommt von der Berliner Stiftung Plakat Ost.

Ja, auch in der DDR wurde geworben – für die richtige Politik und gegen den Klassenfeind, gewiss, aber ebenso für Kino und Theater und auch für die Waren, die beispielsweise der „Konsum“ für die Werktätigen (oft leider nicht) bereithielt.

Werbung hatte in der Mangelwirtschaft der DDR immer die Aura des Absurden. Und sie galt als ungelenk, über „Plaste und Elaste aus Schkopau“, die mit schäbigem Schild an einer Brücke beworben wurden, haben Generationen von westdeutschen Transitautobahnbenutzern gelacht. Gleichwohl entstand in der DDR eine Vielzahl vorzüglicher Plakate. Manche davon waren auch im Westen bekannt, wie die schwungvolle Erweiterung des „MM“-Logos der Leipziger Messe zu einem Pärchen mit Koffern, das energisch durch das Bild strebt, der Messe entgegen vermutlich. Es entstand schon 1956, seine Schöpfer waren Margarete und Walter Schultze.

Klaus Wittkugel: „Kunst im Kampf“. Plakat zur Ausstellung der deutschen Akademie der Künste, 1962 (Foto: Museum Folkwang/VG Bild-Kunst, Bonn)

Viele klassenkämpferische Arbeiten mit roten Fahnen und geballten Fäusten, für den sozialistischen Aufbau und gegen die Bonner Kriegstreiber, sind fachlich und ästhetisch ausgesprochen gelungen. Es ist Plakatkunst im Stil der Zeit, der auf beiden Seiten der immer stärker befestigten Staatsgrenze recht ähnlich war. In den Siebzigern hielt vereinzelt die Pop Art Einzug ins DDR-Plakatschaffen, beispielsweise in der Werbung für Ulrich Plenzdorfs auch im Westen stark beachteten Film „Die Legende von Paul & Paula“ mit Angelica Domröse und Winfried Glatzeder. Auf den ersten Blick wirkt das wie ein Entwurf von Heinz Edelmann, der das Cover der Beatles-Platte „Yellow Submarine“ gestaltete. Doch der tatsächliche Schöpfer hieß Klaus Vonderwerth.

Die jüngsten Plakate stammen aus der Zeit, als es die DDR fast schon nicht mehr gab. 1990 bewarb das Bündnis 90 einen gewissen Jochen Gauck mit dem Slogan „Freiheit – wir haben sie gewollt – wir gestalten sie!“ – „Tatkräftig – zuversichtlich – mit norddeutschem Profil“ steht außerdem noch auf dem Plakat, was immer mit Letzterem gemeint ist.

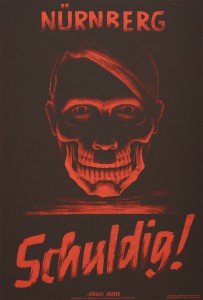

Jürgen Freeses Plakat „Nürnberg schuldig!“ von 1946 ist sogar um einiges älter als die DDR. (Foto: Museum Folkwang)

„Anschläge von ,Drüben’“, so der Titel der Plakatausstellung mit dem heutzutage wohl unvermeidlichen Doppelsinn, ist nicht zuletzt eine Einladung zum Nachdenken über den anderen deutschen Staat, den es eben auch einmal gab und den viele am liebsten einfach vergessen wollen. Bilder aus einer untergegangenen Welt mithin. Das wäre fast schon ein Plakatmotiv.

- Detlef Orlopp: „Nur die Nähe – auch die Ferne. Fotografien“. Katalog 34 €.

- „Anschläge von ,Drüben’. DDR-Plakate 1949 – 1990“. Katalog 20 €.

- Beide Ausstellungen: Bis 19. April 2015, Di-So 10-18 Uhr, Do u. Fr 10-20 Uhr, Eintritt 5 €.

- Museum Folkwang, Museumsplatz 1, Essen

- www.museum-folkwang.de