Unsterblicher Mythos: Der künftige Essener Orchesterchef Andrea Sanguineti dirigiert Berliner „Don Giovanni“

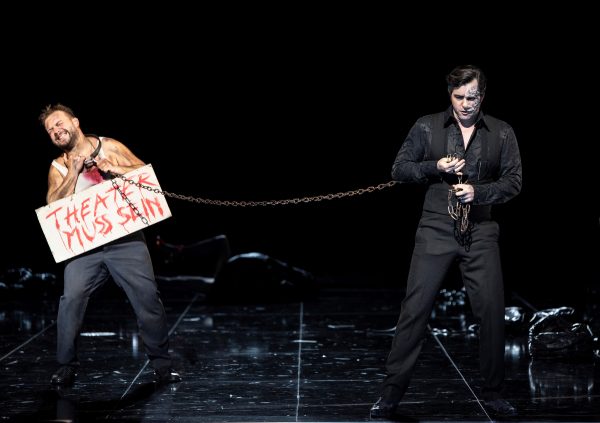

Finale von Mozarts „Don Giovanni“ in der Deutung von Roland Schwab an der Deutschen Oper Berlin mit Mattia Olivieri (Don Giovanni), Lidia Friedman (Donna Elvira) und Tommaso Barea (Leporello). (Foto: Bettina Stöß)

Dem Mythos „Don Giovanni“ hatte sich Roland Schwab 2010 in Berlin genähert. Die Arbeit des Regisseurs, der am Aalto-Theater Essen mit Verdis „Otello“ und Puccinis „Trittico“ bildmächtige Inszenierungen geschaffen hat, stand an der Deutschen Oper wieder für vier Vorstellungen auf dem Kalender. Am Pult: der designierte Essener GMD Andrea Sanguineti.

Der Mythos Don Juan ist unerschöpflich. Nicht einmal über Faust wurde so viel gedacht und geschrieben wie über den vom spanischen Mönch Tirso de Molina in die literarische Welt erhobenen „Burlador de Sevilla“. Viriler Verführer, lustbetonter Eroberer, amoralisches Scheusal, Leidender in einer absurden Welt, zynischer Nihilist, scheiternder Gottsucher, Metapher des Bösen: In tausenderlei Gestalten tritt er uns entgegen. Der kluge, theologisch gebildete Dichter Lorenzo da Ponte hat ihn für Wolfgang Amadé Mozart in ein vielsagendes Libretto, der Komponist hat es in unsterbliche Musik gekleidet. Heute ist „Don Giovanni“ auf der Bühne vor allem in dieser Oper präsent. Entsprechend vielgestaltig sind die Deutungen.

Roland Schwab gelang vor gut zwölf Jahren mit einer von seiner Lehrerin Ruth Berghaus geschulten Hand, die innere Spannung von Mozarts „dramma giocoso“ zu inszenieren, ohne seine Kraftpole auszuschalten. Denn da ist die erzählte Handlung, eine Geschichte voller (Wort-)witz und bedeutungsvollen Momenten. Und auf der anderen Seite das Bewusstsein des Mythos, die Repräsentation einer Figur auf der Bühne, die unerschöpflich ist und ein zeitloses Geheimnis in sich trägt.

Schwab verzichtet mit seinem Bühnenbildner Piero Vinciguerra auf jeden Schauplatz. Und nicht ein einzelner Don Giovanni, nicht nur ein Leporello werden in ihren Konturen in der Schwärze der Bühne sichtbar: Sie vervielfachen sich, werden zum Kollektiv, oder, wenn man so will, zu einem Schwarm ihrer Erscheinungsformen im Lauf ihrer Geschichte. Auch der Komtur – am Ende nur noch dröhnend mahnende Stimme – schält sich als einer aus den Vielen heraus. Ein sinniges Bild für den Mythos, der sich in der Zeit vervielfacht hat, der, wenn er denn greifbar wird, nur einen Ausschnitt seiner ganzen Wirklichkeit kolportiert.

Ein Sisyphus der Lust

In Schwabs Deutung konkretisiert sich der Mythos aus purer Notwendigkeit im Individuum eines Don Giovanni (Mattia Olivieri) und seinem Leporello-Alter-Ego Tommaso Barea. Doch sie erinnern immer daran, dass sie keine Personen im klassischen Sinne sind. Auch die Kostüme von Renée Listerdal variieren die Konkretion immer wieder: In der komödiantischen Verwechslungsszene im zweiten Akt wird etwa das alte Mantel-und-Degen-Stück zitiert. Und wenn das Outfit der beiden Akteure sich immer deutlicher an Fetisch-Leder aus der SM-Szene annähert, entspricht das der ambivalenten Rolle des Don Giovanni: Er ist der Quäler der Menschen seines Umfelds und er wird gequält von seiner Existenz, die sich in der ständigen Wiederholung des Immergleichen erschöpft.

Schwab sieht offenbar Parallelen zu Sisyphus. Doch wenn der antike Steinroller zumindest bei Albert Camus‘ im Moment, in dem er die Absurdität seines Daseins annimmt, ein glücklicher Mensch ist, macht Schwab das Leiden seines Protagonisten deutlich: Geradezu flehentlich senkt er im ersten Finale den Kopf, um den Schwerthieb von Don Ottavio zu empfangen – aber sein Widersacher hat nicht das Format, um zuzuschlagen. Am Rand der Bühne strampelt derweil ein halbnackter Athlet auf einem Hometrainer – ein Fahrrad, das trotz größter Anstrengung nicht von der Stelle weicht.

Existenzieller Schmerz und Sehnsucht nach Erlösung. Szene aus dem ersten Finale von Mozarts „Don Giovanni“ an der Deutschen Oper Berlin (Aufnahme von 2015). (Foto: Bettina Stöß)

Zum genial komponierten musikalischen Chaos Mozarts drehen sich zwei Gestänge-Burgen wie gigantische Mahlwerke gegeneinander; eine davon erinnert an eine Parabolantenne, die Signale aus galaktischen Fernen empfangen könnte. Sie scheinen wie das magische Theater in Hermann Hesses „Steppenwolf“ alle zu verschlingen, nur Zerlina wandelt wie in Trance außen vorüber. Eine enge Pforte, einer Flughafenschleuse ähnlich, zitiert das Inferno-Motto Dantes: Lasst alle Hoffnung fahren. Eine bestürzende Umsetzung des Perpetuum-mobile-Kreiselns, das Mozart in der sogenannten Champagnerarie Don Giovannis musikalisch ausgeformt hat.

Der Butler stolpert über eine Leiche

In der letzten Szene überschlagen sich dann die Assoziationen: In den schemenhaft sich abzeichnenden Trümmern einer beständig gegenwärtigen Vergangenheit imitiert Leporello Freddie Frinton in „Dinner for one“, stolpert aber statt über den Tigerkopf übe die Leiche einer ermordeten jungen Frau. Don Giovanni füttert schwarze Gestalten wie Hunde, als säße er in Pasolinis „Salò – Die 120 Tage von Sodom“, Leonardos „Abendmahl“ wird heraufgerufen. Das Ende imaginiert Schwab wie die Romantiker des 19. Jahrhunderts ohne das abschließende Sextett. Das Schicksal des bestraften „Wüstlings“, eines von allen humanen Bindungen freien Charakters, entzieht sich der Moral. Eine entscheidenden Abweichung, die den Mythos für unsterblich erklärt. Die Tortur des Sisyphus geht weiter.

Dirigent des Berliner „Don Giovanni“: der künftige Essener GMD Andrea Sanguineti. (Foto: Volker Wiciok)

Musikalisch hinterlässt die Aufführung unter Andrea Sanguineti einen zwiespältigen Eindruck. Das liegt in erster Linie an einer akzentarmen, die Melodiestimmen betonenden Spielweise des Orchesters, der Sanguineti offenbar keine Impulse zu geben hat. Die Ouvertüre, schlank und ohne Abgründe, wirkt im Adagio eine Spur zu schnell, zu unverbindlich, wechselt mit dem Tempo im Allegro ihre musikalische Haltung nicht und bildet so keinen Kontrast aus.

Im Lauf des Abends zeigt sich Sanguineti als bedachter Begleiter der Sänger. Die reüssieren unterschiedlich: Mattia Olivieri singt „Fin ch’an dal vino“ vital und draufgängerisch, zeigt im Ständchen eine Stimmkultur, die es zu einem wehmütig-poetischen Intermezzo machen. Aber in den Rezitativen stößt er wie Leporello an seiner Seite die Silben heraus. Man mag diesen Verzicht auf elegante Formulierung dem Konzept der Figuren anrechnen, aber das forcierte Spucken der Silben macht wenig Freude und eröffnet in Tommaso Bareas „Registerarie“ keinen expressiven Zugewinn. Der Don Ottavio Giovanni Salas singt gepflegt, muss aber rollengemäß blass bleiben. Artur Garbas erfüllt die Erwartungen, die man an einen Masetto stellt, stimmlich mühelos, im Spiel zum Glück ohne übertreibende Möchtegern-Komik. Patrick Guetti darf als Commendatore aus dem Lautsprecher dröhnen.

Elvira ohne Schweißtropfen

Unter den Damen gebührt Lidia Fridman als Donna Elvira die Palme: Sie bewältigt den Umfang, die heiklen Sprünge und die heroinenhafte Attacke anstandslos, mit gleichmäßig geformten und verfärbungsfrei positionierten Tönen bei einwandfreier Artikulation. Endlich einmal eine Elvira, die der Partie ohne Schweißtropfen auf der Stimme gerecht wird. Elisa Verzier macht als Zerlina mit unverbrauchtem Timbre und sorgsamer Gestaltung auf sich aufmerksam. Flurina Stucki hat für die Donna Anna die Beweglichkeit und die melancholischen Töne, in dramatischen Momenten wirkt die Stimme im Kern zu klein und hilft sich mit aufgeblähtem Vibrato.

Roland Schwab hat mit dieser Arbeit die riskante Herausforderung bewältigt, den „Don Giovanni“-Mythos komplex chiffriert in all seinen Spannungen sinnlich erfahrbar zu machen; dass die Inszenierung nach zwölf Jahren noch so unmittelbar wirksam ist, dürfte auch der Spielleitung (Silke Sense) zu verdanken sein.