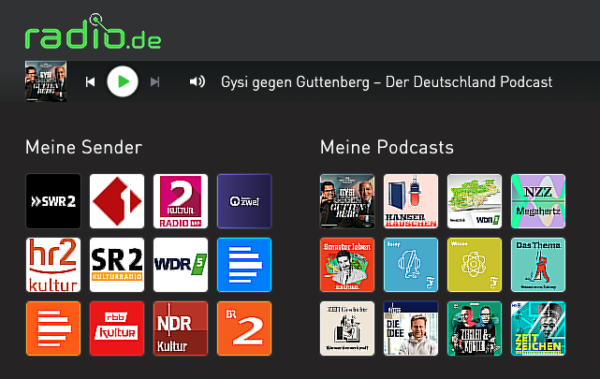

Links die derzeit liebsten Radiosender, rechts dito Podcasts und Mediatheken-Inhalte: Meine (teilweise temporären) Favoriten-Listen auf der geschätzten Seite radio.de (Screenshot: BB)

Zugegeben: Ich bin reichlich spät an der Reihe, habe ich mich doch erst in jüngster Zeit darauf verlegt, gelegentlich Podcasts zu hören. Jetzt aber!

Diese Form der akustischen Versorgung scheint die herkömmlichen Angebote der Radio-Stationen seit einiger Zeit geradewegs zu überwuchern. Unschätzbarer Vorteil: hören, wann immer es genehm ist; nach Gusto unterbrechen und den Faden später neu aufnehmen. Nicht nur das „lineare“ Fernsehen hat weithin abgedankt, auch das Radio nach festem Programmschema hat wohl seine besten Zeiten hinter sich. Doch Radioleute, vor allem aus dem öffentlich-rechtlichen Sektor, und überregionale Zeitungen mischen bei den Podcasts kräftig mit. Bei den großen Blättern hat praktisch jedes Ressort wenigstens einen eigenen Podcast. Mit entsprechendem Know-how kann inzwischen praktisch jede(r) einen Podcast aufsetzen, so wie theoretisch auch alle Leute Bücher im Selbstverlag herausbringen können.

Längere Strecken ohne lästiges Gedudel

Zuallermeist können Podcasts kostenlos gehört werden. Kurze Werbeunterbrechungen scheinen allerdings hie und da zuzunehmen. Tatsache ist: Es gibt inzwischen Abertausende von Podcasts aller denkbaren Genres, allein schon in deutscher Sprache. Wenn man dann noch die anglophonen Angebote hinzunimmt, wird’s schon etwas unübersichtlich. Jedenfalls ist eine spezialisierte Suche unabdingbar (dazu zwei Hinweise am Schluss dieses Beitrags).

Einige Podcasts weisen erstaunliche Zugriffszahlen auf. Das lässt buchstäblich aufhorchen, deutet es doch darauf hin, dass viele Menschen sich auf ausgedehnte Mono- und Dialoge ohne ständiges Gedudel einlassen. Sie sind offenbar weitaus schlauer und geduldiger, als manche Radio- und Fernsehmacher glauben. Eine Stunde oder gar 90 Minuten unterbrechungsfreies Sprechen – wie wohltuend kann das im Glücksfalle sein; wie tief- und hintergründig, wie bereichernd.

Eine beliebte Herangehensweise ist jene, zwei möglichst intelligente und/oder gewitzte (zudem gern wenigstens halbwegs prominente) Leute miteinander plaudern zu lassen – entweder über „Gott und die Welt“ oder über allerlei Besonderheiten. Bei solchen, oft recht munteren Diskursen kommen durchaus originelle Kombinationen mit Reibungspotenzial zusammen. Oder es treffen Leute aufeinander, die herrlich miteinander harmonieren.

Wohltuende Distanz zur täglichen Aufregung

Doch reden wir nicht noch weiter um den heißen Brei herum. Es folgen ein paar Tipps aus verschiedenen Sparten:

Sehr angenehm überrascht bin ich z. B. vom Format „Gysi gegen Guttenberg“ (erscheint wöchentlich – auch via YouTube), das den altbekannten Politiker der Linkspartei, Gregor Gysi, und die einstige, vermeintlich kanzlertaugliche, hernach ziemlich unsanft abgestürzte CSU-Hoffnung Karl-Theodor zu Guttenberg zusammenspannt. Beide sind außerordentlich eloquent, beide haben reichlich Erfahrungen im Politik-Betrieb gesammelt und können auch anekdotisch aus dem Vollen schöpfen. Wichtiger noch: Beide haben eine wohltuend entspannte Distanz zu den (partei)politischen Aufregungen des Tages gewonnen, sie betrachten das Ganze gleichsam von höherer Warte, ohne arrogant herabzublicken. Bislang habe ich drei (jeweils fast einstündige) Folgen der empfehlenswerten Reihe gehört. Eine handelte vom Wesen der Wahlkämpfe, eine andere vom Mit- und Gegeneinander der Politik und der Medien, eine dritte vom Aushalten harscher Meinungskämpfe in Zeiten grassierenden Wutbürgertums.

Verbale Doppelpässe sondergleichen

Mindestens ebenso angetan bin ich vom Fußball-Podcast „Zeigler & Köster“ (wöchentlich). Arnd Zeigler ist bekannt durch seine hellwache TV-Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“, Philip Köster firmiert als Chefredakteur des gleichfalls fröhlich aufgeweckten Fußball-Magazins „11 Freunde“. Beide als Kenner des Metiers zu bezeichnen, wäre untertrieben. Sie verfügen über stupendes Fußball-Wissen bis in abstruse Details hinein. Oft werfen sie einander fast schon vergessene Kicker-Namen und Jahrzehnte zurückliegende Vorfälle auf und neben dem grünen Rasen derart um die Ohren, dass es nur so seine Art hat. Sie spielen sich die verbalen Bälle zu, als vollführten sie atemberaubende Doppelpässe, Fallrück- oder Seitfallzieher und dergleichen. Wenn’s drauf ankommt, argumentieren sie ernsthaft und meinungsstark, doch kosten sie auch gut und gerne die humoristischen Valeurs der Fußball-Betrachtung aus. Großer Sport!

Innenansichten aus dem Literatur-Betrieb

In ein anderes Regal gehört der vom Hanser-Verlag lancierte Podcast „Hanser Rauschen“ (vierzehntägig), der von der Lektorin Emily Modick und dem Lektor Florian Kessler bestritten wird. Hier geht es keineswegs nur um Hanser, sondern generell um Ansichten aus dem Literatur-Betrieb. Die vollmundige Eigenwerbung setzt noch etwas drauf: „Es geht um Skandale und Strukturen, Stoffe und Ekstasen – um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert.“ Die recht muntere Plauderei wird ein klein wenig getrübt durchs allzu routiniert abgespulte „Gendern“. Doch lohnt es sich, ins Rauschen ab und zu mal reinzulauschen. Solche Insider-Perspektiven zur Bücherwelt bekommt man sonst nicht alle Tage serviert. Zuletzt ging es um „Gossip“ (also Klatsch und Tratsch) im Literatur-Betrieb. Anspielungsweise war etwa von #MeToo in der Buchbranche die Rede. Wer allerdings gehofft haben sollte, hierbei konkrete Namen zu hören, musste freilich enttäuscht werden. Modick und Kessler wollen ja auch ihre spannenden Jobs behalten.

Vergleichsweise nüchtern mutet der NDR-Podcast mit dem schlichten Titel „Die Idee“ (in loser Folge) an. Hier führt der Redakteur Norbert Grundei ausgiebige Gespräche mit wechselnden Gästen. Ich bin zunächst auf eine Ausgabe gestoßen, in der sich Oliver Kalkofe zur Entwicklung des Fernsehens äußert, und zwar durchaus erhellend und plausibel. Eine seiner Grundthesen: Nahezu jedes Medienformat habe eine anfänglich wilde und ungemein kreative Phase – bis jene oberschlauen „Optimierer“ hereinschneien, die den Machern erzählen wollen, wie das alles noch besser und lukrativer geht. In aller Regel handelt es sich dabei um Verschlimmbesserungen bis hin zum völligen Niedergang. Ob von dieser Entwicklung auch der eine oder andere Podcast betroffen ist?

Es geht auch ohne Lanz, Precht und Beisenherz

Schließlich noch ein Blitzlicht auf „Megahertz“ (wöchentlich), einen Podcast aus dem Hause Neue Zürcher Zeitung (NZZ), die politisch teilweise in trüben Gewässern fischt, hier aber offenbar unterhaltsame Plauderstückchen anrichtet. Versuchs- und versuchungsweise reingehört habe ich in ein Gespräch mit der Berliner Porno-Produzentin Paulita Pappel, die freilich mittlerweile allüberall als Gast oder – wie die erklärte Feministin wohl sagen würde: „Gästin“ (natürlich auch bei Böhmermann) – „herumgereicht“ worden ist, weil sie so zeitgeistig über Sex zu reden versteht. Seltsam genug: Es inspiriert und nervt gleichermaßen. Man müsste halt noch ein paar anderweitige Hörproben nehmen, um das „Megahertz“-Angebot fundierter zu beurteilen.

Wer nun Hinweise auf Blockbuster der Szene vermisst, beispielsweise auf „Lanz & Precht“ oder auf „Apokalypse & Filterkaffee“ (täglich) mit dem umtriebigen Micky Beisenherz (und Gästen wie Benjamin von Stuckrad-Barre oder Markus Feldenkirchen), der/die möge sich das halt anhören. Mir ging es hier um Entdeckungen, wenn nicht um „Geheimtipps“. Lanz kommt oft genug im TV, die Dauer-Kombi mit Precht mag ich persönlich gar nicht ***. Wie aufgekratzt und kreischig der hyperdynamische, womöglich doch etwas überschätzte Beisenherz die Schlagzeilen der Stunde durchhechelt, geht mir auf den Wecker. Eine Folge habe ich tapfer durchgestanden. Weiterer Bedarf besteht kaum. Was darf man denn auch von einem Gehetzten erwarten, der tagtäglich ran muss (bzw. zu müssen glaubt)?

Und wie finden sich passende Podcasts? Nun, beispielsweise über die Suchfunktion von Websites wie radio.de oder podcast.de Es möge fruchten.

____________________________________________________

Nachtrag:

*** Erst recht nicht nach Prechts abgründigen Äußerungen zu Israel und zu dem, was er unter Judentum „versteht“.