Wroclaw (früher Breslau) hat einen historischen Wandel sondergleichen hinter sich. Die einst deutsche Stadt mit bis zu 1 Million Einwohnern wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs polnisch. Die Deutschen wurden vertrieben, Polen aus anderen Teilen des Landes sollten statt dessen in der zerstörten Stadt „heimisch“ werden. Doch wie sollte das ohne weiteres möglich sein? Mit einer bloßen Umsiedlung und einem Austausch der Bevölkerung war es ja nicht getan.

Um Identifizierung – gleichsam aus dem Nichts – zu stiften, sorgte Polens kommunistische Regierung ganz gezielt dafür, dass sich in Wroclaw nicht zuletzt Künstler aller Sparten ansiedelten. Tatsächlich blühten die Künste gerade an diesem Ort seit Mitte der 1960er Jahre so auf wie an keiner anderen Stelle des Landes.

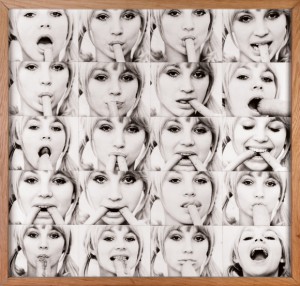

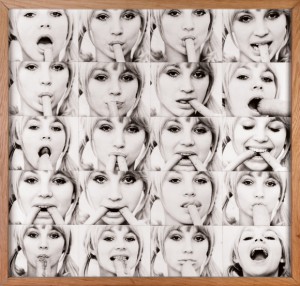

Nach Art von Andy Warhol: Natalia LL „Consumer Art“ (1972), Schwarzweiß-Fotografien. (© Collection of the Lower Silesian Society for the Encouragement of the Fine Arts – Foto: Matgorzata Kujda)

In Wroclaw durfte und konnte sich – trotz eines diktatorischen Regimes – das kulturelle Leben ungleich freier entfalten als etwa in Warschau oder Krakau. Und siehe da: Es wurden nicht nur ein paar kleine Freiräume in der Diktatur ausgelotet, das Zwangssystem wurde vielmehr beherzt überschritten. Alsbald konnte man die kreativen Hervorbringungen in Wroclaw kaum noch von den wesentlichen Strömungen der westlichen Welt unterscheiden.

Eine Ausstellung im Museum Bochum, das in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder polnische Kunst präsentiert hat, dokumentiert und illustriert nun einige Aspekte dieser erstaunlichen Vorgänge. Der Titel der Schau lautet „Wilder Westen“, er spielt an auf die herrlich „wildwüchsige“ Entwicklung der Kultur in einer Stadt, die eben im polnischen Westen liegt. Es geht hierbei nicht so sehr um einzelne Künstler, sondern vorwiegend um die Zeitstimmung.

Krzysztof Zarebski: „Autohemo“, Farbfoto. (© Sammlung Galeria Bielska BWA – Foto mit freundlicher Genehmigung von Leszek Fudusiewicz und der Galerie Monopol)

Wie gut, dass in Wroclaw das Bewusstsein für die eigene Avantgarde der 60er bis 80er Jahre wachgehalten wird. Beredt und geradezu entflammt weiß Dorota Monkiewicz, Gründungsdirektorin des seit 2011 bestehenden Zeitgenössischen Museums Wroclaw, aus jenen Blütezeiten zu berichten. Aus ihrem Hause stammt die überwiegende Zahl der rund 500 Exponate, die nun in Bochum gezeigt werden. Sie selbst fungiert als leitende „Kommissarin“ der Ausstellung, gleich sieben Kuratoren haben zudem ihre Spezialkenntnisse eingebracht. Der ausführliche Katalog dürfte auch bei einem etwaigen Besuch in Wroclaw gute Dienste als Kulturführer leisten.

Vor allem anhand zahlreicher Fotografien und Videos spürt man nun in Bochum den Geist des Aufbruchs, der damals geherrscht haben muss. Wenn nicht hie und da polnische Schriftzüge auftauchten, fiele es schwer, eine Ortsbestimmung vorzunehmen. Gar manches könnte sich ebenso gut in Düsseldorf, Köln oder London abgespielt haben.

Man befand sich in Wroclaw durchaus auf der Höhe des internationalen Zeitgeistes. Nicht alle künstlerischen Arbeiten in Bochum lösen diesen Anspruch ein, doch gibt es etliche Belege für das lebendige, inspirierende Klima, das nicht nur Künstler, sondern auch Theaterleute, Filmemacher und Musiker in die Stadt lockte. Und auch die Auseinandersetzung mit Architektur war eine gehörige Triebkraft.

Da entfalteten sich – beispielsweise – Konkrete Poesie, feministische Kunstansätze, Konzeptkunst, Videokunst, Happening und Performance, ja, eigentlich alle avantgardistischen Richtungen. Von Vorgaben oder Gängelung ist nichts zu bemerken. Freilich: Anders als im Westen, gab es keine (bürgerlichen) Kunstsammler, also richteten sich Künstler aller Sparten oftmals direkt an die breitere Öffentlichkeit. Was ja gewiss kein Fehler ist.

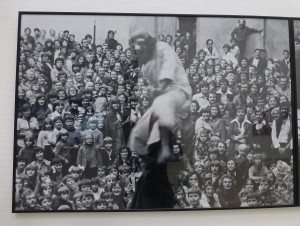

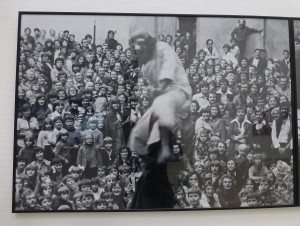

Vitales öffentliches Interesse: „Les Comediants“. Aufnahme vom 6. Internationalen Treffen der Theater und der Offenen Kunst, Wroclaw, 1978. (Foto: Bronislaw Szubzda/Staatsarchiv Wroclaw)

Die Gattungsgrenzen, zumal zwischen Kunst und Theater (auch der große Theatermacher Jerzy Grotowski wirkte in Wroclaw), wurden offenbar mit Verve überwunden. So ansteckend kann Kultur sein, wenn die Zeit gekommen ist: Faszinierende Fotografien zeugen von leuchtenden Momenten, zeugen von einer grundsätzlichen Offenheit, die anscheinend alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen erfasst hat. Es muss – wider allen grauen Alltag – eine Lust gewesen sein…

Es waltete wohl ein Genius loci. Die Künste waren seinerzeit Vorboten und Statthalter einer Freiheit, die sich in ganz Polen und anderen Ländern des europäischen Ostens erst mit dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ auch politisch manifestieren konnte.

Schon damals, so möchte man meinen, hätte es Wroclaw verdient gehabt, Europäische Kulturhaupstadt zu sein, doch da gab es diese Ehrung noch nicht – erst recht nicht für osteuropäische Städte. 2016 aber trägt Wroclaw (gemeinsam mit dem spanischen San Sebastian) den Titel. Mithin vermittelt Bochum auch in dieser Hinsicht erhellende Rückblicke.

Viele Impulse wurden erstickt, als Ministerpräsident Jaruzeski 1981 in Polen das Kriegsrecht verhängte. Von den harschen Restriktionen waren auch die Künstler in Wroclaw betroffen.

Bekanntlich gibt es in Polen neuerdings wieder ein gesellschaftliches Rollback, das die Künste einzuschränken droht. Auch gegen solche fatalen Tendenzen bezieht diese Ausstellung unversehens Position. Als sie geplant wurde, wusste man noch nicht, wie dringlich das sein würde. Ausstellungs-Kommissarin Dorota Monkiewicz möchte auf diesen Zusammenhang nicht explizit eingehen. Sie findet allerdings, dass Wroclaw im Vergleich zu früher wohlhabend geworden sei – und damit auch etwas langweiliger.

„The Wild West – Wilder Westen. Die Geschichte der Avantgarde in Wroclaw“. 5. März (Eröffnung um 17 Uhr) bis 8. Mai 2016. Museum Bochum, Kortumstraße 147. Öffnungszeiten: Di-So 10-17, Mi 10-20 Uhr. Katalog 25 €. Eintritt 5 € (jeden ersten Mittwoch im Monat frei). Weitere Infos: www.kunstmuseumbochum.de

Die Ausstellung wurde zuvor schon in Warschau und Kosice (Slowakei) gezeigt. Nach Bochum folgen noch die Stationen Zagreb und Budapest.