Der schnelle Wechsel von Satz zu Satz – Anmerkungen zur Mehrsprachigkeit in Kita und Grundschule

Um nur mal eine Grundschulklasse als Muster zu nehmen: Da spricht ein Mädchen von Haus aus Arabisch und Kurdisch, nun auch schon recht gut Deutsch, eine aus China stammende Schulfreundin begnügt sich einstweilen „nur“ mit Chinesisch und Deutsch. Arabische und chinesische Schrift natürlich inbegriffen. Ja, das alles, auf Ehr‘, können sie und noch mehr… beispielsweise auch schon ein wenig Klavier spielen.

Vielfalt im Klassenzimmer

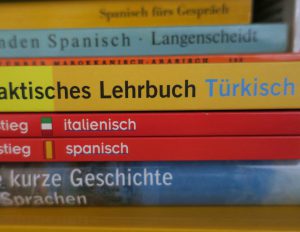

Andere reden z. B. Spanisch und Deutsch, Russisch und Deutsch, Polnisch und Deutsch, Lettisch und Deutsch, Albanisch und Deutsch, Griechisch und Deutsch, Türkisch und Deutsch. Na, und so weiter. Anfangsgründe des Englischen kommen jeweils gerade hinzu. Und in dem Alter lernen sie spielerisch schnell, wie im Fluge. So manche Teile der Welt könnten ihnen später offenstehen, wenn denn diese Welt offenherzig und aufgeklärt wäre. Vielleicht hilft’s ja beim globalen Miteinander, dass sie schon in ganz frühen Jahren einen so vielfältigen Klassenverband hatten.

Fast noch frappierender war’s vorher in der Kita. Etwa die Hälfte der Kinder wuchs mindestens zweisprachig auf, in anderen Stadtvierteln sind es noch höhere Anteile. Zwei Schwestern konnten mit vier bzw. fünf Jahren schon Russisch, Italienisch und Deutsch. Die Mutter ist Russin, der Vater Italiener, jetzt leben sie eben hier.

Zwischen Fellini und Kaurismäki

Kleine Abschweifung: Der an gestenreiche Konversation mit lebhafter Mimik gewöhnte italienische Vater ist übrigens in Finnland, wo nach seinem Empfinden fast alles mit ziemlich unbewegter Miene gesagt wird, schier verzweifelt, er fühlte sich dort wie unter Untoten… Fellini zu Besuch bei Kaurismäki, man stelle sich vor.

Da die Eltern oft gar nicht oder längst nicht so gut Deutsch sprechen, sind inzwischen Kinder die versiertesten Dolmetscher. Ohne Zagen und Zaudern wechseln sie von der einen Sprache in die andere, je nach Situation; nach Belieben von Satz zu Satz.

Nun gut, man kann es nicht verschweigen: Besonders in „sozialen Brennpunkten“ haben manche Kinder auch arge Schwierigkeiten zwischen zwei Sprachen und beherrschen z. B. Türkisch oder Arabisch nicht mehr richtig und Deutsch noch nicht richtig.

Früher war es gänzlich anders

Früher war es grundlegend anders. Vor etlichen Jahren, in der Eingangsklasse eines Dortmunder Gymnasiums, hatten wir unter rund 30 Leuten gerade mal einen einzigen Mitschüler aus italienischer Familie, der sich schon nahezu wie ein Exot vorkommen konnte. Heute hingegen fühlt es sich beinahe schon etwas seltsam an, wenn man seinem Kind keine zweite Mutter- oder Vatersprache mitgeben kann.

Sobald Kinder in einer Phantasiesprache plappern, wär’s eigentlich höchste Zeit, ein neues Idiom zu lernen. Doch wie elend spät haben wir damals begonnen, Englisch zu lernen! Heute geht’s bereits in der Grundschule los, allererste Wörter fallen schon in der Kita.

Als man noch „Koll-Gah-Tä“ sagte

Doch, ach, damals fingen wir – im „humanistischen“ Zweig – als Zehn- oder Elfjährige erst einmal mit Latein an, mit 12 oder 13 hatten wir dann endlich auch Englisch. Überdies haben sie einem in der Schule kein alltagstaugliches Englisch beigebracht, sondern eines, mit dem man z. B. Shakespeare interpretieren sollte, also – hochtrabend gesagt – Bruchstücke einer literaturwissenschaftlichen Sondersprache.

Es waren die Jahre, in denen man mit ein paar rudimentären Englisch-Kenntnissen in Deutschland noch zur privilegierten Minderheit gehörte. Drum waren es auch die Jahre, in denen man kollektiv die Namen angloamerikanischer Produkte („Koll-Gah-Tä“) noch nach deutscher Lautung aussprach. Na, das hat sich ja dann bald gegeben. Heute sprechen so gut wie alle ein bisschen englisches Kauderwelsch – oder eben mehr.

Integration mit gewissen Hindernissen

Zurück zu den polyglotten Kindern von heute. Mit vorsichtiger Hoffnung gesagt, scheinen sich da viele Geschichten (neudeutsch: „Narrative“) von gelungener Integration zu entwickeln. Allerdings muss man schauen, wie sich das fortspinnt. Dazu zwei ganz gegenläufige Wahrnehmungen, gleichermaßen betrüblich:

Man hört von einer Neunjährigen mit muslimischen Eltern, die nebenher Arabisch-Unterricht bekommt (bei wem und mit welchen Inhalten auch immer) und ihre liberale Mutter zunehmend streng bedrängt, wenigstens Kopftuch zu tragen.

Andererseits haben sich „erzdeutsche“ Eltern aufgeregt, dass eine neue Mitschülerin aus Syrien der Klasse jeden Tag ein (!) arabisches Wort beibringen durfte, um erste kleine Erfolgserlebnisse zu haben. Da kam unter anderem die bitterlich ernste, mehr als giftige Frage auf, ob Kenntnisse im Arabischen denn etwa auch benotet würden…