Klangsammler mit feiner Feder: Das Konzerthaus Dortmund würdigte Beat Furrer zum 70. Geburtstag mit einer „Zeitinsel“

Der Komponist Beat Furrer deutet auf die schroffen Kalkgipfel im Gesäuse, einer Gebirgsgruppe in der Steiermark, die größtenteils zum Nationalpark erklärt wurde. (Foto: Konzerthaus Dortmund)

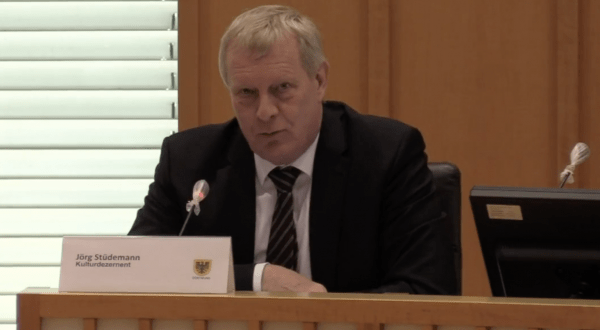

Er wehrt sich gegen das Bild des versponnenen Elfenbeinturm-Bewohners. Obwohl der Komponist Beat Furrer, gebürtiger Schweizer, in einem abgeschiedenen Forsthaus in den österreichischen Bergen arbeitet, beteuert er im Podiumsgespräch mit dem Konzerthaus-Intendanten Raphael von Hoensbroech: „Ich möchte mich nicht zurückziehen. Ich lebe in dieser Welt und nehme Anteil an ihr.“ Das Konzerthaus Dortmund würdigte Beat Furrer aus Anlass seines 70. Geburtstags mit einem fünftägigen „Zeitinsel“-Festival.

Nachdem die „Zeitinseln“ der vergangenen Jahre Sofia Gubaidulina und Arvo Pärt porträtierten, entwickelte das Konzerthaus-Team die aktuelle Ausgabe in enger, persönlicher Zusammenarbeit mit dem Komponisten. Wie hoch die Musikwelt Furrers Werke schätzt, lässt sich an seiner Vita ablesen: Er ist Träger des Ernst von Siemens Musikpreises, des großen österreichischen Staatspreises für Musik und des goldenen Löwen der Biennale von Venedig, zudem Gründer des Klangforum Wien. In diesem Sommer war er Residenzkünstler beim Lucerne Festival.

Furrer ist ein Künstler, der seine Worte abwägt. Der gründlich nachdenkt, bevor er sich über sein Werk äußert. Statt ihm ungeduldig ins Wort zu fallen, gesteht der Konzerthaus-Intendant ihm im Podiumsgespräch die Zeit zu, seine Gedanken zu sortieren. So erfahren die Besucher Interessantes über diesen Klangsammler, der im steirischen Nationalpark, dem so genannten Gesäuse, oft den leisen Stimmen der Natur nachlauscht: dem Glucksen von Wasser, dem Flüstern des Windes, den nachts aus dem Wald tretenden Tieren. Er bezeichnet das nicht als Idylle, sondern als Ort der Konzentration.

Als „Komponist des Leisen“ ist er schon bezeichnet worden, aber in derlei Schubladen mag er nicht gesteckt werden. Furrer mag keine Verkürzungen, keine Klischees. Tatsächlich spielt das Laute, der Schrei, in seiner Musik eine nicht minder wichtige Rolle. Wenn er in Wien sei, verschließe der Lärm der Stadt ihm aber die Ohren: „Das sind Geräusche ohne Raum.“ Auch die Sprache spielt in Furrers Schaffen eine wesentliche Rolle, weil die Musik sich immer nah an der Stimme entwickelt hat.

Vergleiche sind heikel, aber womöglich sind Salvatore Sciarrino und Helmut Lachenmann zumindest Geistesverwandte dieses Komponisten, weil auch sie stille, oft geräuschhafte „Hörmusiken“ schaffen, die die Wahrnehmung schärfen. Luigi Nono hat ihn in jungen Jahren stark beeinflusst. Das Hören, sagt Furrer, sei „ein Weg zum anderen“. Er findet es bedenklich, wie sehr es in unserer Zeit abhandenzukommen droht.

Dirigent Zoltán Pad und das Chorwerk Ruhr gestalteten den ersten Abend der Furrer-„Zeitinsel“ im Konzerthaus Dortmund. (Foto: Oliver Hitzegrad)

Blickt man auf die feine Notenschrift in Furrers Partituren, bekommt man eine Ahnung davon, wie dieser Klangsammler sein Material sortiert und strukturiert. Qualität und Schlüssigkeit sind ihm wichtig, kein Ton darf zu viel sein. Das zeigt sich deutlich in seinem siebenteiligen „Enigma“-Zyklus. Es handelt sich dabei um A-cappella-Chorwerke auf Texte von Leonardo da Vinci, die das Chorwerk Ruhr zum Auftakt der Zeitinsel mit Gesängen aus der Renaissance verschränkt.

Furrers tönende Rätsel nehmen das Ohr sofort gefangen. In „Enigma I“ säuseln und sirren die Frauenstimmen, wogen hin und her wie ein fortwährendes Echo. Die Männerstimmen treten geheimnisvoll und leise hinzu, bis sich die Musik zum Aufschrei steigert. Viel Mysteriöses ist auch im weiteren Verlauf zu hören: Von Atemgeräuschen erfüllte Pianissimogefilde, isolierte Vokale, raunender Sprechgesang. Zu den Worten „Aus dunklen Höhlen wird etwas hervorkommen“ pirscht sich in „Enigma VI“ ein düster-diffuser Klang heran, leise und bedrohlich.

Das Chorwerk Ruhr versteht sich glänzend auf Furrers klangliche Aggregatzustände, auf seinen komplexen Reichtum von Klanglichkeiten. Unter der Leitung von Dirigent Zoltán Pad kontrastieren sie seinen Zyklus mit liturgischen Gesängen von Orlando di Lasso, Giovanni Gabrieli und Antonio Lotti. Da tritt dem Dunklen und Geheimnisvollen strahlende Glaubensgewissheit gegenüber.

(www.konzerthaus-dortmund.de)