Wenn man vom Rathaus kommt, ist man klüger – ein lehrreicher Rundgang durch die Dortmunder Mitte

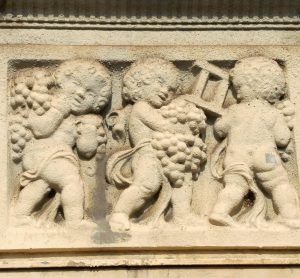

Teilansicht der Fassade des Alten Stadthauses – mit allegorischen Frauenfiguren zur Hanse (links) und zur Industrialisierung (rechts). (Foto: Bernd Berke)

Es ist schon seltsam bestellt um die Wahrnehmung. Da geht man jahraus, jahrein an imposanten Gebäuden entlang – und bemerkt doch rechts und links des Weges nur wenig. So erging’s mir jetzt mal wieder: Bei einer Führung durchs alte und durchs neue Dortmunder Rathaus bzw. Stadthaus war manches zu bemerken, woran man sonst achtlos vorübergeht.

Innenansicht: Treppenhaus des Alten Stadthauses. (Foto: Bernd Berke)

Ich hätte bislang nicht sagen können, dass auf der Fassade des Alten Stadthauses (von 1899, für Verhältnisse im zu 95 Prozent kriegszerstörten Dortmund schon historisch) die Köpfe von drei Kaisern prangen (Karl der Große, Karl IV., Friedrich II.) und – auf eine viel spätere Epoche verweisend – die Namen anderer Hansestädte wie Hamburg, Bremen, Lübeck, Münster und Soest eingemeißelt sind. Außerdem steht da seitwärts noch der stolze Wahlspruch der Stadt in dieser Version: „so fast as doerpen“ („So fest/unbesiegbar wie Dortmund“). Auch das war mir bisher entgangen. Dabei habe ich mir die Außenhaut des Gebäudes doch häufig genug angesehen. Oder habe ich vielleicht nur wie durch einen Schleier hingeguckt und an kurzfristige Vorhaben gedacht?

Ratssilber und Goldenes Buch

Auch habe ich nicht gewusst, dass im 1989 eröffneten neuen Rathaus der einstigen Freien Reichs- und Hansestadt am (hansegerecht rotweiß gepflasterten) Friedensplatz eine gut zugängliche Ausstellung u. a. von Gastgeschenken der internationalen Partnerstädte zu sehen ist, als da sind: Amiens, Leeds, Xi’an, Buffalo, Rostow am Don, Netanya, Novi Sad, Trabzon. In einigen Rathaus-Vitrinen auf den Fluren funkeln überdies Kostbarkeiten wie das altehrwürdige Ratssilber, die kiloschwere Amtskette des Oberbürgermeisters und das Goldene Buch der Stadt. Man muss es eben nur wissen und die Sachen gezielt aufsuchen. Bei eiligen Terminen, die einen sonst hierher führen, nimmt man so etwas einfach nicht zur Kenntnis. Ähnliches dürfte für Bewohner aller Städte gelten; erst recht dort, wo es Unmengen an sichtbarer Historie gibt.

Beim Dortmunder Gruppen-Rundgang mit Anja Hecker-Wolf, die diese und etliche andere Führungen seit vielen Jahren unternimmt, hat man jedoch die nötige Ruhe, um dergleichen Dinge endlich einmal richtig anzusehen.

An diesem Tag nehmen keine Gäste von außerhalb teil, sondern lauter alteingesessene Dortmunder, die schon viel über die Stadt wissen. Trotzdem erfahren auch sie noch so allerlei. Und auch sie haben bis heute gar manches im häufigen Vorbeigehen nicht bemerkt. Wir verraten hier natürlich nur einen Bruchteil und reichen sozusagen ein paar Appetit-Häppchen.

Kleine Tierschau mit Eber, Adler und Nashorn

Nur zum Beispiel also diese quiztaugliche Frage für Lokalpatrioten und solche, die es eventuell werden wollen: Welches Wappentier trug die begüterte und historisch einflussreiche Patrizierfamilie Berswordt, nach der der 2002 eröffnete Hallenanbau zum Alten Stadthaus benannt ist? Na? Nun, es war ein Eber. Das kam nicht von ungefähr: Die Berswordts betrieben u. a. einen lukrativen Schweinehof. Das Motiv des Schweins kehrt in mehreren Kirchen der Stadt wieder und findet sich auch mit einer Berswordt-Namensinschrift auf einer der mächtigen Säulen im Alten Stadthaus.

Ganz schön brutal: Konzerthaus-Symboltier Nashorn – hier im Zebra-Look – spießt im neuen Rathaus das Stadtwappen mit dem Adler auf. (Foto: Bernd Berke)

Historisches Wappentier der ganzen Stadt ist hingegen der Adler, der sich freilich im neuen Rathaus einer geradezu bestürzend brutalen Attacke ausgesetzt sieht. Von einem Symboltier viel jüngeren Datums, nämlich einem Nashorn (um 2002 mit Eröffnung des Konzerthauses aufgekommen), wird der Adler aufgespießt – siehe schonungsloses Beweisfoto. Dabei wurde das Nashorn doch erkoren, weil es ein so empfindsames Gehör haben soll. Aber die Schreie des Adlers stören diesen Dickhäuter offenbar nicht…

Stadtpatron Reinoldus, mit Nägeln übersät

Noch einmal zurück in den Altbau: Dort steht (als Nachbildung des ursprünglichen Exemplars) eine 2,20 Meter hohe Statue des Reinoldus. Die Figur des Heiligen, seit dem 11. Jahrhundert Stadtpatron von Dortmund, ist mit Nägeln übersät. Martialischer Hintergrund: Im Ersten Weltkrieg konnten kriegswillige und siegesgewisse Leute für einen Reichsmark-Obolus solche Nägel einschlagen. Der Erlös floss in die weitere Kriegsführung… Doch das war ein übler Missbrauch in neuerer Zeit. Allein um die mittelalterlichen Reliquien von Reinoldus ranken sich indes einige Geschichten der jenseitigen Ausrichtung. Oder sollen wir hier das Modewort „Narrativ“ verwenden?

Bei all dem wäre anzumerken: Der Titel „Altes Rathaus“ gebührt recht eigentlich dem steinernen Bau, der früher am heutigen Alten Markt gestanden hat. Ursprünglich wohl nach 1232 (verheerender Stadtbrand) errichtet, war es das älteste steinerne Rathaus im gesamten deutschen Sprachraum nördlich der Alpen. Es wäre heute ein Tourismus-Ziel ersten Ranges.

Umso betrüblicher, dass das teilweise kriegszerstörte Nachfolge-Gebäude von 1899 im Jahr 1955 endgültig abgerissen wurde. Im Zuge der „Wiederentdeckung“ historischer Stadtkerne (Münster, Berlin, Frankfurt etc.) hat sich 2018 in Dortmund eine Bürgerinitiative gebildet, die sich für einen Wiederaufbau dieses alten Rathauses stark macht. Auch in den Revierpassagen war davon zu lesen, und zwar hier.

Im nächsten Jahr beginnt die große Renovierung

Aber was heißt hier überhaupt „neues“ Rathaus? Im übertragenen Sinne sieht das auch schon recht „alt“ aus. Der 1989 vollendete Bau, von manchen als überdimensionale „Bierkiste“ verspottet, muss bereits gründlich renoviert werden, vor allem die technische Ausstattung und der Brandschutz genügen längst nicht mehr den Anforderungen.

Und so wird dieses Rathaus ab 2020 bis (mutmaßlich) 2022 für umfangreiche Bauarbeiten geschlossen bleiben. Der Rat und alle sonstigen Gremien müssen sich samt Mitarbeitern temporäre Ausweichgebäude suchen. Man kann derweil nur inständig hoffen, dass es beim Kostenpunkt von angepeilten 34 Millionen Euro bleiben möge. Aber Moment mal: hoffen? Nein. Man könnte und sollte es auch sorgsam kontrollieren.

Und so schließen wir themengemäß mit jenem altbekannten Sprüchlein, das sich hin und wieder bewahrheitet haben soll: Wenn man vom Rathaus kommt, ist man klüger.