Steht erst einmal ein Gebäude, kann dort kein anderes stehen. Eröffnet man zum Beispiel in diesem Gebäude ein Theater, kann man die folgenden Jahrzehnte kein anderes eröffnen. Da ist der geschlossene, umbaute Raum. Dort ist das Theater verortet, ob der Mensch will oder nicht.

Und im Innern, in den dunklen Räumen ohne Fenster arbeitet der Theatermensch, der Opernmensch oder an mancher Stelle auch der Tanzmensch an seinem Werk, umschlossen vom Schutzraum, der ihm es gestattet, ja gebietet, dort das Theater mit Leben zu füllen. Es hat also eine Adresse, für die Verantwortung getragen wird. Es wird Geld ausgegeben, damit die Kunst lebendig bleibt. Der Staat, das Land, die Stadt – sie sind die Ermöglicher und eine Immobilie zu betreiben, ist ein verwalterischer Akt, so wie auch manche Kunst in der Immobilie.

Ganz anders im Falle des Museums. Da kann sehr wohl eines neben dem anderen eröffnet werden. Die Museums-Immobilie ist – im Gegensatz zur Theater-Immobilie – vervielfachbar. Dort bewahrt man Kunst auf, die von Menschen erstellt wurde, auf die der Mensch selbst aber keinen Anspruch mehr erhebt. Die Immobilie lebt fortan ohne den Künstler, sie hat ja sein Werk und das Werk muss nicht essen und hat keine Familie – in der Regel. Das Kunstwerk klopft auch nicht an und sagt: „Ich will in Eurem Haus arbeiten“. Es wird gesammelt, gekauft oder ausgeliehen, das Kunstwerk. Und wenn es nicht mehr gebraucht wird oder niemand es mehr sehen will, kommt das Kunstwerk in den Keller oder es wird archiviert. Und manchmal fehlt dem Museum ein Keller oder ein Archiv. Dann wird dafür ein Gebäude bereit gestellt. Wenn also eine Immobilie da ist, kann sehr wohl daraus eine weitere Museums-Immobilie werden, je nachdem, welcher Politiker sich daneben und dahinter stellt.

Ganz anders im Falle des Museums. Da kann sehr wohl eines neben dem anderen eröffnet werden. Die Museums-Immobilie ist – im Gegensatz zur Theater-Immobilie – vervielfachbar. Dort bewahrt man Kunst auf, die von Menschen erstellt wurde, auf die der Mensch selbst aber keinen Anspruch mehr erhebt. Die Immobilie lebt fortan ohne den Künstler, sie hat ja sein Werk und das Werk muss nicht essen und hat keine Familie – in der Regel. Das Kunstwerk klopft auch nicht an und sagt: „Ich will in Eurem Haus arbeiten“. Es wird gesammelt, gekauft oder ausgeliehen, das Kunstwerk. Und wenn es nicht mehr gebraucht wird oder niemand es mehr sehen will, kommt das Kunstwerk in den Keller oder es wird archiviert. Und manchmal fehlt dem Museum ein Keller oder ein Archiv. Dann wird dafür ein Gebäude bereit gestellt. Wenn also eine Immobilie da ist, kann sehr wohl daraus eine weitere Museums-Immobilie werden, je nachdem, welcher Politiker sich daneben und dahinter stellt.

Ganz anders bei der darstellenden Kunst. Hier sind Menschen, die auf den Nerv gehen können, weil sie eines Tages eine Rente bekommen wollen, krank werden oder eine Lohnerhöhung verlangen. Aber es soll hier ja erst einmal um Gebäude gehen. Lassen wir also den Menschen weg, es sei denn, er ist Bauarbeiter oder Renovierer, Restaurator oder Vermieter.

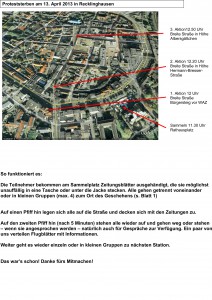

In der Politik, besonders auch in der Kulturpolitik, zählt das Gebäude. Das sieht man auch daran, dass sie früher mal besetzt wurden, an mancher Stelle auch wieder heute, aber in einer symbolischen Form. Man drängt also in ein Gebäude und sagt: „Wir sind Künstler und wir brauchen Raum, besonders diesen hier.“ Und je nach Wetterlage, wird den Besetzern zugehört. Und man sagt: „Sehet her! Hier sind junge Leute, die brauchen Raum. Kümmern wir uns darum!“ Für den Kunst geneigten Politiker ist das eine schöne Plattform, die er erst wieder verlässt, wenn sich alles auflöst und letztlich wird der Raum einer Logistik-Firma übergeben oder gar der Selbstverwaltung überlassen, was in der Regel bedeutet, dass der Mensch sich übernimmt und am Ende wieder auf seinem Sofa sitzt.

Festival Theater der Welt am Essener Grillotheater

Aber schon wieder gleite ich ab, schweife in Gassen umher, um die es hier und jetzt nicht geht. Bleiben wir da, wo wir sind: Hier im Ruhrgebiet, wo es damals, vor Jahrzehnten, Gebäude gab, die man für das Theater gebaut hatte. Essen hatte Herrn Grillo, die anderen die Stadt: Gelsenkirchen, Bochum, Duisburg, Dortmund, Oberhausen, Recklinghausen, Hagen, später dann Mülheim. Und die SPD wollte und bekam die alternativen Häuser, meist alte Immobilien, die sonst für Parkplätze hätten herhalten müssen und da sollte dann der junge Mensch, vor allem der alternative junge Mensch, sein Zuhause finden für seine alternativen Theater und Tänze. Später auch für die Fort- und Weiterbildung, für Geselligkeit mit nicaraguanischem Kaffee.

Und die damals dort arbeiteten, arbeiten immer noch dort und die Kinder sind jetzt Angestellte, Unternehmer oder Taxifahrer auf Lebenszeit. Und wenn Kinder etwas wollen, werden sie ins Kindertheater gelockt.

Eine schöne Landschaft hier im Revier – Stadthallen, Theater, Opern, Kulturzentren – alle von Mauern umgeben und wie Trutzburgen gefestigt als Teil der Kulturlandschaft.

Room 2.0

Der Künstler selbst, also der Mensch, muss sehen, wie er Platz findet in den Gebäuden. Eigentlich ist Stillstand angesagt – mit ein paar Ausnahmen, wie man sie immer hat, ob bei der Bahn oder beim Wetter. Eigentlich ist Sommer, aber der Regen und das Thermometer…Ausnahmen.

Etwas Neues kommt nicht zustande. Nachwachsende, ob jung oder alt, haben eigentlich keine Chance, es sei denn, sie drängen in die vorhandenen Immobilien. Aber – wie gesagt.

Dortmund hat annähernd 600 000 Einwohner, Essen auch. Schaut man sich die Theaterlandschaft an, wird einem schwindelig vor lauter Nichts. Der Mensch im Revier ist zu doof. Er interessiert sich nicht für die darstellende Kunst. Das hört man oft, zwar nicht so wörtlich, ist aber Allgemeingut bei allen Kulturpolitikern und den Menschen selbst. Deshalb reicht, was da ist, es sei denn, es handelt sich um Musik oder Museen. Da kann es nicht genug geben.

Köln hat gefühlte 100 Theater, Tallinn in Estland macht den Eindruck, es bestünde aus Theatern. 400 000 Einwohner und überall stehen Theater, die auch besucht

Strawtheatre in Tallinn 2011

werden. Dort ist 2011 Kulturhauptstadt. Hier war 2010 Kulturhauptstadt und für das Theater, vor allem das sogenannte Freie oder nomadisierende, wurde geradezu nichts getan. Fragt der Nomadisierende, also der ohne Immobilie, nach Raum, verweist man auf die vorhandenen. Ansonsten ist er eine Ansammlung von ein paar Menschen, die ohne Raum auch ohne Stellung sind, ohne Trutzburg. Der nomadisierende Künstler kostet nichts oder wenig und damit zeigt sich seine Bedeutung. Wenn ein neues Gebäude, aus einem alten entstanden, eröffnet wird, dann lässt man die Nomaden nicht hinein, sondern Werke oder Kunstvermittler, nicht den Künstler selbst. Und dann steht der Mensch vor dem Gebäude und denkt: Ich bin flüchtig, meine Kunst ist flüchtig, also bin ich ein Flüchtling und brauche Asyl. Und das ist ein heikles Thema.

Hier soll zunächst mal Schluss sein und der Autor weiß um sein diffuses Pamphlet. Aber so ist er, der Kopfreisende, der in dunklen Räumen nicht denken kann. Er braucht das Licht und die Natur.

Und so etwas wird nicht gedacht ohne eine Forderung. Ohne Forderung kann der Künstler nicht existieren. Er fordert sich, manchmal seine Zuschauer und –hörer.

Kisten

Eine Region mit dieser Einwohnerzahl und Geschichte muss sich viele Theater leisten können. Theater- und Tanzräume, in denen das Lebendige nach außen dringt und die Lebendigen von draußen hineinzieht, die Künstler hinaustreibt, um angefüllt mit neuen Ideen, wieder hineinbringt. Offene Türen, offene Proben, offene Gesinnung, groß und vielräumig, wild und poetisch – mit starken Konzepten und klugen Leuten, die mehr zulassen als weglassen. Aber es herrscht das Loch in der Region.

Das Stadttheater ist nicht die einzige Anlaufstelle für „den Theaterabend“. Die BürgerInnen wuseln umher und folgen immer mehr den Verlockungen der Löcher – dem Nichts der übermäßigen Farbenpracht, der Vielfalt der Bildschirme und Displays in allen Größen.

Wo ein Loch ist, kann da noch ein anderes sein?

Ich empfehle die Lektüre von Kurt Tucholskys „Zur soziologischen Psychologie der Löcher“