Ob Wagner oder Verdi: In beider Jubilare Fall verlassen sich die Theater im Repertoire auf das Übliche. Die Opern der Anfangszeit kommen selten zum Zuge. Und leider setzt sich diese Linie auch im Jubiläumsjahr 2013 fort. Während sich selbst mittelgroße Häuser wie Cottbus, Darmstadt, Dessau oder Halle auf den „Ring“ stürzen, bleiben Wagners aus dem Bayreuth-Kanon ausgeschlossene Opern am Rand: Ein einziger neuer szenischer „Rienzi“ in Krefeld (Premiere am 9. März), das „Liebesverbot“ in Meiningen und in Radebeul – und „Die Feen“ nur in Wagners Geburtsstadt Leipzig: Das ist die magere Bilanz des „Wagner-Jahres“ auf deutschen Bühnen.

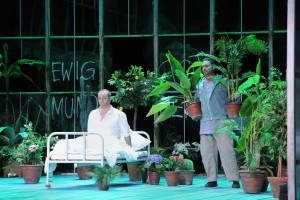

„Die Geister schreiten hinein ins Leben…“: Szene aus Richard Wagners „Die Feen“ in Leipzig. Foto: Tom Schulze

Bei Verdi sieht’s noch trüber aus: Niemand bewegt sich über die bis zum Überdruss regielich gebeutelten Traviaten, Rigolettos und Troubadoure hinaus. Würde das Aalto-Theater in Essen nicht Verdis „I Masnadieri“ spielen, würden sich nicht das Theater an der Wien und die Festspiele Sankt Gallen des „Attila“ annehmen: Im deutschsprachigen Raum wäre das Verdi-Jahr ein kompletter Ausfall. Kein „Ernani“, kein Blick auf den kühn-düsteren „Corsaro“, nicht einmal ein „Stiffelio“. Für Opern wie „Jérusalem“ oder die seit Jahrzehnten nicht mehr inszenierte „La Battaglia di Legnano“ zeigt kein Theater Interesse: Große Häuser bedienen das geschäftige Karussell der Dirigenten- und Regie-Stars und lassen die immer gleichen Stücke „neu befragen“, den kleineren scheint in Sachen Verdi die Intendanten- und Dramaturgen-Fantasie ausgegangen zu sein.

Wenigstens die Leipziger Verantwortlichen haben diese Lücke schon vor Jahren erkannt und – in Kooperation mit Bayreuth – für 2013 weltweit einzigartig die Trias der vor dem „Holländer“ entstandenen Wagner-Opern szenisch ins Programm genommen. Den „Rienzi“ hat die Leipziger Oper seit ihrer Wiedereröffnung 2007 im Repertoire, „Das Liebesverbot“ wird nach seiner Premiere in Bayreuth in der Spielzeit 2013/14 folgen – und jetzt, kurz nach Wagners Todestag, kam „Die Feen“ auf die Bühne.

Das Werk ist Wagners zweite Oper. Die erste, „Die Hochzeit“, vernichtete er nach einem ungünstigen Urteil seiner Schwester, nur eine Introduktion plus Septett blieb durch Zufall erhalten. 1833 geschrieben, wurde die „Große romantische Oper“ erst 1888 in München uraufgeführt. „Die Feen“ blieb trotz damaligen Erfolgs ein Bühnen-Exot – nicht zuletzt wegen der beharrlichen Versuche aus Bayreuth, den „Kanon“ der zehn „gültigen“ Werke zu zementieren.

Pionierarbeit für „Die Feen“ in Wuppertal

Seit Friedrich Meyer-Oertel 1981 in Wuppertal – und 1989 am Gärtnerplatztheater München – die moderne Rezeptionsgeschichte einleitete, gab es nur wenigen Inszenierungen, so 2005 in Würzburg – dem Entstehungsort der „Feen“ – und in Kaiserslautern. Diese erwiesen Wagners erhaltenen Erstling jedoch als erstaunlich lebensfähig: Kurt Josef Schildknecht entmythologisierte in Würzburg die Romantik des Dualismus von Feen- und Menschenwelt und inszenierte das Stück als einen gegen die junge Generation gerichteten Triumph beharrenden patriarchalen Strebens nach Machterhalt. Johannes Reitmeier – jetzt Intendant in Innsbruck – deutete in Kaiserslautern die Hoffmann’sche Seite der „Feen“ negativ, als Scheitern von Wagners Konzept der erlösenden Liebe und der Künstler-Utopien.

Der Bürger und die Fee: Christiane Libor und Arnold Bezuyen. Foto:Kirsten Nijhof

In Leipzig setzte man mit dem kanadisch-französischen Duo Renaud Doucet (Regie) und André Barbe (Bühne und Kostüme) auf eine Richtung, die weniger dem deutschen Regietheater als einer sinnenfroh dekorativen Opernwelt zuneigt. Die beiden Künstler beschreiben das Ziel ihrer Arbeit denn auch eher harmlos: Sie wollten zeigen, wie die Kraft der Musik die Fantasie anregen kann, heißt es im Programmheft. Schauplatz ist eine gutbürgerliche Altbauwohnung, vielleicht im Nachwende-Leipzig. Eine Familie sitzt beim Nachtmahle. Dann ziehen die jungen Leute los. Auch das Elternpaar trennt sich: Der Mann mit orangefarbener Weste um den Bauch schaltet seine Stereoanlage ein, die Frau packt die Tasche für Sport oder Sauna. Eine Rundfunkübertragung beginnt: Es sind „Die Feen“ aus der Oper Leipzig …

Was dann geschieht, folgt der Beschreibung E.T.A. Hoffmanns in seiner programmatischen Schrift „Der Dichter und der Komponist“ ziemlich genau: „Die Geister schreiten hinein in das Leben und verstricken die Menschen in das wunderbare, geheimnisvolle Verhängnis, das über sie waltet.“ Über der Wohnung öffnet sich das Feenreich: In einem Riesenbaum mag man Wagners Weltesche erkennen, die Kulissen atmen Natur-Idyll, die Feen selbst tragen neckisch-verspielte Biedermeier-Kostüme der Zeit Wagners. Die Welten durchdringen sich; der Bildungsbürger des 21. Jahrhunderts mutiert – die Musik mit der Hand mitdirigierend – allmählich zu Arindal, dem Helden Wagners.

Mittelalter in der Bildwelt des 19. Jahrhunderts

Das ist ein verheißungsvoll erdachter Ansatz, zumal er das „Romantische“ im ursprünglichen Sinne ernst zu nehmen versucht. Er setzt sich auch im Bühnenbild des zweiten Aktes fort, der in die kriegerische Welt eines imaginären Mittelalters führt, in der ein fremder, böser König Arindals Reich bedroht, seine Schwester Lora tapfer die Stellung als starke, sanfte Kriegerin hält (Lässt da nicht Wagners verehrte Schwester Rosalie grüßen?) und der von seiner geliebten Fee Ada getrennte Königssohn in passiver Depression zu kämpfen außerstande ist. Täuschung, Trug und Zauber spielen eine Rolle bis zur finalen Katastrophe.

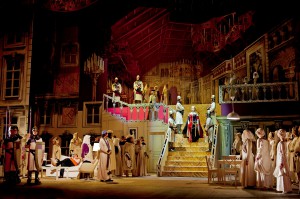

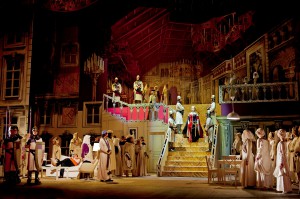

Szenenbild Zweiter Akt der Leipziger „Feen“. Foto: Kirsten Nijhof

Barbes Bühne löst jetzt die Wohnung in Bruchstücke auf, die er in bewusst naiv gemalte Kulissen eines Mittelalters in der Bildwelt des 19. Jahrhunderts integriert. Moritz von Schwind lässt grüßen, der byzantinisierende Saal der Wartburg auch, und die Kostüme könnten einer Schulaufführung entstammen, die unbeholfen die Ritterzeit nachstellen will: Bewusst spielt Barbe auf das historisierende Mittelalter des Stücks an, das Wagner ja auch in „Tannhäuser“ und „Lohengrin“ auf die Bühne holt – und das, nebenbei bemerkt, auch Verdi oft als Camouflage diente.

Doch jetzt sackt die Regie ab: Doucet bewältigt mit einer konventionellen Aufstellung von Solisten und Chor die szenische Herausforderung etwa des groß angelegten Finales nicht. Weder das Wunderbare noch das Überraschende, weder die gespielte Imagination noch die innere Durchdringung der Welten vermitteln sich überzeugend. Und der „coup de théâtre“, bei dem Ada ihre und Arindals Kinder in einen „Feuerschlund“ stößt, ist einfach nur billiges Machwerk, wo er doch als perfekt inszenierte Feen-Gaukelei zwar trugvoll, aber zugleich auch überwältigend erscheinen müsste.

Wagner schwebt ein: Schlussbild der Oper „Die Feen“ in Leipzig. Foto: Tom Schulze

Der dritte Akt begnügt sich mit Regie-Effekten von der Dilettanten-Bühne und überzeugt auch szenisch mit einem gemalten Fahrstuhlschacht in die Unterwelt des Feenreiches nicht mehr. Dass am Ende Wagner, von einem Schmetterling gehalten, einschwebt und die Moral der Geschicht‘ verkündet, ist ein gelungen ironisierender Moment. Das bürgerliche Ehepaar sitzt nach Operngenuss und Saunabesuch glücklich vereint auf dem Sofa. Erlösung heißt, im Wagner’schen Klavierauszuge zu blättern. Verwirklicht sich die Liebes-Utopie Wagners in der traulichen Zweisamkeit auf den Kissen? Wagners hochfliegende Ideen, mit leiser Ironie geerdet.

Musik mit Makel

Musikalisch stand es in Leipzig leider nicht zum Besten: Die Bläser verfehlen schon in der Ouvertüre ständig Einsätze, das Gewandhausorchester spannt über die mendelssohnisch lichten Feenmusik-Akkorde keinen blühenden Bogen. Wie schon in „Parsifal“ oder den „Meistersingern“ treibt Ulf Schirmer zu kompakter Lautstärke an. Das macht den Sängern das Leben schwer, verdickt den dichten Orchestersatz unnötig und trivialisiert die Pauken-Bläser-Tuttischläge, die Wagner als Zwanzigjähriger noch etwas zu ausdauernd liebte.

Ulf Schirmer, Generalmusikdirektor der Oper Leipzig seit 2009/10. Foto: Tom Schulze

Luftiger, leichter und im Tonfall sehrender gespielt, würde die Musik ihre Qualität unbezweifelbarer offenbaren. Denn Wagner beherrscht – manchem in Kritiken vollmundig verkündetem Unfug über die „schlechteste Oper des 19. Jahrhunderts“ zum Trotz – die musikalische Sprache auf der Höhe seiner Zeit, braucht sich vor keinem Kreutzer, keinem Spohr, keinem Schumann zu verstecken, weiß auch sehr wohl, die Vorbilder von Marschners „Vampyr“ bis zu Beethovens heroischem „Fidelio“ oder der Spielopern wie Aubers „Maurer und Schlosser“ für sich zu nutzen. Und einen Zwanzigjährigen, der ein ausgreifendes Finale wie das des zweiten Akts der „Feen“ schreibt, den mag die Musikgeschichte erst einmal suchen!

Für seine Hauptpartien hatte der junge Wagner wohl konkrete Vorbilder im Kopf: Unschwer lässt sich vorstellen, wie er bei den hochgespannten Arien der Fee Ada sein Ideal Wilhelmine Schröder-Devrient vor Augen hatte, die dem Sechzehnjährigen in Leipzig im „Fidelio“ das Schlüsselerlebnis seiner Jugendjahre bescherte. Dass er bei Arindal an seinen Bruder Albert dachte, der seinerzeit in Würzburg von Rossinis Almaviva bis Webers Freischütz-Max, von Masaniello in Aubers „Die Stumme von Portici“ bis Beethovens Florestan alles sang, liegt nahe. Albert soll dem Jung-Komponisten ja prophezeit haben, dass ihn die Sänger für seine Partien verfluchen würden.

Enorme Forderungen an die Sänger

Arnold Bezuyen, dem Leipziger Arindal, mag sich ein solcher Fluch öfter auf die Lippen gedrängt haben, als er sich mit der vertrackt hohen und dramatischen Partie abmühte: beklemmt stemmt er die Töne, sucht die Höhe, verliert das Legato, quetscht die Spitzen. Christiane Libor als Ada muss zwar auch manchmal forcieren und drückt dann die Töne zu hoch, liefert aber insgesamt ein famos stimmlich abgesichertes Rollenporträt der Fee, die um ihre Sterblichkeit – und damit um ihre Menschlichkeit – kämpfen muss.

Mit Viktorija Kaminskaite und Jean Broekhuizen sind die Feen Zemina und Farzana aus dem Leipziger Ensemble ansprechend besetzt. Eun Yee You hat für die Lora eine zu undramatische, in der Konzentration des Tons oft überforderte Stimme. Jennifer Porto und Milcho Borovinov als Drolla und Gernot liefern sich im zweiten Akt ein köstliches Rededuell, das bedauern lässt, dass Wagner geplante Ausflüge in die deutsche Spieloper nicht realisiert hat.

Detlef Roth singt sich mit gedecktem Bariton durch die Partie des getreuen Morald, Guy Mannheim zeigt, wie sich Wagner in der Rolle des Gunther an den drolligen Figuren eines Heinrich Marschner („Der Templer und die Jüdin“) orientiert hat. Roland Schubert lässt sich nicht verleiten, die kleine Rolle des Harald nicht ernst zu nehmen. Blass und fistelig in der Höhe bleibt Igor Durlovski als Zauberer Groma. Auch im Chor Alessandro Zuppardos klappert es öfter – aber bis zum (konzertanten) Gastspiel der „Feen“ in Bayreuth im Mai 2013 ist ja noch Zeit für einige ergänzende Proben.

Immerhin hat Leipzig wieder einmal gezeigt, was für eine theatralische Kraft in Wagners „Feen“ steckt, wenn sie durch eine sensible Regie geweckt wird. Das Stadttheater Regensburg hat für 2014 eine weitere Neuinszenierung angekündigt; würde das Wagner-Jahr wenigstens ein Signal für eine vertiefte Beschäftigung mit den Jugendopern geben, wäre ein wichtiges Ziel erreicht.