Junge Frau, ganz auf sich gestellt: Wuppertal würdigt das künstlerische Werk von Paula Modersohn-Becker

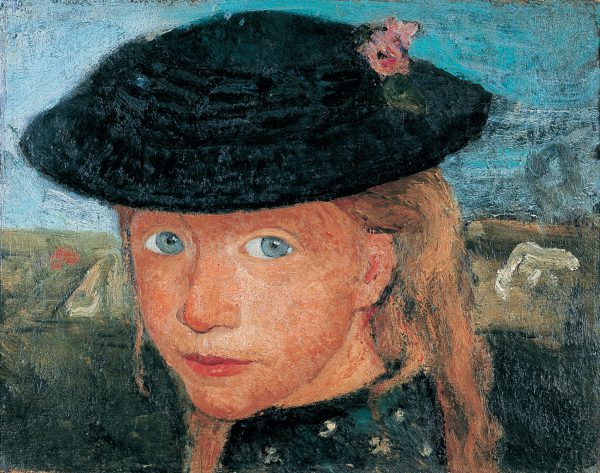

Paula Modersohn-Becker: „Kopf eines kleinen Mädchens mit Strohhut“ (1904). Öl auf Leinwand (© Kunst- und Museumsverein im Von der Heydt-Museum Wuppertal)

Man muss es sich immer wieder vor Augen halten: All die Bilder der Paula Modersohn-Becker (1876-1907) stammen von einer sehr jungen Frau. Schon recht früh zeigt ihr Werk alle Anzeichen von Reife.

Mit ungefähr 20 begann sie vorsichtig tastend ihren künstlerischen Weg. Anfangs malte sie noch sichtlich unbeholfen. Aber dann! In wenigen Jahren hat sie das Ihre gefunden. Schon mit 31 Jahren ist sie gestorben und hat bis dahin nach ihrer eigensinnigen, sanft beharrlichen Art eine gewisse Vollendung erreicht. Ihre besten Bilder erstrahlen vor Innigkeit, sie sind von manchmal geradezu bestürzender Wahrhaftigkeit. Eher unscheinbaren Motiven wie Kinderbildnissen oder einfachen armen Leuten verleiht sie etwas beispielhaft Monumentales, aber ganz und gar nichts Auftrumpfendes.

Spannungsfeld zwischen Worpswede und Paris

Als sie zwölf Jahre alt war, zog die Familie (der Vater war preußischer Bahn-Baurat) mit sieben Kindern von Dresden nach Bremen. Doch zwei andere, denkbar gegensätzliche Orte sind entscheidend für ihren künstlerischen Werdegang gewesen, den jetzt das Wuppertaler Von der Heydt-Museum in den Blick nimmt: das bei Bremen gelegene Dörfchen Worpswede mit seiner kleinen Künstlerkolonie, den vielen schlanken Birken, dem Teufelsmoor – und das leuchtende Paris! In der Silvesternacht 1899/1900 reist sie erstmals an diese Stätte ihrer Sehnsucht. Sie kehrt mehrmals dorthin zurück, manchmal für einige Monate.

Paula Modersohn-Becker: „Alte Armenhäuslerin“, um 1905. Öl auf Leinwand (Von der Heydt-Museum Wuppertal)

Zahllose Ausstellungen der damals avantgardistischen Künstler und Kunstströmungen (u. a. Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Nabis, Fauves) sieht sie dort, sie studiert an der Académie Calarossi, lernt später den leidenschaftlich bewunderten Bildhauer Auguste Rodin kennen – durch Vermittlung des Dichters Rainer Maria Rilke, der zu jener Zeit Rodins Privatsekretär ist. Nach vorherigen Lehrjahren in Berlin, wo sie Einflüsse von Arnold Böcklin und Walter Leistikow aufnimmt, entfaltet sie an der Seine nach und nach ihr Talent.

Exemplarischer Lebenslauf

Eigentlich wird Paula die kleine Welt von Worpswede nun zu eng. Und doch kehrt sie immer wieder dorthin zurück. Ein Zwiespalt. Auch sonst sammelt sie Widersprüche: Eigentlich sehnt sie sich nach einem üblichen Familienleben, doch durch ihr Werk und ihr künstlerisches Streben emanzipiert sie sich zunehmend, ohne zur Feministin zu werden.

Sie heiratet den Maler Otto Modersohn, aber nach ein paar unerfüllten Jahren will sie sich von ihm trennen. Es kommt jedoch zu einer Art Versöhnung und sie, die immer Kinder haben wollte, wird endlich schwanger. Unfassbare Tragik: 18 Tage nach der Geburt ihrer Tochter Mathilde stirbt Paula an einer Embolie. Ein als exemplarisch empfundener weiblicher Lebenslauf um 1900, der – mit erfinderischen Zutaten – vor zwei Jahren auch fürs Kino taugte, als Christian Schwochows Film „Paula“ mit Carla Juri in der Titelrolle herauskam.

Übrigens: Es hat sich eingebürgert, sie lediglich Paula zu nennen – ohne den etwas sperrigen Doppelnamen. Bei welchem männlichen Künstler verfahren wir ebenso? Sagen wir nur „Max“ zu Ernst oder Beckmann? Sagen wir bloß Pablo oder Salvador?

Zu Lebzeiten rundweg unterschätzt

Zurück ins Museum. Nach Bremen besitzt Wuppertal das zweitgrößte Konvolut an Werken Paula Modersohn-Beckers, immerhin 22 Gemälde umfassend. Sie bilden den Kern der Schau, die zuerst fürs Rijksmuseum Twenthe in Enschede (Niederlande) zusammengestellt wurde und nun quasi als „Re-Import“ in Wuppertal zu sehen ist, wo Beate Eickhoff als Kuratorin wirkt. Paula Modersohn-Beckers Schaffen wird (mit aufschlussreichen Seitenblicken auf einige Zeitgenossen) anhand von etwa 80 Arbeiten weitgehend chronologisch aufgeblättert, so dass man das zu ihrer Zeit weithin unbeachtete Aufblühen ihrer Fähigkeiten nachvollziehen kann.

Paula Modersohn-Becker: „Sitzender Mädchenakt mit Blumenvasen“, um 1907. Öl auf Leinwand (Von der Heydt-Museum, Wuppertal)

Zu Lebzeiten hat sie nur ganz selten ausgestellt, sie wurde in Abhandlungen über Worpswede kaum je erwähnt, auch hat sie so gut wie keine Bilder verkauft. Wenn überhaupt einmal ein männlicher Kritiker über sie schrieb, ging es gleich recht ruppig und verletzend zu. Folglich glaubte sie zunächst nicht an sich selbst, sie war aber gottlob hartnäckig. Viele ihrer Bilder blieben unsigniert und trugen nur eine Jahreszahl.

„Hände wie Löffel…“

Selbst ihr Mann Otto Modersohn ahnte zwar ihre Begabung, mäkelte aber auch über ihren Malstil, und zwar wortwörtlich derart anmaßend: „Sie haßt das conventionelle und fällt nun in d. Fehler alles lieber eckig, häßlich, bizarr, hölzern zu machen. Die Farbe ist famos, aber die Form? Der Ausdruck! Hände wie Löffel, Nasen wie Kolben, Münder wie Wunden, Ausdruck wie Cretins…“ Außerdem sei sie auch noch – wie man heute sagen würde – beratungsresistent.

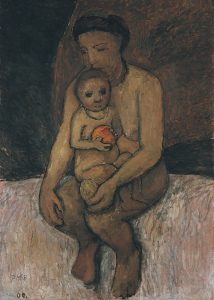

Paula Modersohn-Becker: „Sitzende Mutter mit Kind auf dem Schoß“, 1906. Öl auf Pappe (Von der Heydt-Museum Wuppertal)

Richtig ist, dass sie einem Ideal der Einfachheit frönte: „Es brennt in mir ein Verlangen, in Einfachheit groß zu werden.“ Insbesondere als Porträtistin wollte sie wahre, ungeschönte Menschen zeigen. Eine Frau mit grotesk langer Nase wird zu allem Überfluss im unvorteilhaften Profil dargestellt. Das Gegenteil von gefälliger Auftragskunst. Wenn das nicht authentisch ist…

„Die roten Rosen waren nie so rot…“

Auch der hochmögende Rilke erkannte ihr Wesen wohl erst recht spät, doch umso inbrünstiger. In Gedanken an sie schrieb er ein Gedicht, das so beginnt: „Die roten Rosen waren nie so rot / als an dem Abend, der umregnet war. / Ich dachte lange an dein sanftes Haar… / Die roten Rosen waren nie so rot.“ Manche Kunstfreunde, die es gerne menscheln sehen, spekulieren bis heute, ob Rilke nicht die bessere Wahl für Paula Becker gewesen wäre. Ach, wie müßig ist das!

Während die schöpferischen Herren in Worpswede (Otto Modersohn, Heinrich Vogeler, Fritz Mackensen u. a.) die Akademien verabscheuten und sich möglichst nur noch schwärmerisch in freier Natur ergehen mochten, erstrebte Paula gerade umgekehrt eine akademische Ausbildung, die ihr damals jedoch weitgehend verwehrt blieb. Private Institute standen ihr allenfalls offen, keine staatlichen. Vielleicht hat sie ihre Anlagen gerade deswegen umso eigenständiger entwickeln können. Sie war ganz auf sich gestellt. Schmerzliche Verheißung der Freiheit!

Ungeheuerliche Aktdarstellung mit Kind

Die Heimattümelei der allzeit in Worpswede verbliebenen Männer, die sich geradewegs stur weigerten, Einflüsse aus Frankreich aufzunehmen, machte sie später anfällig für nationalistische oder noch schlimmere Versuchungen. Geradezu revolutionär muten hingegen die „späten“ Bilder von Paula an: Wenn sie sich etwa selbst als Akt mit Kind darstellt (damals eine Ungeheuerlichkeit) oder wenn ihr aparte Mädchendarstellungen im deutlichen Gefolge des exotischen Gauguin gelingen, so wagt man kaum sich vorzustellen, was aus ihr noch hätte werden können.

Paula Modersohn-Becker auf der Veranda ihres Hauses, 1901 (Ausschnitt) (Foto: Atelier Schaub, Hamburg / Paula-Modersohn-Becker-Stiftung, Bremen)

Auzfgrund ihrer jeweils allerneuesten Kunst-Erfahrungen in Paris ließ Paula Modersohn-Becker alsbald impressionistische Anwandlungen hinter sich. Courbet sagte ihr mehr als Monet. Sie hat nicht bloß die Natur nachgeahmt, sondern sich draußen ins Gras gelegt, die Augen geschlossen, sozusagen „innere Bilder“ aufgerufen und diese Bilder schließlich flächig konstruiert, in kühnen Perspektiven zugespitzt oder stilisiert. So darf sie bereits als eine Vorläuferin des Expressionismus gelten. Bei etlichen Besuchen im Pariser Louvre wurde sie überdies auf altjapanische Kunst und auf altägyptische Totenbilder von erhabener Einfachheit aufmerksam. Auch solche Spuren, welche die Wuppertaler Ausstellung getreulich nachzeichnet, finden sich in ihrem Oeuvre.

Riesiger Nachlass – nachlässig behandelt

So wenig Anerkennung war der Lebenden insgesamt zuteil geworden, dass man überrascht war, als sich etwa 700 vielfach beachtliche Gemälde und rund 1000 Zeichnungen in ihrem Nachlass fanden, der – das Wortspiel sei erlaubt – leider recht nachlässig behandelt wurde. Zudem ging hernach vieles im Gefolge der schandbaren Nazi-Ausstellungsaktion „Entartete Kunst“ verloren, anderes wurde im Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs zerstört.

Und wie kam es, dass gerade in Wuppertal viele Bilder von ihr vorhanden sind? Nun, letztlich ist es dem vielfach in Bremen wirkenden Künstler Bernhard Hoetger (aus Hörde stammend, heute ein Stadtteil von Dortmund) zu verdanken, der den eigentlichen Gründervater des heutigen Museums, den Wuppertaler Bankier August von der Heydt, recht früh auf Paula Modersohn-Beckers Schaffen hinwies. So konnte es auch nicht ausbleiben, dass im nahen Hagen Karl Ernst Osthaus von ihrem Wirken erfuhr. Es waren Zeiten und Kreise, in denen Region keineswegs „Provinz“ bedeuten musste.

„Paula Modersohn-Becker. Zwischen Worpswede und Paris“. 9. September 2018 (Eröffnung ab 11:30 Uhr) bis zum 6. Januar 2019 im Von der Heydt-Museum, Turmhof 8, Wuppertal. Geöffnet Di-So 11-18, Do 11-20 Uhr. Eintritt 12 €, ermäßigt 10€, Katalog 20 €.

Weitere Informationen: http://vdh.netgate1.net/